中国発の生成AI「DeepSeek-R1(以下、R1)」が世界を驚かせ、はや1カ月が経つ。R1は、既に盛んに報じられている通り、中国の民営企業「杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司」、通称DeepSeek(以下、DeepSeek)が開発した生成AIだ。生成AIの研究開発や普及を巡っては、これまで、Chat GPTを提供しているOpen AIをはじめ、米国が先行してきたが、DeepSeekの発表によれば、R1は低コストで開発されたにもかかわらず、OpenAI o1と同等の性能を発揮し、コストパフォーマンスが高かった。こうした評判から、2025年1月20日に公開されたR1がわずか1週間で米国などのApp Storeのダウンロードランキングで1位を付け、中国発生成AIに対する注目度が急激に高まった。

今回発表されたDeepSeekの成果に対する客観的、技術的な評価や、DeepSeekに代表される中国企業の台頭が米国を中心に成長著しいAI関連産業に及ぼすインパクトなど、議論は今後もしばらく続きそうだが、その震源地である当の中国にとって、DeepSeekショックはどのような意味を持つだろうか。

米中対立下でも着実に発展してきた中国の生成AI

DeepSeekショックが驚きをもって受け止められた背景には、R1の実力もさることながら、その誕生の経緯もあるだろう。米国の対中輸出規制によって生成AI開発に必要な先端半導体などの重要製品・技術の調達の制約が強まるなか、大手テック企業に比べて資金や人材など規模の面で劣る中国のスタートアップが工夫を凝らして性能の劣る半導体を活用し、世界でトップクラスの生成AIを生み出したからだ。開発コストは同社が発表するほど低くはないのではないか、開発過程の一部に不適切な行為が含まれていたのではないか等の疑念や、政治関連の質問に対する回答を避けるなど情報統制に関する懸念も指摘されてはいるものの、生成AI開発においてDeepSeekが一定のブレークスルーを実現したとの評価は少なくない。

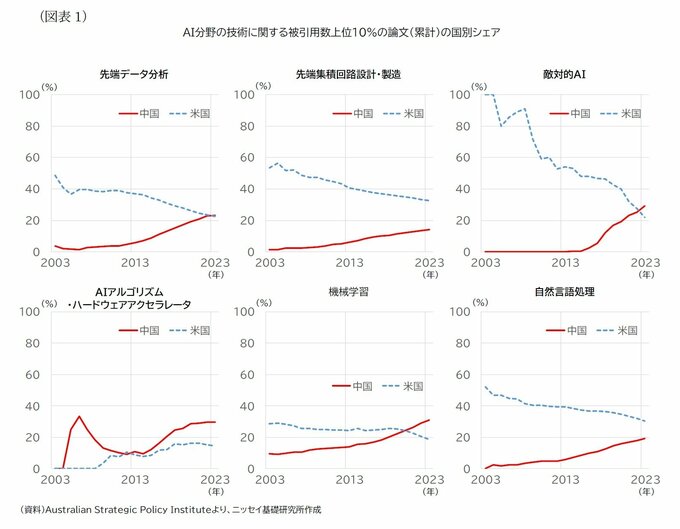

もともと、中国は科学技術に関する研究開発において目覚ましい勢いでキャッチアップしてきており、今後の発展の可能性については良くも悪くも関心が高まりつつあった状況だ。Australian Strategic Policy Institute(オーストラリア戦略政策研究所、ASPI)によれば、AI分野で中国が発表した重要な論文の数は複数の技術で米国を抜き1位となっており、中国による技術独占リスクが着実に高まりつつあるほか、人材の面でも中国出身のAI人材が米国と並び中核となっている。

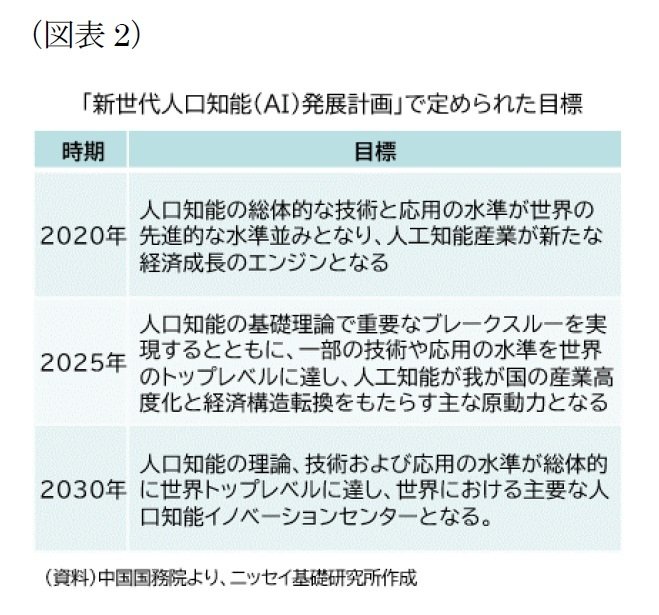

政策的には、中国政府が2017年に「新世代人工知能(AI)発展計画」を発表し、AI開発の強化に本腰を入れ始めた。同計画では、2020年、2025年、2030年と3段階に分けて目標を設定している。総務省が2024年に主要国で実施した生成AIの利用状況に関するアンケート調査の結果によれば、「生成AIを使っている(過去使ったことがある)」と回答した人の割合は、中国が56.3%と対象国の中で最も高い。ごく少数を対象にした調査結果ではあるものの、こうしたAI利用の普及状況やDeepSeekの登場に象徴される性能の向上を踏まえると、この目標は、既に現実のものになりつつあるといえる。