経団連の設備投資の新目標、2040年度に200兆円と倍増を表明

2025年1月、経団連は民間企業による国内向けの設備投資を2030年度に135兆円、2040年度に200兆円にすることを目指す新たな目標を示し、政府に協力を求めた。石破総理も「官民一体で取り組んでいく必要がある」と強調し、脱炭素や人工知能(AI)などへの投資を伸ばす計画を打ち出した。

足元で、AI関係のデータセンターの設備投資は伸びている。総務省の調査によると、2027年には4兆以上に市場規模が拡大し、その先も毎年10%程度の成長が続くことが予測されている。ただし、日本全体の設備投資動向を見ると、強い面と弱い面の両方を見て取ることができる。実際、名目ベースの設備投資額は、トレンドを大きく切り上げているものの、実質ベースの設備投資額は、大きく伸びていない。

「作りたい、でも、作れない」が増加

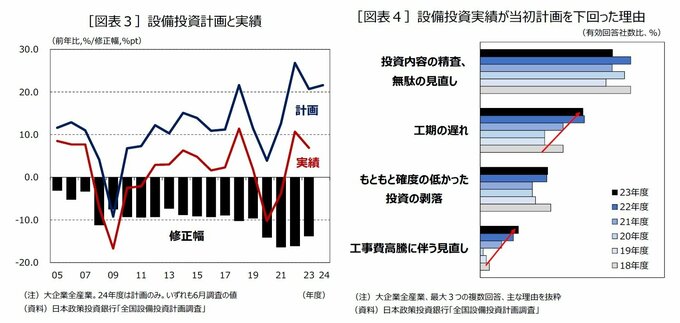

少し前から、建設中止などのニュースが相次ぎ、感覚的には「作りたくても作れない」案件が増えて来たとの実感はあった。ただ、それが足元ではっきり統計に表れてきている。例えば、設備投資の計画と実績を見ると、コロナ禍以降、その乖離が大きくなっている。アンケート調査から乖離の理由をみると、「工期の遅れ」「工事費高騰に伴う見直し」が顕著に増加している。企業に意欲はあるのに、人手不足や資源高で実績が追いつかない。計画倒れとなっていることが分かる。

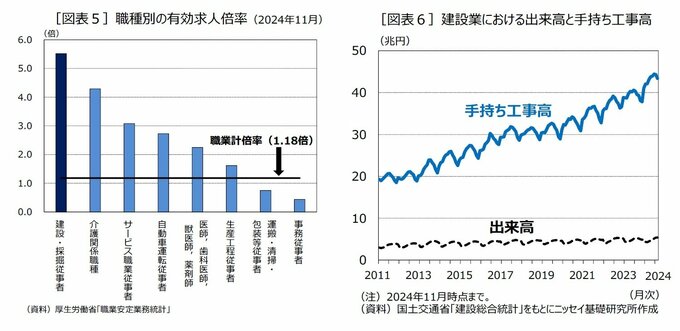

設備投資の内訳をみると、建設(約25%)、機械(約45%)、知財(約35%)となる。知財に含まれるソフトウェア投資などは増加しているものの、建設投資には失速感もみられる。建設業界では2024年問題が話題になったが、昨年4月に時間外労働に上限が設けられるなど働き方改革が進展している。これが供給ネックになり、建設関連の有効求人倍率は5倍超と、ひときわ人手不足が顕著である。その結果、建設業の手持ち工事高は積み上がり、順番待ちの注文が消化しきれない状況が続いている。

これから人手はさらに減る。このままだと経団連が打ち出した2030年度や、2040年度の目標どころか、設備投資計画を立てても人がいなくて作れないといった状況になりかねない。さらには、高度成長期に整備された大量のストックが一斉に更新時期を迎える。これら老朽化したインフラのメンテナンスなどをどうしていくか、新規の設備投資と併せて考えていかなければならない。