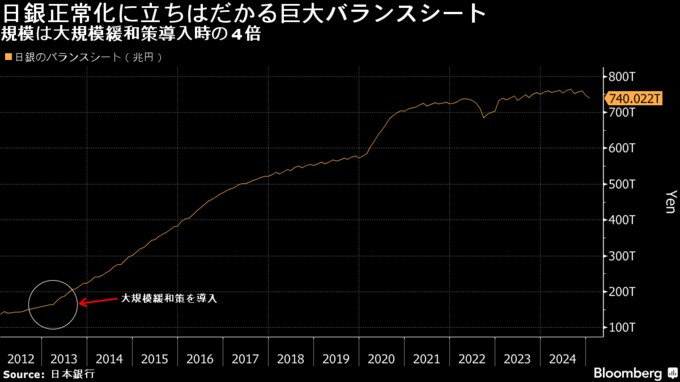

(ブルームバーグ):昨年7月以来、半年ぶりに政策金利が引き上げられた24日、日本銀行は同時に貸し出し増加を支援する資金供給制度の終了も決定した。バランスシートの正常化が一段と前進することになる。

同制度は貸出残高を増やした金融機関に対して、低利で長期の資金供給を行う仕組み。金融機関の積極的な貸し出しを促す観点から2012年に導入が決まり、植田和男総裁の前任の黒田東彦総裁の下で貸付限度額の拡大など制度も拡充され、活用が進んだ。当時の量的・質的金融緩和(QQE)の下でマネタリーベースの拡大にも寄与した。

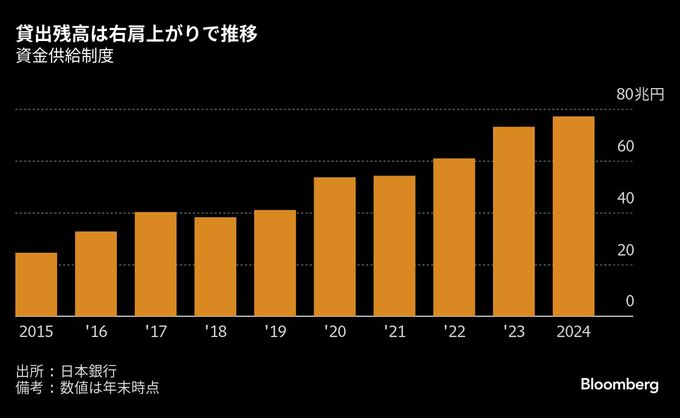

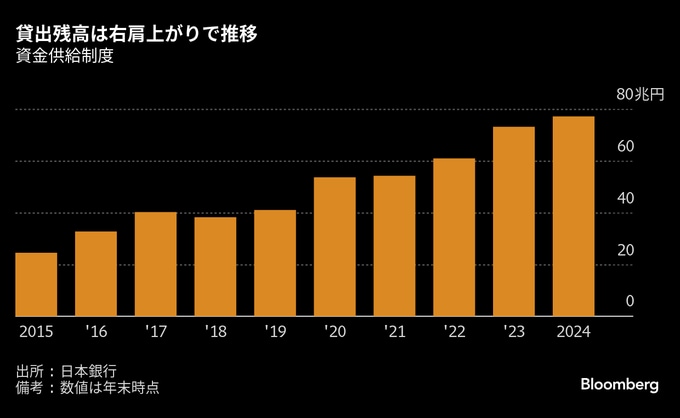

残高は20日時点で77兆円を超えており、日銀のバランスシート740兆円の1割強を占める。昨年3月のマイナス金利の解除など大規模緩和からの転換や同7月の利上げに合わせて制度が縮小され、先週の会合で「2025年6月末をもって新規の貸し付けを終了する」ことが決まった。

過去の同制度の貸付期間を踏まえれば、この残高が今後3年程度でバランシートから落ちていくことになる。日銀は昨年7月に決めた長期国債買い入れの減額計画において、26年1-3月までに月間の買い入れ予定額を段階的に縮小することとしている。買い入れ終了が決まっているコマーシャルペーパー(CP)と社債の残高である合計6.5兆円程度を合わせ、15%を超える規模のバランスシートの圧縮要因になる。

ドイツ証券の小山賢太郎チーフエコノミストは今週のブルームバーグの調査で、貸出増加支援制度の終了について「あまり注目されていないが、大きな決断だ」と指摘した。影響に関しては、同資金供給のための国債担保需要の低下や銀行が代わりの安定した資金調達手段を探す必要があることに加え、「マネタリーベースの減少が短期金利の潜在的な上昇圧力となる」ことをリポートで挙げている。

量的引き締めを巡っては課題もある。22年半ばに開始した米国では、短期市場金利に影響を与え得るバランスシート圧縮への懸念が高まる中、連邦準備制度理事会(FRB)は昨年6月から圧縮ペースを減速させた。

パウエルFRB議長は29日の連邦公開市場委員会(FOMC)後の会見で、FRBは経済および金融情勢を踏まえてバランスシートの規模縮小に向けたアプローチの細部を調整するなど、金融政策の円滑な移行を支援するための適切な措置を講じる用意があると語った。

ブルームバーグのデータによると、FRBのバランスシートの規模は22年4月に付けたピークから約24%縮小している。

日銀が昨年12月に取りまとめた「金融政策の多角的レビュー」の一環として11月に公表した論文では、貸出増加支援制度について、利用した金融機関の方が、非利用先よりも貸し出しを増やしたと分析し、貸し出し増加への効果を指摘していた。金融政策の正常化が進む中で、大規模緩和の波及メカニズムを強化してきた同制度も役割を終えた。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.