(ブルームバーグ):東京駅から電車で20分ほどかけて、山本凌輔さん(25)が帰宅するのは千葉県浦安市内の住宅街に新設された日本生命保険の社員寮。大きな窓のあるラウンジエリアや自習スペースを兼ね備え、高い天井やナチュラルモダンな内装は、都内のカフェのような雰囲気だ。

「大きくてかつきれいで、圧倒された」と、初めて寮を訪れた時を振り返る。160人以上の若手の男性社員が入居する寮の家賃は、光熱費や駐車場代込みで月2万5000円ほど。金曜日の夜にはお酒を片手に寮生と集まり、備え付けの大型テレビでビデオゲームを楽しむという。

少子高齢化や転職の普及で人手不足に悩む国内企業が、福利厚生の充実で若手人材の争奪戦を繰り広げている。日本生命は、2023年に若手男性社員向けの「新浦安寮」(200室)を開設。家賃は近隣物件の相場の3分の1以下に抑えた。入社初期層の経済的支援や、寮生間のコミュニティーをアピールすることで採用の後押しになるとみている。

清岡星彦・人材開発部育成課長は、社員寮の新設にあたり、プライベート空間を重視する今の若い世代の価値観に合わせて浴室やトイレ、キッチンは各部屋に用意し、内装もスタイリッシュなデザインを採用したと話す。老朽化が進んでいた他の社員寮では風呂やトイレの共有が多く、若手社員の需要に合わないケースもあったという。女性社員向けには補助付きの借り上げ住宅を提供している。

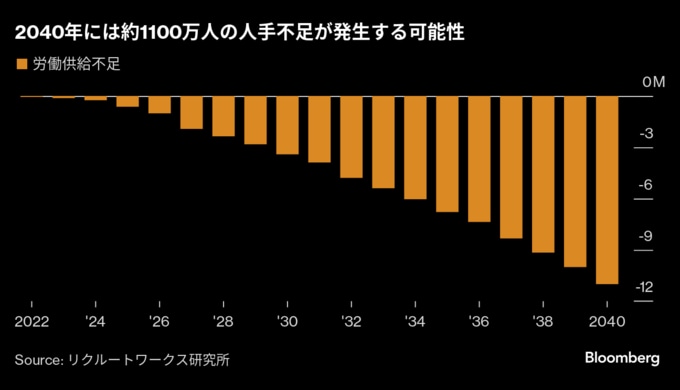

出生数の減少で国内の労働人口は先細りが続く。リクルートワークス研究所の調査によると、日本の労働供給は27年から急速に減少すると予想され、40年には約1100万人の労働供給不足が発生する可能性がある。各企業は人材確保のハードルが上がる中、あの手この手で若者を引きつける対策を模索している。

山本さんは22年に日本生命に入社し、現在は人材開発部で働いている。他の2社からも内定を得ていたが、充実した社員寮の提供が決め手の一つになった。物価高で食費が上がる中「給料に対して使える部分が増えるので、すごくありがたい福利厚生」と話す。給与は、趣味の旅行やゴルフに充てており、昨年10月には休暇で以前から行きたかったイタリアのローマとベネチアを一人で訪れた。

内定辞退

卒業前の大学生をいち早く採用しようと、就職活動の早期化も進む。就職みらい研究所の調査では、25年卒大学生の4割超は、24年3月時点で既に内定・内々定を得ており、現行の就職活動のスケジュールに変わった17年卒以降で最も高い水準だった。複数の内定を獲得することで辞退の件数も増加傾向にあり、25年卒のうち内定辞退をした学生は、65.1%(12月1日時点)だった。

内定辞退を防ごうと、警備サービス大手のALSOK(綜合警備保障)では、内定者が入社前から飲食店やホテルの割引クーポンなど、1600種ほどの福利厚生を使える制度を23年から始めた。同社の大野貴廉採用部長は「多くの学生は複数社から内定を勝ちとるが、入社できるのは1社。その中で選ばれなければいけない」と語る。内定者向けの福利厚生や座談会の開催によって入社率は改善しているという。

奨学金返済制度

終身雇用制度から、賃金やキャリアアップを求めて早期に転職する動きも国内企業の頭を悩ませている。厚生労働省のデータによると、21年卒の3割超が3年以内に離職していた。

電力設備の建設などを手掛ける東京エネシスでは、若手の定着率向上のため、23年から月2万円、総額360万円を上限に社員の奨学金返済支援を始めた。25年4月には採用目標の50人を超える、63名が入社予定で、うち14名が同制度を受ける予定だ。

「採用目標を達成したのがいつぶりか分からない」と総務・人事部長の今井孝氏は返済制度による採用への効果が既に出ていると話す。経済的な支援を魅力的に感じてもらうことで、採用目標を達成するとともに社員に長く働いてもらう狙いがあると話す。

同社に勤める根城英人さん(23)は、10社ほど選考を受けて半数から内定を受けたと話し、「奨学金支援制度が入社を決めるにあたり重要なポイントになった」と明かした。転職は考えていないという根城さんは、「会社に長く勤めて、この会社のために働くことが一番の恩返しになる」と話した。

日本学生支援機構は21年から、返済を支援する企業から同機構への直接送金の受付を開始している。返済支援を導入する企業は11月時点で2686社と昨年からほぼ倍増した。

賃金の課題

もっとも、賃金の上昇は人材確保の観点で重視される。日本生命は25年度に営業職員を対象に6%程度の賃上げを実施する方針を固めており、東京エネシスの今井氏も今年の春にも経団連の方針に見合うようにベースアップを実施したいと話す。メルカリでは、優秀な若手人材確保のため、新卒採用でも個別に給与を交渉するオファー制度を導入している。

「人材留保のうえで一番効果的なのはやはり収入だが、福利厚生も一定の効果がある」と、明治安田総合研究所の木村彩月エコノミストは分析する。特に20-30代の間では40-50代に比べて仕事を選ぶ上で福利厚生を重視する人の割合が高い傾向にあり、「福利厚生メニューの充実化はより効果的である可能性がある」と話した。

東京エネシスの今井氏は「若い人が採れないことは、会社の中でも一番の課題」と話す。特に同社のような労働集約型の企業では、今後賃金を上げられず十分な採用をできなければ、事業規模の拡大ができずに市場を退場することになると危機感を示した。「そうならないよう、早め早めに手を打つことを考えている」と今井氏は述べた。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.