賃上げの前提は労働生産性

賃上げについて、もっと原理的な側面から考えていこう。企業が賃上げできるのは、支払原資が確保されていて、従業員にもその配分が可能になるからだ。

財務省「法人企業統計」を使って、2024年7~9月までの企業収益の分析をすると、趨勢的には収益体質は強くなっているようだ。例えば、損益分岐点売上高比率は低下傾向にある。この損益分岐点とは、粗利(=付加価値)によって固定費を賄う負担割合が小さくなって、その対売上高比率が低下することを意味する。固定費の中で最も大きいのは人件費である。損益分岐点の低下は、ニアリーイコールで人件費負担が軽くなっていることを意味するから、賃上げの余力もついてきているということだ。

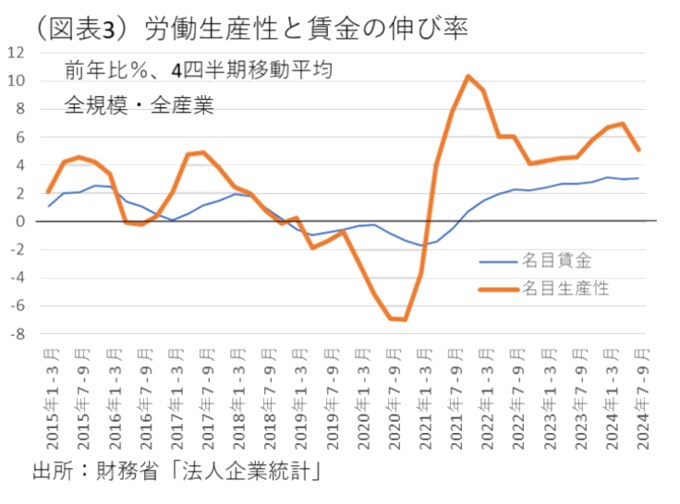

また、労働生産性(名目)の前年比も調べてみた。ここ数年は、物価上昇の効果もあって、労働生産性は高まっている。1人当たり人件費=賃金も、徐々に伸び率が高まっている。現状、労働生産性の伸び率が、賃金上昇率よりも高い状態を維持している。これは、労働分配率が低下することと同じだ。生産性=付加価値÷人員で、賃金=人件費÷人員だから、生産性の伸び率が人件費よりも高いときは、人件費÷付加価値(=生産性×人員)=労働分配率は低下する。この指標も、まだ企業の賃上げの余力は大きいことを指している。

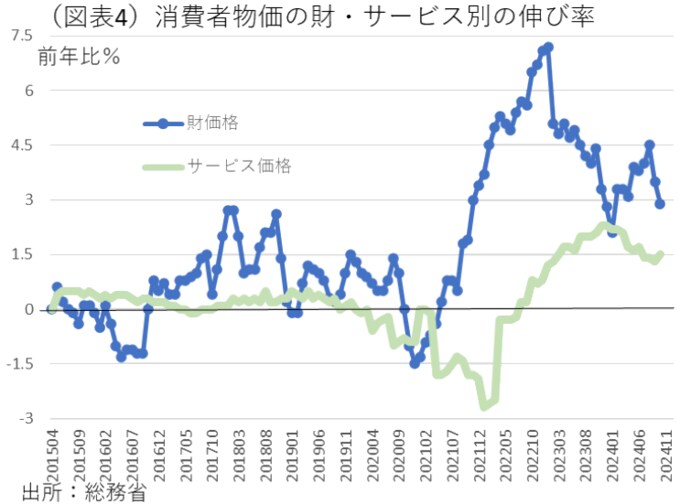

労働生産性のデータをよく眺めてみると、消費者物価の財価格の伸び率によく似た推移をしている。これは、物価上昇=コストアップ分だけ付加価値額も増えているからだ。2025年も消費者物価が伸びていく予想なので、労働生産性も同様に伸びていくことが期待される。

消費者物価・総合は、2024年1~10月の平均で前年比2.6%である。2022年度2.5%、2023年度3.2%と3年連続で高い伸びになりそうだ。おそらく、労働組合も生活防衛のために物価上昇率並みの賃上げ率は最低限確保したいと考えるだろう。日本経済研究センターのESPフォーキャスト調査では、2024年11月の消費者物価の予想は、コア指数で2025年度1.88%となっている。この見通しは、履歴を調べると常に実績では上振れているから、おそらく2025年度は2.0~2.5%程度に着地しそうだと見当をつけられる。名目値の労働生産性の伸び率もやはり2025年はそれを上回るくらいになりそうだ。

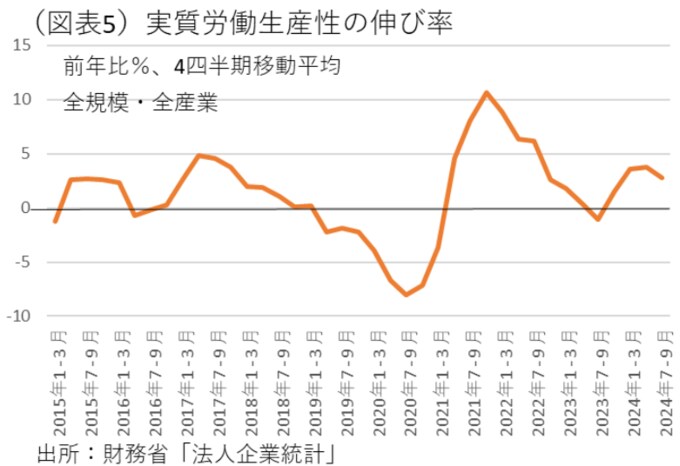

もっとも、物価上昇率で嵩上げされた労働生産性では、賃上げの原資として心細い。物価上昇率を上回る実質労働生産性の伸び率があってこそ、企業は物価上昇率を上回るかたちの賃上げが可能になる。そこで、企業の実質労働生産性を、GDPデフレータを使って名目労働生産から差し引いて計算してみた。すると、2024年中は2~3%台のプラス幅で推移していた。これが、2025年も続くとするならば、物価上昇率+実質労働生産性の範囲内で、賃上げ率を高めていくことは可能だと考えられる。

筆者の分析では、このところ非製造業の設備投資が旺盛で、その中でもソフトフェア投資が目立っている。これは、企業が資本装備率を高めることで労働生産性を引き上げようとしている動きだと理解できる。チャットGPTのような人工知能の進歩は著しく、個々の企業では人工知能の活用によって、従来には考えられなかった分野で省力化が進んでいる。この変化は、すぐに一服するようなものではないと感じられる。潜在的な社内余剰労働にどう対処するかという大問題は残るが、ソフトウェアの活用を通じて労働代替的技術が普及すれば、実質労働生産性の上昇→賃上げという道筋は維持されるとみられる。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生)