中国政府は、不動産不況や消費不振などに起因する景気減速を受けて、2024年秋口から矢継ぎ早に景気対策を打ち出すようになった。具体的には、①政策金利の引き下げ、預金準備率の引き下げ、自社株買い支援などの金融政策、②住宅購入規制の緩和、住宅ローン金利・最低頭金比率の引き下げなどの不動産対策、③政府投資の前倒し、国有商業銀行への資本注入などの財政政策である。国内外から景気失速を懸念する声が高まっていただけに、一連の景気対策はそうした懸念を払拭する動きとしていったんは歓迎された。

しかし、中国経済が置かれた現状からみると、これまでに打ち出された対策では景気の本格回復には不十分というのが一般的な見方である。

現時点で具体的な内容が明らかとなった財政政策は、需要喚起ではなく主に地方政府の負担軽減を重視しており、強力かつ持続的な景気押し上げ効果は期待できない。金融緩和も思い切った内容とはいえず、企業や家計の将来不安を払拭するには力不足である。不動産対策も、いかにマイナス影響を最小化するかというダメージコントロールの域を出ていない。そのため、当面は成長率を押し上げるとしても、2025年半ばごろには再び減速感が強まってくる可能性が高い。

こうした動きを眺めると、二つの疑問が浮かんでくる。一つめは、なぜ景気対策はこのタイミングで打ち出されたのかということである。景気の減速トレンドが形成された後ではなく、初期段階で対処しておけば、もっと簡単に回復軌道に乗せることができたかもしれない。二つめは、なぜ長引く景気低迷に対して有効な景気対策が打たれないのかということである。今回の景気対策を集約すれば、小粒、五月雨、ピント外れの3語に尽きる。成長率の落ち込み幅に対して「真水」の規模が小さすぎるうえ、各種対策が統一感なくバラバラに打ち出され、落ち込んでいる内需を刺激するような有効打が一つも見当たらない。

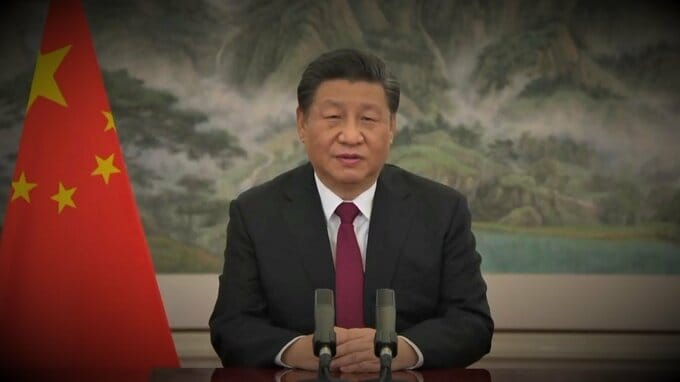

本レポートでは、この二つの疑問についての考察を通じて、習近平政権の経済運営の特徴を浮き彫りにしたい。