(ブルームバーグ):全日本金属産業労働組合協議会(金属労協)の金子晃浩議長は、2025年春闘で賃上げ目標を実現する上で利益の公正な分配が一つの課題になるとの認識を示した。企業利益の伸びに伴い株主還元や内部留保が増えているのに比べ、労働分配率が伸び悩んでいる状況を問題視している。

金子氏は10日のインタビューで、資本効率を重視する外国人投資家が国内株式保有が近年大幅に増加する環境下、配当を拡充するという企業の判断は必ずしも「間違っているとは思えない」と語った。もっとも、ミクロでは合理的な行動が経済全体では非合理的となる「合成の誤謬」が生じていると指摘。労働分配率は「個々の企業が意識しなければ改善には至らない」とし、労働者への還元強化を訴えた。

法人企業統計によれば、13-23年度の10年間で製造業企業の経常利益が78%増加する中、配当金は114%増、内部留保は81%増えた一方、従業員給与や福利厚生費は10%程度の増加にとどまった。金子氏は、国民の生活水準向上へ日本生産性本部が掲げる生産性運動三原則を構成する「成果の公正な分配」に言及。これは労使間の「約束事」だと強調し、賃上げ継続に必要な生産性向上のために順守することの重要性を説いた格好だ。

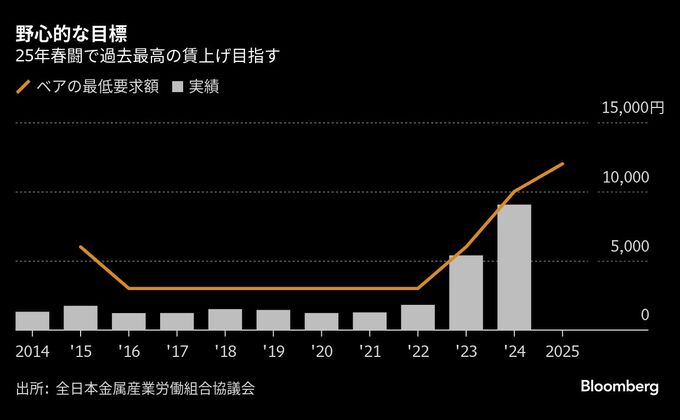

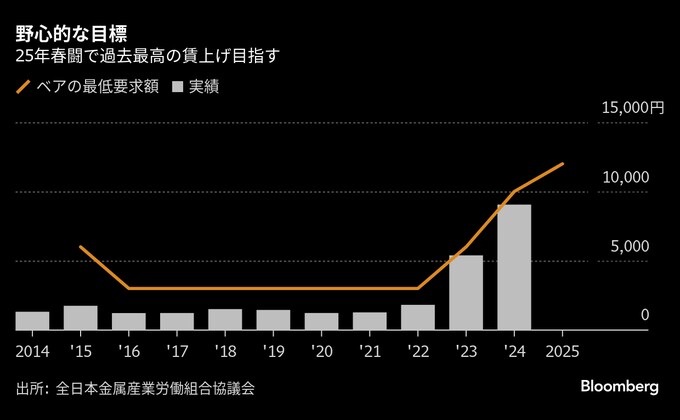

自動車や電機メーカーなど五つの産別労組で構成する金属労協は、25年春闘で基本給を引き上げるベースアップ(ベア)の要求額を月1万2000円以上と、過去最高だった24年の「1万円以上」を超える水準に設定した。24年のベアは平均9055円と14年以降の最高を実現している。ただ、組合員1000人以上で1万2319円を獲得したのに対し、同300人未満では7949円と規模間格差は広がった。

金子氏は賃上げ目標について、「従業員がどれくらいの賃上げを必要としているかという観点でその都度判断している」が、最低でも労働者一人一人の賃金上昇が物価上昇を上回ることが必要だとした。

好調な春闘を反映して今年の基本給が順調に伸び、実質賃金は6月に27カ月ぶりに前年比プラスに転じた。もっとも、消費者物価(生鮮食品除くコアCPI)は22年以降、日銀が目標とする2%を上回る伸びが続く中で、物価高に負けない賃金上昇が定着するまでには至っていない。

構造的な賃上げ実現には適正な価格転嫁が可能となる環境整備は不可欠だ。政府は21年に価格転嫁円滑化施策パッケージをとりまとめるなど取引の適正化を後押してきているが、金子氏は取り組みの加速を求めている。「5年、10年とだらだらやっていたら改善されない」とし、来年3月の価格改定までには相当数の企業が労務費の価格転嫁を実現できている状況にしなければいけないと語った。

好循環の手応えなし

賃金と物価の好循環実現を目指す日銀は、経済・物価が見通しに沿って推移すれば利上げを続ける方針を示している。植田和男総裁は11月の日本経済新聞とのインタビューで、利上げを判断する上で賃金動向と、賃金の価格への転嫁の動向が大事だと述べていた。

金融政策に関して金子氏は、現段階では好循環に至ったという手応えはなく、今のタイミングで利上げをすれば「消費マインドがプラス方向に動くのかどうかというと、すごく難しい」との認識を示した。その上で、好循環になるサイクルの構築が最優先であり、日銀のみならず、政府、企業、労組がそれぞれ好循環実現に向けて行動することが重要だと語った。

国際情勢が不安定化する中で、金子氏は11月の米大統領選で勝利したトランプ氏の政策に懸念を示している。「米国第一主義」を掲げるトランプ次期米大統領は保護主義的な政策を推進する構えで、カナダやメキシコ、中国に対しては既に関税を強化する方針を表明した。

金子氏は、特に自動車産業にとって中国の景気減速が足かせとなる中で、米国市場が稼ぎ頭となってきたと指摘。トランプ氏が関税を引き上げた場合、「モノの流動性自体が止まり、多岐にわたって影響を与えかねない」と語った。金属労協に加盟する自動車大手5社のうちSUBARU(スバル)は世界販売のうち7割を米国市場が占めている。

少子高齢化の影響で国内の労働人口が減少する中、人材確保の観点からも賃上げの必要性も訴えている。日本の賃金水準が経済協力機構(OECD)加盟国の平均を下回っている現状などから、すでに海外からの人材確保が困難になっていると指摘。日本の金属産業の魅力を高める観点からも賃上げの重要性を強調した。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.