昨今の国際情勢は、国内が戦場となった場合の惨状をまざまざと見せつけている。まさに人々の生活そのものに影響する、身近な問題である。本稿では「人口減少」「成長会計」を補助線に、防衛の在り方を考察する。

はじめに~安全保障なくして「幸せ」なし

安全保障は人々の「幸せ」の大前提であり、安全保障なくしてほかの議論は意味をなさないといっても過言ではない。社会保障、雇用、教育など、いずれも人口減少下で対処しなければならない喫緊の課題だが、平和があって初めて議論できるテーマである。

昨今の国際情勢は、国内が戦場となった場合の悲惨さを映像でまざまざと見せつけている。

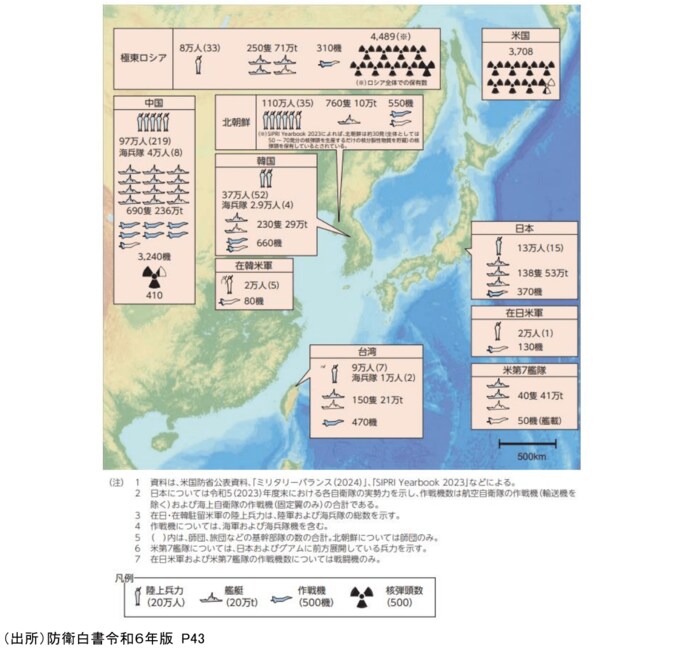

何の罪もない市井の人々が、ウクライナのブチャで、あるいはパレスチナのガザで、またこれらに限らず殺戮の犠牲となっている。日本は島国であり、また年月の経過とともに戦争の記憶が薄れつつあるなかで意識しづらい方も多いと思うが、現実として安全保障は人々の生活そのものに影響する、身近な問題のはずである。 そして、日本は強力な軍事力を持つ核保有国に囲まれていることも忘れてはならない。

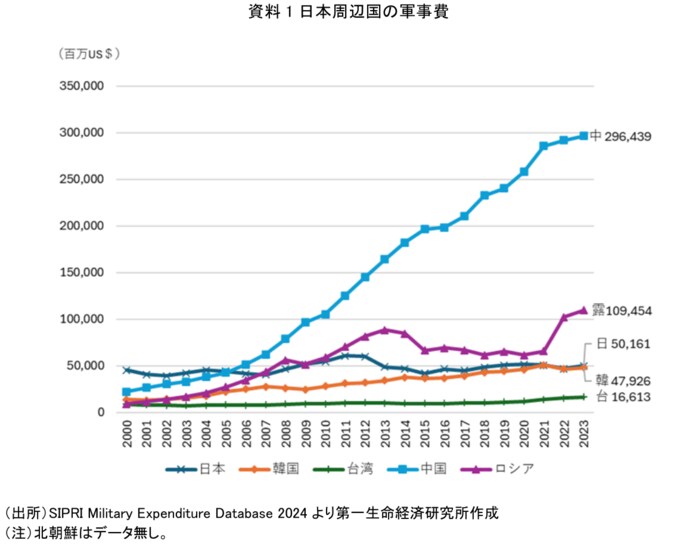

中国は公表値ベースで日本の6倍近い軍事費を投じている。軍事力には言うまでもなく人を傷つけねじ伏せる力があり、コントロールが必要だ。

民主主義国家ではシビリアン・コントロールの重要性が叫ばれる所以である。しかしながら、特に民意に裏付けされていない権威主義的な国家のリーダーの判断は読みづらく、彼らに「機会」を与えないことが重要である。

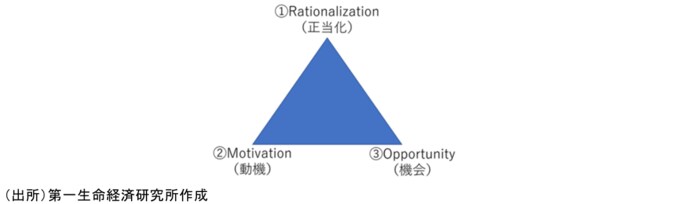

企業のリスク管理の世界では、不正のトライアングル(Fraud Triangle)と称して不正が生じる背景を「正当化」「機会」「動機」の3つに整理しているが、国家の侵略行為も綺麗に当てはまる。

例えば、ロシアはウクライナ侵略前の大統領執筆の論文において「歴史的一体性」などの言葉で「正当化」を試みているし、政治的イベント(任期末までに何かを成し遂げようとする等)や国内世論は為政者の「動機」となりうる。

我々ができることは「機会」を抑えこむことであり、そのためには一定程度の抑止力=軍事力が必要だ。

人口減少下で、「全体として相対的な経済力は低下しても、一人当たりGDPが伸びれば幸せを追求できるのではないか」という考え方は共感できるし、もはやナローパスしか解決策が残されていない現下の人口減少局面においては、唯一ともいえる選択肢のように思える。

一方で、軍事力はGDP比で語られることからも分かる通り経済力によって支えられており「多少貧しくなろうとも、幸せならよい」では対抗しきれない世界でもある。我々は、国際社会の「相対」、すなわちバランス・オブ・パワーのなかに生きている。冷徹なリアリズムに対処していくためにも、ある程度の経済規模を維持していくオプションを捨ててはならない。また、中国の台頭、中露の連携に鑑みるに、日米同盟なくして対処できないことは明らかである。

なお、本稿では軍事の話は専門家に譲り必要最低限にとどめる。あくまでも「人口減少」、そしてこの後説明する「成長会計」を補助線に考察を展開する。

人口減少の防衛へのインパクト~成長会計の視点から

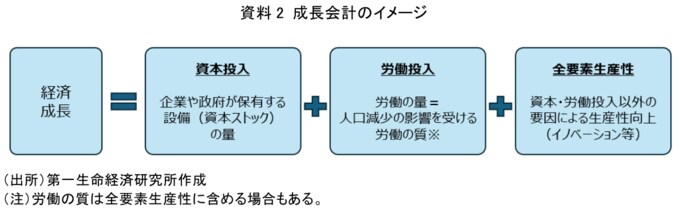

まず、経済成長の要因を分析する「成長会計」の考え方を紹介する。

成長会計では経済成長を3つの要素、(1)資本投入、(2)労働投入、(3)全要素生産性(イノベーション)に分解する。

日本においては「労働」の量の減少は避けがたく、資本や全要素生産性での対応が必要となる。DXや自動化、イノベーションなどに資する施策がまずもって重要であり、労働の量を補う必要がある。ある程度の経済規模を維持していくことが軍事的パワーを維持する上で重要なことは前述の通りである。そして、この成長会計の考え方は、経済成長のみならず抑止力の在り方にも当てはめることができる。

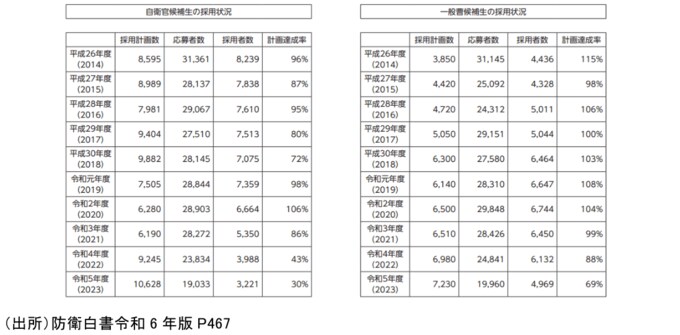

まずは成長会計の「労働投入」に当たる自衛隊の人員をみてみよう。既に2023年度採用の充足率は自衛官候補生(任期制)で30%、一般曹候補生(基幹隊員)で69%と厳しい状況になっている。

「防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会」で議論された処遇改善や定年延長、OB、民間人財の活用など、推し進めている策を継続・強化していくべきであろう。

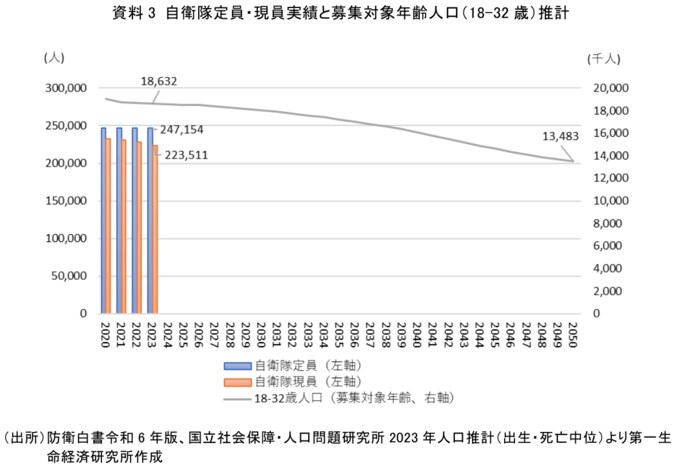

しかし、現実は厳しい。資料3は自衛隊の定員・現員の推移と、募集対象年齢となる18歳以上33歳未満(18-32歳)の人口推計である。募集対象は2018年に「27歳未満」から「33歳未満」に引き上げられた。定員は2015年以降24万7,154人で変わっていない一方で、現員はここ10年ではピークとなった2020年の23万2,509人以降は減少トレンドにあり、2023年は22万3,511人となっている。

かような実績のトレンドと、2050年にかけて募集対象人口(18-32歳)が約28%も減少する見通しを踏まえれば、この先現員を維持していくことはかなり厳しいと言わざるを得ない。

先ほど紹介した有識者検討会における対応策は正攻法ではあるが、民間企業も採用強化に動いており、同様の施策やアルムナイ・ネットワークの拡充に取り組んでいる中、採用の競合状況はより厳しくなっていくものと想像される。