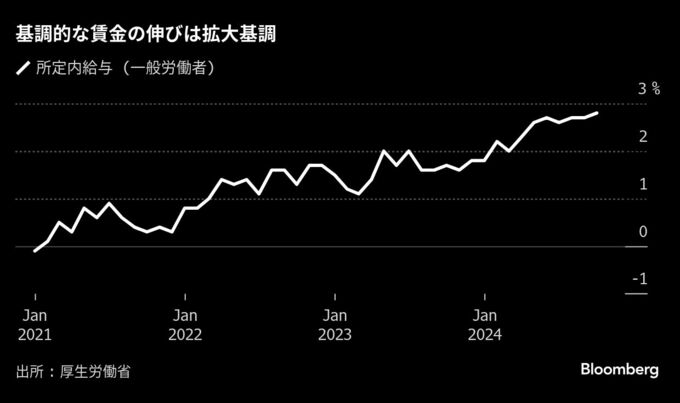

(ブルームバーグ):基本給に相当する所定内給与の伸びが、10月にパートタイムを除く一般労働者で過去最高を更新した。金融緩和度合いの調整を判断する材料として日本銀行が賃金の動向を注視する中、市場の早期追加利上げ観測は継続しそうだ。

厚生労働省が6日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、所定内給与のうち一般労働者(パートタイム労働者以外)は前年同月比2.8%増と前月を上回り、比較可能な1994年1月以降で最高となった。パートを含む全体では2.7%増と31年11カ月ぶりの高い伸びだった。名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は2.6%増と34カ月連続でプラス。実質賃金は0%と3カ月ぶりに下げ止まった。

エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けない共通事業所ベースでは、名目賃金が2.7%増。所定内給与は2.8%増と前月からプラス幅が拡大。うち一般労働者は2.8%増と高い伸びを維持した。

今回の結果は、日銀の2%物価目標の実現に向けて物価とともに賃金が上がる好循環が続いていることを表している。植田和男総裁は先月、日本経済新聞に対し、経済データが日銀の想定通りに推移していることで追加利上げのタイミングが近づいているとの認識を示した上で、国内賃金などの動向を見極めたいとしていた。基調的な賃金の着実な伸びは、日銀の利上げ判断を後押しする材料となり得る。

大和証券の末広徹チーフエコノミストは、12月の日銀金融政策決定会合に向けて「きょうの数字はあまり問題がない」と指摘。既に植田総裁も日経新聞とのインタビューで問題ないとの認識を示しており、判断は日銀会合直前の米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果次第になると分析した。FOMCを受けても円相場がそれほど変わらなければ、日銀は利上げをしやすいとも語った。

植田総裁の日経新聞とのインタビューが報じられた後、マーケットでは12月18、19日の会合で利上げを決定するとの期待が急速に進行。市場の金融政策見通しを反映するオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)は11月29日に12月の利上げ確率を66%織り込んだ。その後は一部の国内メディアによる利上げに否定的な報道を受けて後退したが、足元では再び6割程度で推移している。

実質賃金の算出に用いる消費者物価指数(持ち家の帰属家賃を除く総合)は10月に前年比2.6%上昇。9カ月ぶりの低い伸びとなり、実質賃金の改善に寄与した。

JPモルガン証券の藤田亜矢子チーフエコノミストは、大幅な円安進行や対外的ショックによるインフレがないなら、実質賃金が「マイナスに来るような基調ではない」と指摘。その上で、「企業にまだ賃上げ余力が残っている。労働市場がタイトな中で、ここで賃金を上げないという選択肢はあまりない」と語った。米国のデータ次第としながらも、今回の賃金統計は12月の利上げを後押しする結果とみている。

日本最大の労働組合の全国組織である連合は、25年春闘の賃上げ目標に24年と同水準の「5%以上」を掲げる一方、中小企業は格差是正分を加えた「6%以上」を要求する方針だ。

石破茂首相は先月26日開催された労働団体と経済界の代表らとの政労使会議で、25年春闘では33年ぶりの高水準となった24年の勢いで大幅な賃上げを実現するよう求めた。新たにまとめた総合経済対策では、価格転嫁の円滑化などの環境整備を推進するとともに、経営基盤の強化・成長に向けた支援を拡充。政府として中小企業の賃上げを後押しする。

総務省が6日発表した家計調査によると、10月の消費支出(2人以上の世帯)は物価変動の影響を除いた実質ベースで前年同月比1.3%減と、3カ月連続のマイナスとなった。市場予想は2.5%減だった。前月比では2.9%増加した。

(チャートとエコノミストコメント、家計調査の結果を追加して更新しました)

--取材協力:横山恵利香.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.