「中小企業の業況悪化→求人出せない→人手不足倒産」という流れか

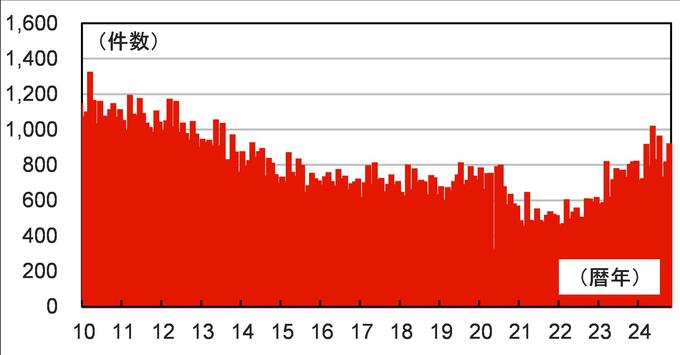

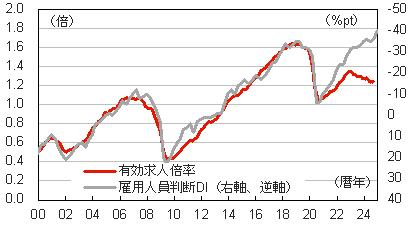

東京商工リサーチは11月11日、10月の企業倒産件数(負債額1,000万円以上)の結果を公表した。倒産件数は前年同月比+14.6%となり、2か月連続で前年同月を上回ったという。「人手不足により事業継続が困難になって倒産する中小企業が増加した」とされており、中小企業の業況悪化が懸念される。また、中小企業が多いとみられるハローワークの統計である有効求人倍率も悪化が続いている。

人手不足の状況にもかかわらず有効求人倍率が悪化していることを「謎」だとみる向きもあるようだが、人手不足で倒産が増えているのだから、それに伴って求人が減ることは自然なことである。中小企業の業況が悪化し、求人が出せずに人手不足の状況を解決することが出来なくなり、求人も出せずに倒産を余儀なくされるという流れだろう。言うまでもなく、有効求人倍率の悪化は家計の消費マインドにも悪影響を与える。

「新陳代謝」とはいえ、日銀はプレッシャーを弱めていく可能性が高い

このような中小企業への懸念は日銀の政策委員の間でも広がっているようである。

11月11日に公表された「主な意見」(10月30-31日)では、中小企業の動向を不安視する意見があった。具体的には「支店長会議では、中小企業は業績が厳しい中で人材係留目的の防衛的賃上げを行っているとの声も多く聞かれ、賃上げの持続性には懸念がある」「人手不足による労働供給の制約から、収益性の低い事業分野からの撤退に伴う企業の事業縮小などを通じて、わが国経済の成長を減速させるリスクがある」という意見があった。また、「中小企業の経営者からは、円安の修正を歓迎し、『経営に影響が大きいのは金利よりも為替だ』とする声がかなり聞かれる」とされ、中小企業への影響を考えて金融政策を考えるという視点もあった。

この議論を考慮すると、日銀は緩やかな利上げによって企業に新陳代謝を促したいという意向はあったとしても、大幅な利上げによって中小企業に過度なプレッシャーをかけるつもりもないのだろう。当面は円安のデメリットを考慮して利上げを急いだとしても、中長期的にはハト派化していく公算が大きい。

(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹)