金融リテラシー・ギャップとは~「自信」が金融行動に与える影響

次に、本章では日本人の金融リテラシーの自己評価について概観したい。

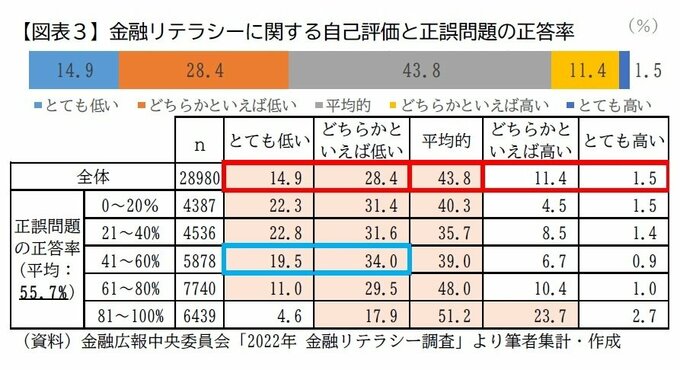

先に挙げたとおり「金融リテラシー調査」では金融リテラシーに対する「自己評価」を調査している。2022年調査の結果では、「平均的」43.8%と『低い』(「どちらかといえば低い」+「とても低い」)43.3%が並んで高く、一方で『高い』(「とても高い」+「どちらかといえば高い」)は12.9%と、大きく差がつく結果となった。これを同調査における正誤問題の正答率(=「客観的評価」)の層別にみると、全体として正答率が高いほど自己評価も高くなる傾向があることがわかるが、その傾向はいびつに見える。例えば、「81~100%」の層はいわゆる「高リテラシー層」と呼ばれるグループであるが、自己評価は「平均的」51.2%が最も多く、『高い』26.4%と『低い』22.4%は4.0ポイントの差しかない。また、正答率の平均(55.7%)を含む「41~60%」の層では、『低い』63.5%が最も多くなっている。この結果をみると、日本人の金融リテラシーに対する自己評価が全体として客観的評価に見合わず、保守的な評価に留まっていることがわかる。

金融広報中央委員会は、金融リテラシーのレベルに対する「客観的評価」から「自己評価」を差し引いたものを「金融リテラシー・ギャップ」と定義している。当然、自己評価は各人の主観的な基準によるものであるため、その大きさについて絶対的な評価をすることはできないが、少なくとも調査標本の中で平均的な正答率を持つ層の半数以上が自身の金融リテラシーを『低い』と評価していることは、日本における金融リテラシー・ギャップの存在を象徴する結果といえる。

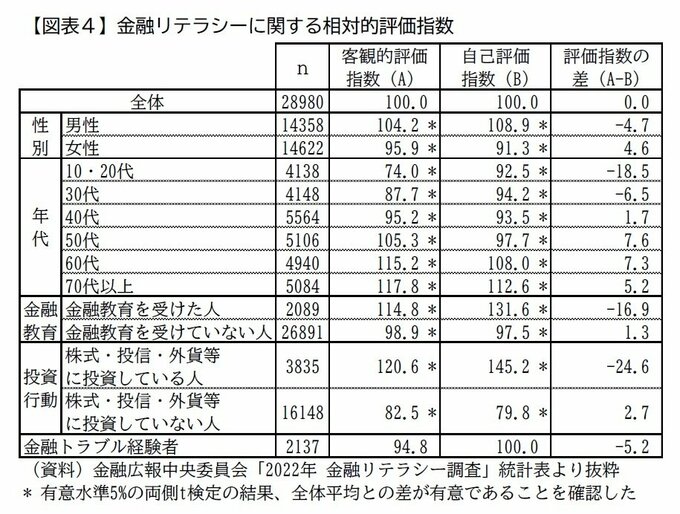

次に、金融リテラシーに関する客観的評価と自己評価が各層によってどのように異なるのかを確認していく。同調査では、客観的評価(正誤問題の正答率)と自己評価について、それぞれ全体平均を100とした指数を用いた集計を行っており、負の差が自信過剰、正の差が自信不足を示すものとしている。

まず年代に着目すると、両指数ともに年代を追うにつれ上昇しているが、客観的評価指数の上昇に比べ自己評価指数の上昇は緩やかで、差が正に大きくなる傾向があることがわかる。ここから、年齢とともに客観的金融リテラシーは向上しているものの、その高まりに自信が追いついていかず、結果として年齢が高いほど自信が不足していく状況があることがわかる。

次に、金融教育について「金融教育を受けた人」と「金融教育を受けていない人」を比較すると、金融教育を受けた人ほど両指数ともに高くなっており、金融教育について一定の効果が見てとれる。指数の差に着目すると、「金融教育を受けていない人」(1.3ポイント)より「金融教育を受けた人」(-16.9ポイント)のほうが負に大きいことから、金融教育が単に客観的金融リテラシーを向上させるだけでなく、むしろ自信を向上させることに効果を発揮している可能性が示唆されている。

最後に、投資行動についてみると、「株式・投信・外貨等に投資している人」は両指数ともに高く、逆に「株式・投信・外貨等に投資していない人」は両指数ともに低くなっており、主観・客観を問わず金融リテラシーと投資行動には関連性があることが改めて確認できる。また、投資行動の有無による指数ごとの差に着目すると、客観的評価指数の差(38.1ポイント)より自己評価指数の差(65.4ポイント)の方が明確に大きくなっていることから、客観的金融リテラシーよりも自信の方が投資行動との関連性が強いことがわかる。ただし、年代や金融教育とは異なり、投資行動に関しては自信との相互作用、つまり、自信が投資行動を促すケースと投資行動(経験)が自信を向上させるケースの両者が想定される点には注意が必要である。

考えてみれば、私たちが投資行動を検討する際に判断材料として「自分に十分な知識があるか」「成果をあげられる判断力があるか」などを考慮したとしても、それはあくまで自己評価に過ぎない。その前提に立てば、能力という観点で投資行動の有無に直接的に影響を与えうる要因はまさに「自信」であり、金融教育を受けた経験や客観的金融リテラシーはそれを裏付ける要素であるといえる。

前述の米国調査との比較も踏まえると、現状日本では自信不足が資産形成を促進する上での1つのボトルネックとなっていることが想定される。自信不足を改善しないことには、単に客観的金融リテラシーを向上させたとしても、その投資行動への効果は非効率に留まってしまうと考えられる。