石破政権は、与党過半数割れで国民民主党との交渉に追い込まれている。そこでの焦点は、「103万円の壁」問題だ。これは、政権が取り組むべき課題だが、103万円を178万円に引き上げるという国民民主党の主張は、筆者は合理的選択ではないと考えている。問題はかなり複雑なので、基本のところからQ&Aに答えるかたちで吟味していきたい。

Q1.「103万円の壁」がここまで注目される背景は?

A.衆議院選挙の各党公約では、物価対策が議論された。石破首相は、2020年代に最低賃金を1,500円(2024年は1,054円)に引き上げることを公約した。しかし、最低賃金だけを引き上げても、「年収の壁」があると、結局、パート労働者は労働時間を減らして103万円の範囲でしか稼がない人も出てくる。その弊害をなくすことが「年収の壁」対策になる。

勤労者のうち、配偶者控除の適用を受けているのは772万人(2023年度、国税庁)、扶養控除を受けているのは917万人(同)。配偶者は2020年の見直しで「年収の壁」は103万円から150万円へと引き上げられた。だから、配偶者控除の次に、扶養控除の壁が問題になる。

物価対策として、野党からは消費税減税、給付金などが挙がっていた。国民民主党は、消費税減税も公約していたが、与党の法案に賛成票を入れる条件としては、①年収の壁対応と、②ガソリン等の補助金支給のルール変更(トリガー条項の凍結解除)を前面に出すようだ。

Q2.178万円の根拠は何か?

A.なぜ、103万円が議論になるかという「そもそも論」では、扶養控除適用の基準として、103万円(基礎控除+給与所得控除)が低すぎるという意見があるからだ。この103万円という金額が定まったのは1995年の改正である。物価上昇を織り込んで、これを現在価値に合わせていく必要はある。

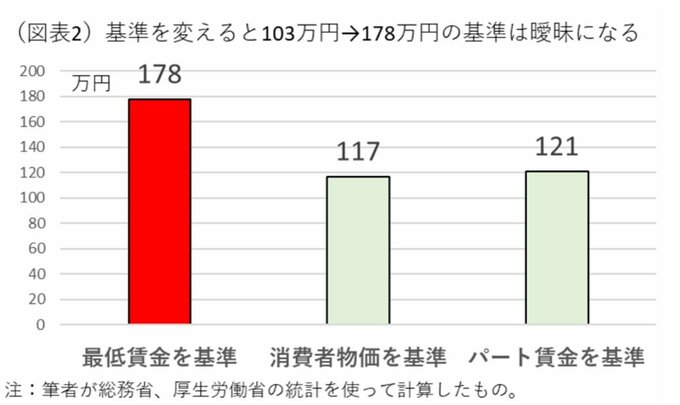

国民民主党は、1995年の最低賃金が時給611円だったから、それを足元の全国平均の最低賃金1,054円と同じ倍率に合わせて上げるべきという。実に1.725倍の増額である。103万円をかけると、178万円になるという理屈だ。

しかし、購買力ベースで言えば、物価を尺度にする方が妥当ではないか。当時に比べて、消費者物価・総合は1.136倍になっている。103万円の境目は、現在価値を織り込んで、117万円にするのが正当だ。計算根拠は、1995年平均の消費者物価・総合指数が95.9だったから、それが2024年9月には108.9まで上がったと考える。具体的に計算すると、103万円×(108.9÷95.9)=117万円となる。

また、別の尺度として、パート賃金を使うこともできる。厚生労働省「毎月勤労統計」では、パート労働者の現金給与総額は、1995年平均(指数93.6)に比べて、2024年1-6月平均(同110.2)が17.7%の上昇率である(1.177=110.2÷93.6)。これを103万円にかけると、121万円になる。

2つの尺度を使って考えたとき、103万円はおおむね120万円前後としてよいことになる。