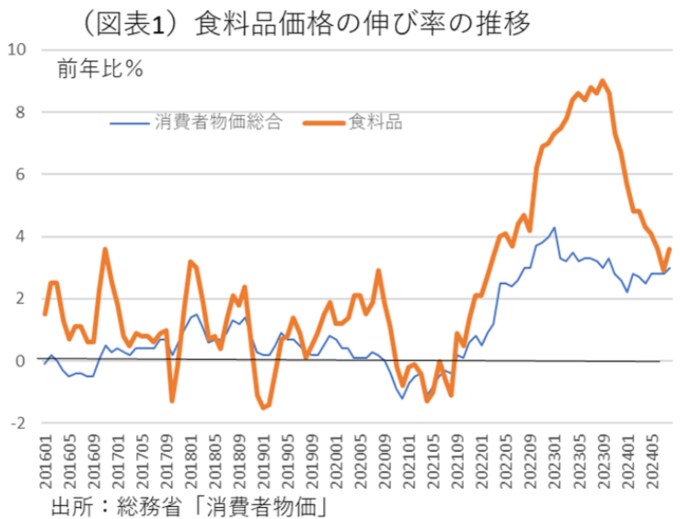

食料品の値上がりが、コロナ前(2020年1~3月)と比較して、2024年8月時点でどれだけ進んだのかを調べてみた。すでに値下がりはほとんどなく、全般的に値上がりしていた。もはや価格下落しているものを探すということができない。「逃げ場のない値上がり」が食料品で起こっている。

エンゲル係数は約30%

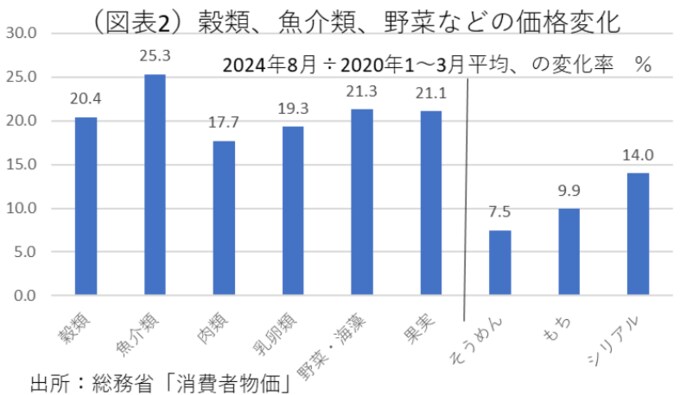

私たちは、食料品の値上がりに2年以上も悩まされている。最近のエンゲル係数は、29.9%(2023年9月~2024年8月の平均、総務省「家計調査」<2人以上世帯>)と、1978年以来の高水準である。家計にとって、食料品高騰は非常に頭の痛い問題になっている。最近の食料品の価格上昇は、常に消費者物価全体を上回って推移している(図表1)。

以前は、値上がりしない食品・食材がいくつかあった。しかし、最近は値上がりの範囲が広がって、そうなっていない品目はほとんど見つけられなくなっている。本当に「逃げ場のない値上がり」の状況である。本稿では、値上がりから逃げられないとしても、何の品目を選べば、相対的に値上がりの幅を小さく抑えられるのかを調べてみた。

まず、消費者物価指数を基に、データは2000年1~3月(コロナ前)の物価指数の平均値をベンチマークにして、2024年8月の指数がどれくらい上昇したのかという変化率を調べた。主食である米、パン、麺類などでは、平均してコロナ前から20%前後の上昇率であった。例えば、米類は21.3%、パンは20.5%、麺類は20.6%の上昇率である。例外的に上昇率が小さいものを探すと、①そうめんの7.5%、②もちの9.9%、③シリアルの14.0%の3つが挙げられる(図表2)。米、パン、うどん・ラーメンを食べる以外に、そうめん、もち、シリアルを食べる頻度を増やすことで、主食の値上がり難を緩和することができる。