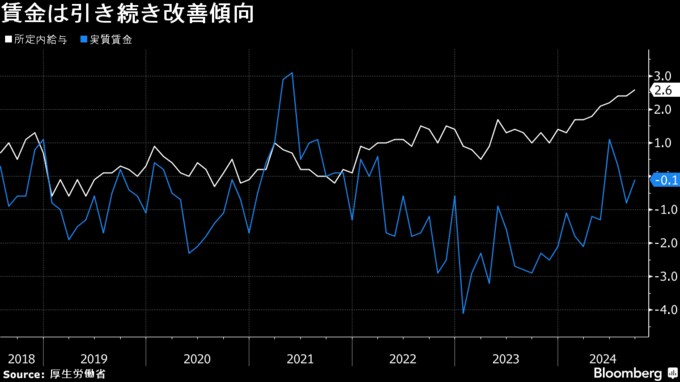

(ブルームバーグ):今年の好調な春闘の結果を反映して賃金の改善傾向が続く中、基本給に相当する所定内給与の前年比伸び率が9月に約32年ぶりの高水準となった。市場で広がる日本銀行の早期利上げ観測を支える内容だ。

厚生労働省が7日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、所定内給与は前年同月比2.6%増と前月(2.4%増)から加速し、1993年1月以来の高い伸びとなった。名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は2.8%増と、33カ月連続のプラス。実質賃金は0.1%減と2カ月連続で前年を下回ったものの、マイナス幅は前月から縮小した。

エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けない共通事業所ベースでは、所定内給与は2.7%増。このうち一般労働者は2.9%増で、いずれも高水準の伸びを維持した。一方、名目賃金は2.9%増と、6月(5.1%増)のピークから伸びは鈍化傾向にある。

日銀は賃金と物価の好循環が強まり、消費者物価の基調的な上昇率は2%目標に向け徐々に高まると予想している。植田和男総裁は10月の金融政策決定会合後の会見で、一般労働者の所定内給与の上昇率が引き続き3%程度で推移すれば、日銀の「見通しが実現する確度は少しずつ高まっていく」ことにつながるとの見解を示した。今後は賃金動向を販売価格に反映する動きがどの程度広がるかが焦点となる。

伊藤忠総研の武田淳チーフエコノミストは、所定内給与に関して、「9月で大体9割がた賃上げが反映されると言われてるので、ほぼ今年の賃上げ分は織り込まれてはいるが、もう一段高まる余地があると思う」と指摘。賃金が改善方向にあるのは間違いなく、日銀にとっては「利上げに向けてオントラック(想定通り)だということだ」と語った。

ブルームバーグが先月17-22日にエコノミスト53人を対象に実施した調査によると、日銀が現在0.25%程度の政策金利を引き上げる時期に関して、53%が12月を予想。次いで来年1月が32%となり、両会合で計85%を占めている。

物価の変動を反映させた9月の実質賃金は前年比0.1%減と、前月(0.8%減)からマイナス幅が縮小した。市場予想は0.1%増だった。実質賃金の算出に用いる消費者物価指数(持ち家の帰属家賃を除く総合)が9月に前年比2.9%上昇と、政府による電気・ガス代補助金の再開で5カ月ぶりの低い伸びとなったことが影響した。

武田氏は、物価の伸びがいったん収まっており、「実質賃金は10月にプラスになってもおかしくない」と指摘。さらに12月のボーナスシーズンで特別給与が今年の冬もプラスになると予想されることから、「賃金は実質ではっきりプラスになってくる」との見方を示した。

今年33年ぶりの高水準の賃上げを実現した連合は10月、25年春闘の基本構想で今年と同じ水準の「5%以上」を目指す方針を発表。11月6日には中小企業が7割を占める産業別労働組合のUAゼンセンが25年春闘で正社員とパートなどを合わせた全体の賃上げ目標を「6%基準」とする方針を示した。持続的な賃金上昇には大企業のみならず中小企業の底上げが鍵を握る。

物価上昇を上回る賃上げの実現を目指す石破茂首相は、課題である労務費の価格転嫁を徹底するため、各業界における実態調査と結果に基づく改善を年内に完了するよう所管省庁に求めた。価格転嫁の環境整備の観点から法改正の早期実現を目指す考えも示している。

(チャートとエコノミストコメントを追加して更新しました)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.