(ブルームバーグ):石破茂首相は日本銀行に幾分か物申したものの、金融政策に口出ししない考えを示した。日銀はやりたいようにすればいいということだ。問題は、日銀自らが何を望んでいるのかよく分からず、円相場がそのツケを払わされていることだ。

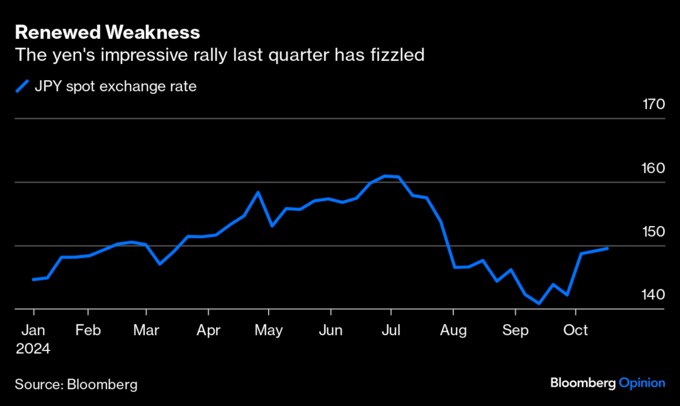

前四半期の驚くような上昇後、円は再び下落している。今月は対ドルで約4%下げ、政府が今年先に市場介入し円安に歯止めをかけた時の水準に近づいている。トレーダーたちは、財務省が再び積極的に円買いに向かうかどうかではなく、いつそうなるのかを推測している。9月に私が指摘したように円相場は最悪期を脱したはずだった。

政府・日銀によるタイミングを見計らった数回の円買い介入を除き、円高を後押しした要因は何だったのか、そして、それらの要因が現在も同じように影響力を持っているのかを検討する価値はある。

7月から9月にかけての円上昇は、主に2つの要因によるものだった。すなわち、日銀が示した驚くほどタカ派的な姿勢と、米連邦準備制度が利下げに転じたことだ。

ほとんどのエコノミストが日銀が刺激策の撤回を継続すると予測する中、植田和男総裁をはじめとする日銀当局者は最近、ゆっくりと時間をかけたアプローチを強調している。この新たな方針は、植田体制になってから日銀を悩ませてきたコミュニケーション上のミスではなく、実質的な変化を表しているのかもしれない。

サプライズだった7月31日の利上げは、国債購入の大幅削減計画と、かなり強力なフォワードガイダンスを伴っていた。追加引き締めを正当化するため、日本経済は予想を上回るパフォーマンスとなる必要はなく、当局の期待通りに推移すればよかった。日本と他国、特に米国との大きな金利差を考えると、3月に続く利上げは円を大きく押し上げる処方箋だった。

9月の金融政策決定会合で植田氏は追加利上げのリトマス試験紙として、主に米国を中心とした世界経済の健全性を挙げた。もっともな意見だが、植田氏が引き締めに及び腰のようにも見えた。もしそうだとすれば、その理由は何だろう。

日銀の本音

円相場がそうであるように思える。1ドル=160円という数十年ぶりの安値を付けた7月と比べると、このところ円高傾向だ。

2023年4月の総裁就任以来、植田氏の主張は円相場とともに変化してきた。その一例が今年5月、当時の岸田文雄首相との会合を終えた植田氏が、インフレに対する為替相場の影響について強い姿勢を示したことだ。

インフレ目標、特に2%という数字が1990年代後半から世界中のトレンドとなっているのは周知の事実だ。しかし、為替目標はどうだろうか。そんなものは極めて異例だ。植田氏は何らかのレッテルを貼られるのを嫌がるだろうが、日銀の行動は何かを言われる余地を残している。

4月と7月に政府・日銀が行った円買いの妙味は、財務省が的を絞って行動したことだ。同省は介入を公表せず、時には市場が望ましい方向に動くのを待ってから、円高をさらに後押しするために介入を実施した。

過去数十年にわたり敬遠されてきた為替介入が、正当な手段として復活したのだ。日本が再び市場に介入することはないと考えるのは非現実的だろう。

結局のところ、円相場を巡る議論は金利の問題に帰結する。米連邦準備制度は中央銀行の中でも最も注目され、歴史的にグローバルなペースセッターとなってきたが、ローカルな力学も重要だ。

植田氏は米当局を好きなだけ非難してもいい。だが、自国通貨を苦しめている一因は、一貫したメッセージを打ち出せていないことだ。日銀の本音は恐らく、再び引き締めを行い、政策金利を現在の0.25%から1%に徐々に近づけたいというものだろう。植田氏が恐れずにそれを公言できればいいのだが。

(ダニエル・モス氏はアジア経済を担当するブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。以前はブルームバーグ・ニュースの経済担当エグゼクティブエディターでした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:Yen Pays the Price for Diffident Bank of Japan: Daniel Moss(抜粋)

コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:Singapore Daniel Moss dmoss@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Andreea Papuc apapuc1@bloomberg.net

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.