工夫がいっぱい!投票用紙のヒミツとは?

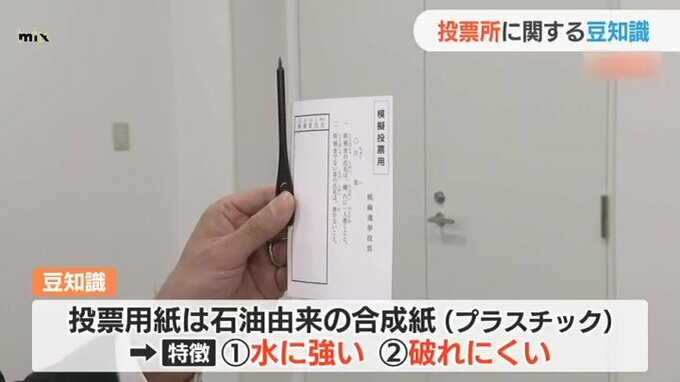

この投票用紙、今回1番お伝えしたいポイントが満載なんです。実際に投票用紙を印刷する会社などに聞いたのですが、普通の紙は木材の繊維を使った「パルプ」というものからできています。ですがこの投票用紙は石油由来の合成紙、つまりプラスチック。フィルムのようなものなんです。

水に強く破れにくい

なのでその1、水に強い。その2、破れにくいという特徴があります。引っ張っても簡単には破れません。

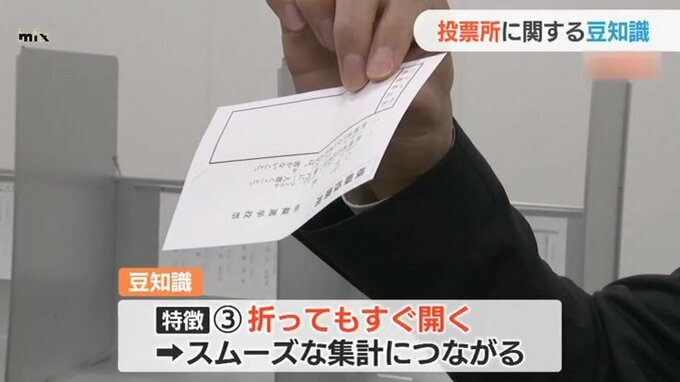

折ってもすぐ開く

続いてその3、折ってから投票箱に入れる人もいると思いますが、このように折ってもすぐに開くのです。つまり、集計の作業がスムーズに行えるんです。

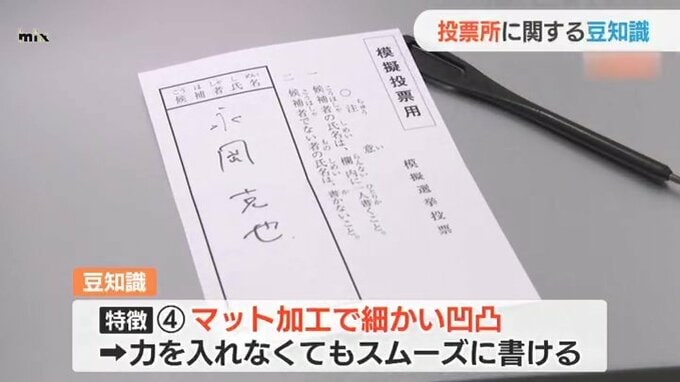

スムーズな書き心地

最後にその4、先ほどプラスチックでできていると言いましたが、マット加工で細かい凹凸、ザラザラを加えています。強く力を入れなくても、鉛筆の粒子が引っかかりやすくスムーズに書けます。このような特徴があるため、一般的なコピー用紙よりも高くなっているそうです。

投票用紙の書き方は?

続いては、投票用紙の記入。投票用紙に書くときは、枠の中に収まるように書いてください。ここに書かれた名前は、最初に機械が判断して候補者ごとにまとめられるのですが、はみ出ると読み取れないこともあるそうです。機械のあとは、もちろん人の目でもダブルチェックするようになっています。また「頑張れ」などのメッセージや、2人の名前を書くなどすると無効になってしまいます。

投票所一番乗りの人には役割が

そして、書き終わったあと投票箱に入れるのですが、期日前、当日、それぞれ1番最初に投票する人には、ある役割があるんです。投票箱に何も入っていないことを確認することで「ゼロ票確認」と言われています。その後、不正ができないよう鍵が閉められるんですね。

投票箱は入れやすく進化

この投票箱、昔と変わってきているんです。ここの投票口が大きくなってきているんですね。このように折らなくても入れやすい大きさなんだそうです。はい、これで投票完了、簡単ですね。

集計が終わった投票用紙は、選挙管理委員会がダンボールに詰めて、次の選挙まで、鍵のかかる部屋で保管。処分するときは立ち会いのもと、業者が裁断機にかけるなど、厳重に取り扱われるのです。

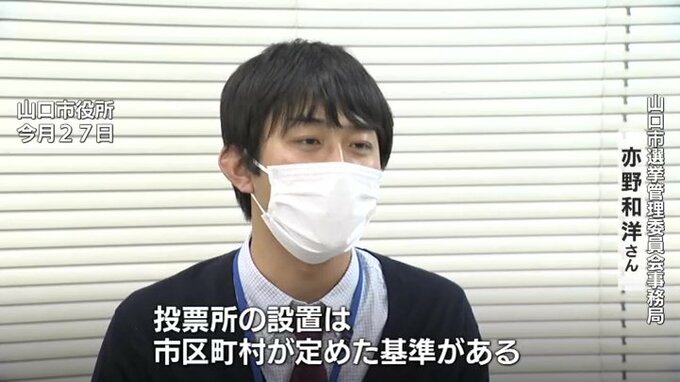

投票所の設置基準は?

では、この投票所はどんな基準で設けられているのか?山口市選挙管理委員会に聞きました。

山口市選挙管理委員会事務局・亦野和洋さん

「投票所の設置には市区町村が定めた基準があります。山口市では自宅から投票所の距離が約3キロ以内の範囲、または有権者数が5000人未満で1か所という基準があります。人口が減っている中で、当日の投票所は山口市では77か所あります。期日前投票所は以前と比べて増加していて、今では市内45か所ほど設置しております」

期日前は複数から都合のよい場所が選べるので、徐々に利用する人が増えてきています。山口市では、全体の投票数の3割程度が期日前なんだそうです。

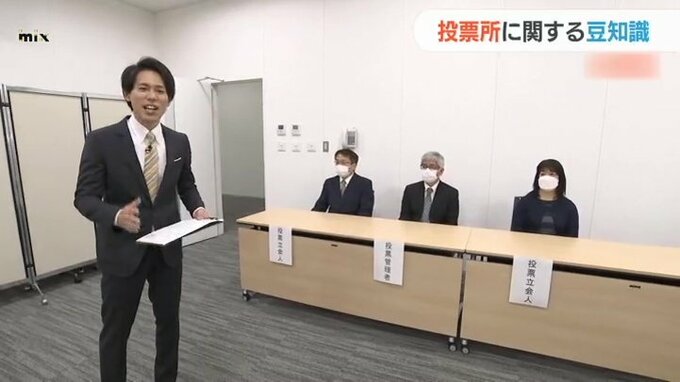

投票所開設には人手も必要

公職選挙法で、投票日当日の投票所は、投票管理者1人、投票立会人2人以上5人以下が必要と定められています。先ほどの受付や事務は市の職員がしていて、投票管理者や投票立会人は選挙権がある地域の人に引き受けてもらっています。投票所は多く作れば確かに投票しやすくなりますが、その分、これらの人を用意する手間やお金もかかるといった問題もあるんです。以上、足早でしたが、投票所にまつわる豆知識でした。

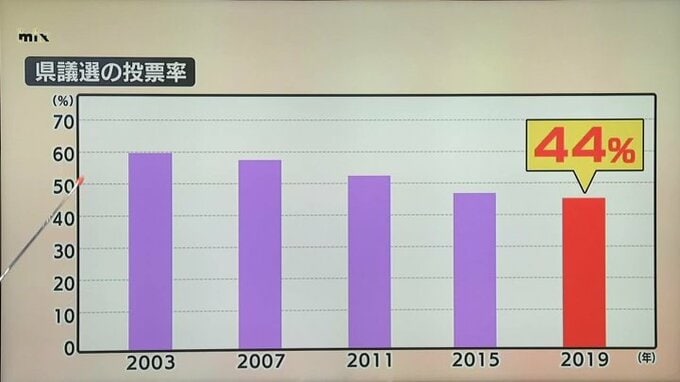

低迷する県議選の投票率、若者の意識は?

ここで投票率を改めて。こちら、山口県議選の投票率の推移です。20年前はおよそ60%ありましたが、前回は44%まで下がっています。この原因としてよく言われるのが、若者の投票率の低さですが、なぜ低いのでしょうか?街の人に理由を聞きました。

高校生

「若者が行かない理由はめんどくさいが1番あると思います」

別の高校生

「え~、自分にとって興味ないみたいに思ってる人が多いのかなぁって」

高専生(18歳)

「やっぱ知らないっていうのが1番の理由だと思います。ずっと前からおじいちゃんみたいな、あぁいう政治家のことが全然知らないので」

「めんどくさい」「興味ない」「知らない」…正直な意見が出てきましたね。

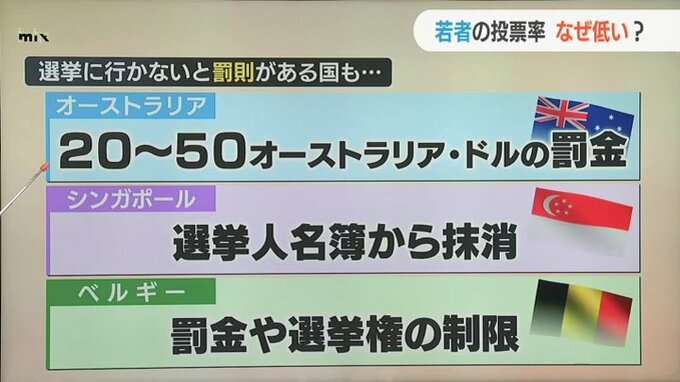

投票に行かないと罰則も?!世界の選挙事情

ただ選挙に「行かなかったら罰則がある」という国もあるようです。オーストラリアでは、日本円でおよそ1800円から4400円の罰金。シンガポールでは選挙人名簿から抹消、ベルギーでは罰金や選挙権の制限があるんだそうです。もちろん日本に罰則はありませんが、山口市選管の亦野さんは「罰則で投票率が高くなっても、自分でしっかりと考えて投票する人が増えるわけではない」と話しています。

私たちが払っている税金をどう使うのか?それを決める政治家を選ぶのが選挙です。私たちの暮らしをよくするために、ぜひ投票所へ足を運びよく考えて意思表示をして下さい。