元祖は “福田屋”で作られていた白外郎

発祥の店と言われているのが、かつて山口市大内御堀にあった「福田屋」。室町時代から、山口の街道筋で外郎を作り、販売していたそうです。そして、その元祖が、当時福田屋で作られていた「白外郎」です。

田中社長

「私たちは、明治時代からそこで外郎作りを学ばせていただいて、その白外郎の作り方を継承させていただいている唯一のお店ですので、今でもその作り方、レシピ

それなんかもほぼ当時の昔から作られていたものとほとんど変わりないようなイメージだと思います」

ちなみに、白外郎をベースに御堀堂で生み出されたのが、黒糖を使った黒外郎、そして、抹茶味の外郎です。

山口外郎最大の特徴は、その「原料」。名古屋や小田原の外郎は米粉を使うのに対し、山口県の外郎は、原料にわらび粉を使っているんです。理由は諸説あるようですが、一説によると、当時はお米が貴重だったため、その代わりに、県内で多く生産されていた「わらび粉」を使うようになったんだそうです。

他県のものとは原料から異なる山口県の外郎。では、どのようにして、山口の銘菓になったのでしょうか?そこには、お伊勢参りとの意外な繋がりがありました。

田中社長

「江戸中期に、町民文化の1つとして伊勢参りがブームになったんですよね。もちろん今でも、三重県のお伊勢さんではたくさんの人がお参りに行かれると思うんですが、実は山口にも、伊勢神社があるのをご存じでしょうかね?」

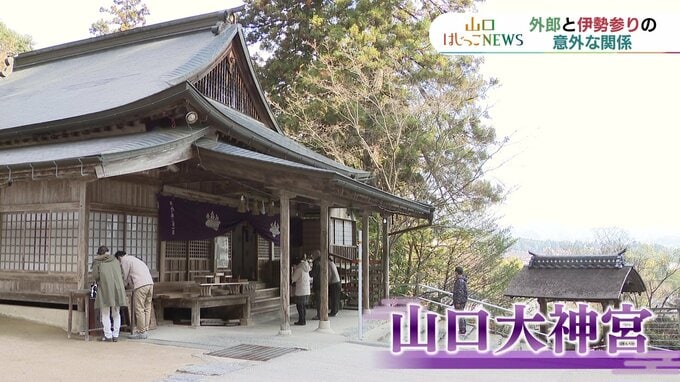

その神社とは、県庁のすぐ側にある山口大神宮。伊勢神宮の御分霊を迎えて立てられた神社で、その昔、西の地方に住む人々がお伊勢参りの代わりにお参りしていたことから「西のお伊勢さま」と呼ばれ、親しまれてきました。

田中社長

「その門前で売られていたのが、山口の福田屋さんの外郎なんですね。お参りに来たお客様が福田屋さんで外郎を召し上がって『こりゃおいしいぞ』ということになって、山口を中心にいろんなところに伝播していって、それが、山口外郎の名物になった理由じゃないかと思っています」