5月13日、富山地裁は、女性と同意なく性交し、けがをさせたとする事件の裁判で被告に無罪を言い渡しました。同意があったかどうかをめぐる「無罪判決」が全国で注目を集めている中、県内では新たな市民団体が立ち上がり、“時代錯誤”だと抗議しています。

「性暴力のない社会」をめざす会 小林涼子さん:

「これは社会的な流れに逆行する時代錯誤の判決だと私たちは考えています」

高坂愛理弁護士:

「“被害者は抵抗するものだ” このような誤解が、まだまかり通っていることに大変遺憾の意を覚えます」

これは判決の日から2週間後、富山県内の有志や弁護士らおよそ10人でつくる「『性暴力のない社会』をめざす会」が開いた会見の様子です。

メンバーのほか、全国から支援団体や医師などおよそ70人の関係者が参加しました。

会のメンバーで、性暴力被害ワンストップ支援センターとやまのセンター長を務める木村なぎさんは、無罪判決が出された裁判を傍聴しています。

「性暴力のない社会」をめざす会 木村なぎさん:

「被害者は、被害を受けたとき本当に混乱の中にいます。意識を飛ばす方もいます。しっかり記憶があるということ自体、本来ない状況だと思っています。そのへんの心理的なものが全く理解されていない」

判決などによりますと、被告の男性はおととし、被害女性を含む知人グループで飲酒したあと男性のホテルの部屋に移動して会話していました。

しばらくして、被害女性がベッドで寝てしまうと知人らは2人を残して退室。このあと被告は、寝ている女性に覆いかぶさるなどの暴行を加えて性交したうえ、けがをさせたとされていました。

富山地裁は「女性は当時の記憶があいまいで、大声で助けを求めないなど不自然な点があり『性行為に同意していない』とする証言には疑いが残る」などとして無罪判決を言い渡しました。

富山地裁の裁判員裁判で無罪判決が出されたのは初めてです。

これに対し、富山地検は「同意がなかったことを認定できないという点をはじめ、明らかな事実誤認がある」として控訴しました。

被害女性のコメント(読み上げ):

「助けを求められなかったし、逃げられなかったということが全くわかってもらえませんでした。世の中の認識が自分の思いとずれていることを強く感じました」

女性の代理人は、あいまいで信用性がないとされた女性の行動について「いずれも性犯罪被害者特有の心理からくるもので、十分合理的」だと指摘しています。

控訴審では、性犯罪被害者への正しい知見に基づいて信用性を判断してほしいと訴えます。

「性暴力のない社会」をめざす会 木村なぎさん:

「“そこに行って寝たんでしょ”とか、“そこに行ったんでしょ”ということだけで同意とされているところが、本当にこの先、絶対それは違っていると。性的同意に関しての社会通念は間違っています」

会では、6月5日と11日に富山駅前で性暴力反対を訴えるフラワーデモを行うほか、控訴審での正当な判決を求めて署名活動を実施します。

■無罪判決の是非だけでなく、性犯罪裁判の問題点を考えてみます。

性暴力事件での無罪判決は、2019年に全国で連続4件あり、話題となりました。「性暴力事件における被害は裁判で認められにくい」という意見が噴出しました。

なぜ、性暴力事件の被害が裁判で認められにくいのでしょうか。

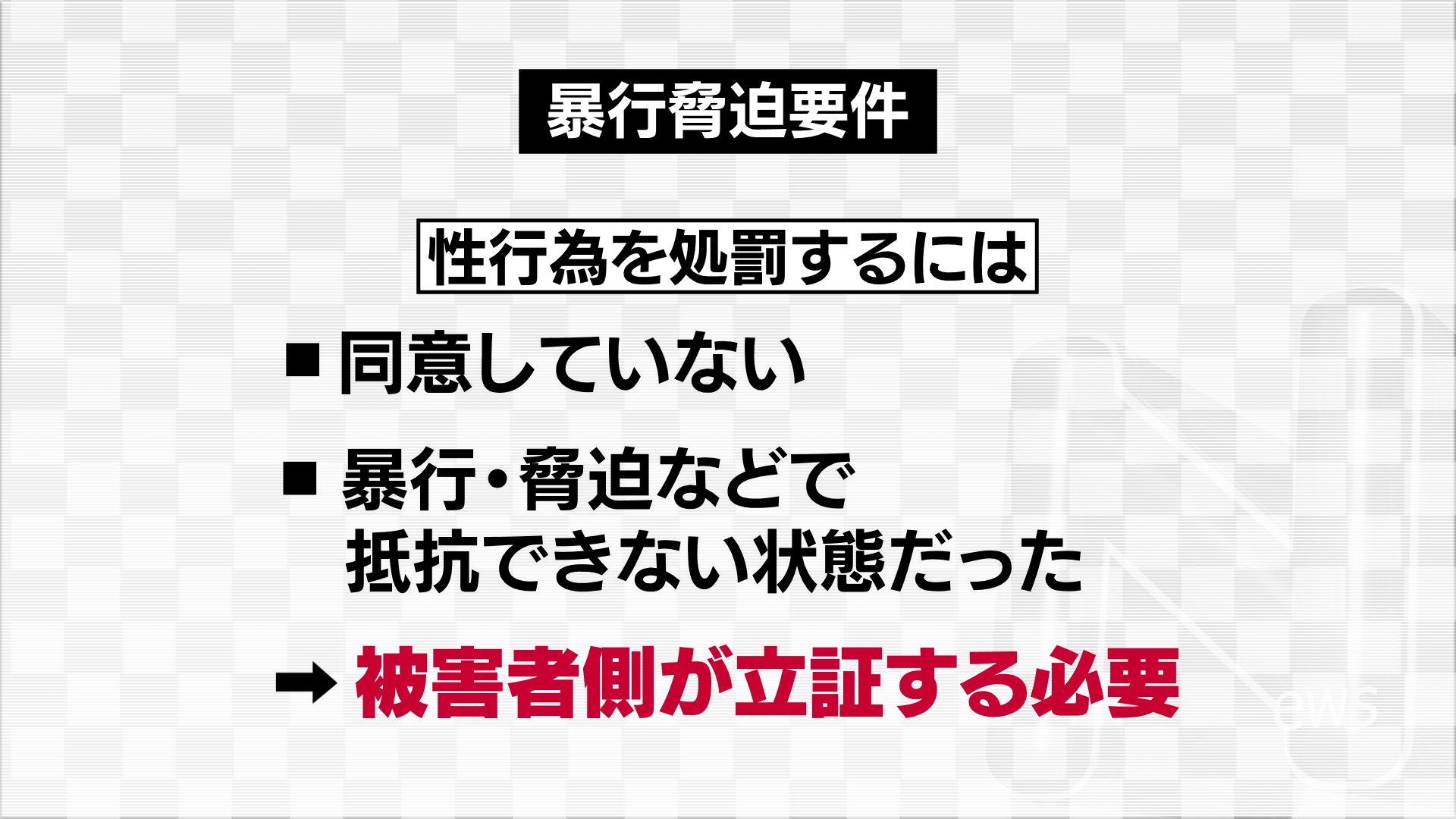

キーワードとなるのが裁判における「暴行脅迫要件」です。

これは、性行為を犯罪として処罰するには、

▼被害者が「同意していないこと」

▼暴行や脅迫などによって「抵抗できない状態だった」こと

この2点について被害者側が立証しならなくてはならない、という裁判のルールがあります。司法では「暴行脅迫要件」と呼びます。

ところが、明確な暴行がなくても目に見えない圧力や恐怖で体が動かない、抵抗できなかったという被害者は多いのです。

こうしたケースが、裁判では立証できずに無罪になってしまうというのです。

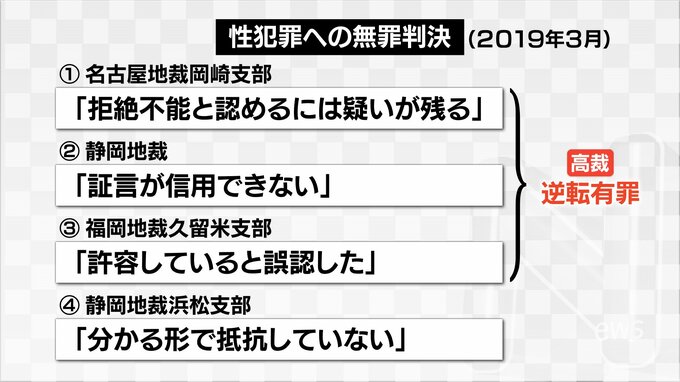

改めて先ほどの無罪判決の例を見ますと、ほとんどが高裁では逆転有罪となっています。

無罪判決が出された一審の裁判は裁判員裁判なので、民意とよばれるいわゆる“一般の感覚”を取り入れています。

今回の富山の件でも“そこに行って寝たんでしょ” というような、これまで培われてきた男性優位の社会通念が反映されやすい面があるかもしれません。

“一般の感覚”を取り入れるための裁判員制度であるがゆえに、無意識にひろがっている“男性優位の常識が前提となっている”という問題提起です。

こうした状況のなかで、被害者団体などからは暴行や脅迫がなくても、「同意のない性的行為」を適切に処罰できるよう法改正を求める声が上がっています。

被害者を増やさないために、また事件後の二次的な被害を与えないためにも実情に合った法改正が必要ではないでしょうか。