1966年だけでなく…

丙午にまつわる迷信や社会的影響について、著書「ひのえうま 江戸から令和の迷信と日本社会」を執筆し、自身も丙午生まれだという、大阪大学人間科学研究科の吉川徹教授に聞きました。

大阪大学人間科学研究科 吉川徹教授

「(当時の)日本社会では中絶や堕胎を避けて、子どもの出生間隔を空けて、子どもの数も減らしましょう、というような公衆衛生の運動が起こっていた。これを一般には『明るい家族計画』と呼んでいた。それが丙午ブームをきっかけとして、子どもを産むのを1年間控えた」

さらに、迷信による出生数の変化は1966年の1年間だけではないと指摘します。

大阪大学人間科学研究科 吉川徹教授

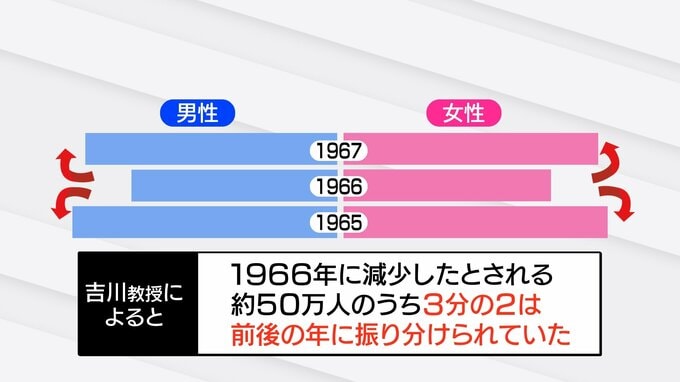

「前の年の赤ちゃんの数がすごく増えている。そして、翌年の赤ちゃんの数はものすごく増えている。実は山・谷・山の出生の変化が起こっているんですね」

吉川教授によりますと、1966年に減少したとされる約50万人のうち3分の2は前後の年に振り分けられていたというのです。

また、1966年は、新生児における第一子比率が史上最高。このことから、すでに1人子どものいる親たちが、2人目以降の生まれる時期を調整したのではないかと推測しています。

大阪大学人間科学研究科 吉川徹教授

「社会から圧力をかけられて、泣く泣く子どもを産むことを諦めたというふうに言われがちだが、(昭和の丙午は)そういうストーリーではなく、冷静に考えて、今の人たちが考えているような、望ましい子どもの間隔のあけ方や数の調整を、この年やってみよう、丙午というきっかけがあるからちょうどいい、というようなことになったと」