富山県では用水路の死亡事故が後を絶たず、過去10年の死者は200人に上っています。県が対策を取っているのになぜ死亡事故が減らないのか。現場を取材しました。

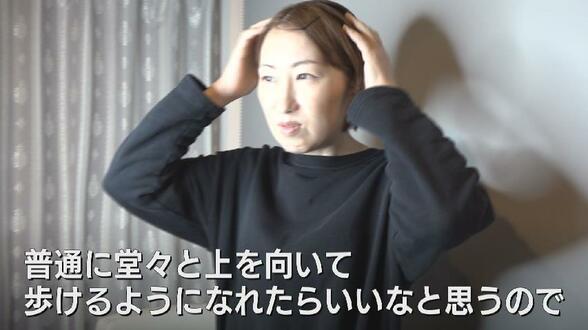

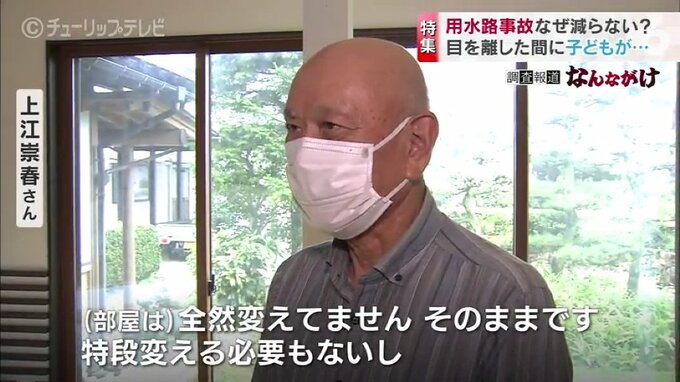

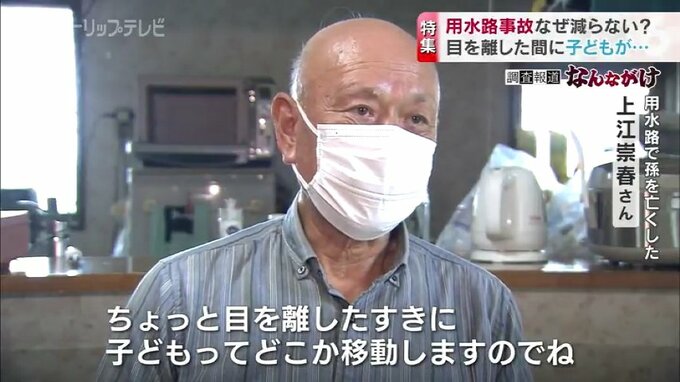

孫を亡くした上江崇春さん:

「遊んでいたボールの残骸です。ボールを触るのが好きだったからね」

孫が遊んでいた部屋。当時のまま残されています。

「もう全然(部屋は)変えていません。そのままです。特段変える必要もないし」

13年前、4歳で亡くなった孫の凛太郎ちゃん。

孫を亡くした上江崇春さん:

「やっぱり元気な時の姿、いわゆるここで遊んでいた時の状況だとか外で水遊びしていた時の状況だとか、楽しい思い出というのが思い出されますね」

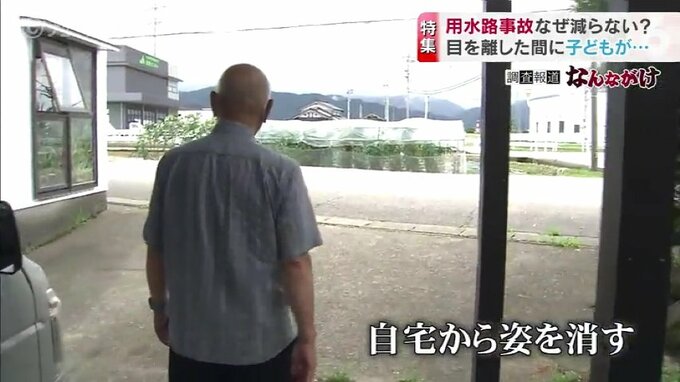

当時、凛太郎ちゃんは祖父の上江崇春さんと一緒に砺波市の家に住んでいました。しかしある日、両親が目を離したすきに自宅から姿を消したのです。30分後、凛太郎ちゃんは自宅から1.8キロ下流の用水路で遺体で見つかりました。

孫を亡くした上江崇春さん:

「この川に落ちたんですよね。小さい子だから結局水遊びが好きだった子なもんだから。きっと水に触れようとした感じはあると思うのだけど…」

用水路で孫を失うという、消えることのない悲しみ。2か月前、上江さんは再び衝撃を受けました。

孫を亡くした上江崇春さん:

「この間の高岡の悲しい事故もありましたけども、ちょっと目を離したすきに子どもってどこか移動しますのでね。やっぱり頭の隅から離れませんのでね。すぐに思い起こしますよ。こんな状況だったのかなって思ってね」

ことし8月、高岡市で2歳の男の子が行方不明になった事故。男の子は母親が目を離した5分ほどの間に外に出てしまい、15日後、海で遺体で見つかりました。用水路に転落した可能性が高いとみられています。

孫を亡くした上江崇春さん:

「(高岡の事故を)ああいうのを思うと残念だなって。一回落ちてしまうと助からないですよ、なかなか」

富山県内では用水路の死亡事故が後を絶ちません。富山は耕作地に占める水田の割合が95.3パーセントで全国1位。農業用水路の総延長は東京からニューヨークの距離に当たる1万2110キロと推計されています。

富山県内で農業用水路の事故が多いのはなぜか?

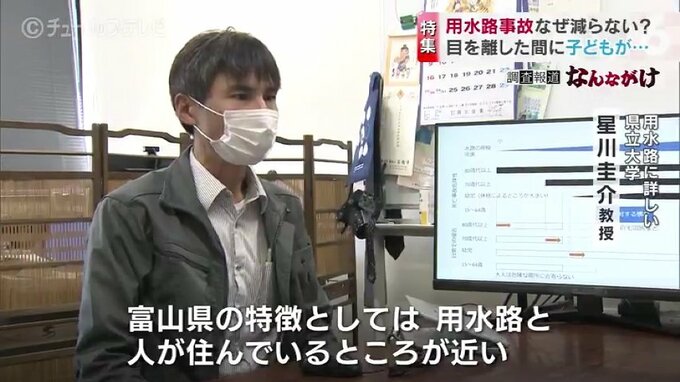

用水路事故に詳しい

富山県立大学 星川圭介 教授:

「富山県の特徴としては用水路と人が住んでいる場所が近いというところがあると思います。さらにそういうふうにバラバラと人が住んでたりするとふたをかけたり暗きょ化しないと、ということで落ちる形態の用水路が近くにあるということ。それが1番の大きな原因かなと。事故が多い原因です」

県内の用水路では過去10年間で200人が亡くなっています。2013年度の27人をピークにいったん減少しましたが、2年前からふたたび増加傾向にあります。

富山県は2019年に転落事故防止に向けた指針を策定。危険が高いと判断した用水路に柵を設置するなど2年間で34キロあまりを整備してきましたが、事故は減っていないのが現状です。

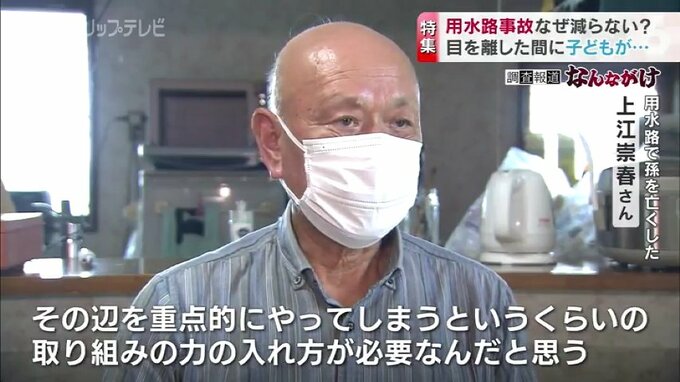

孫を亡くした上江崇春さん:

「(事故は)どこででも起きます。だからそういうような所でも人がまったく通らないところとか、車でしか通らないところは急がなくてもいいのでやっぱり歩く人たち、子どもが学校に行くとき歩くようなところっていうのは限られてますので、そこらは重点的にやってしまうというくらいの取り組みの力の入れ方が必要なんだろうと。もう一歩もニ歩も進めていただかないと事故は減っていかない」

相次ぐ転落事故の中でも、対策が難しい用水路があります。

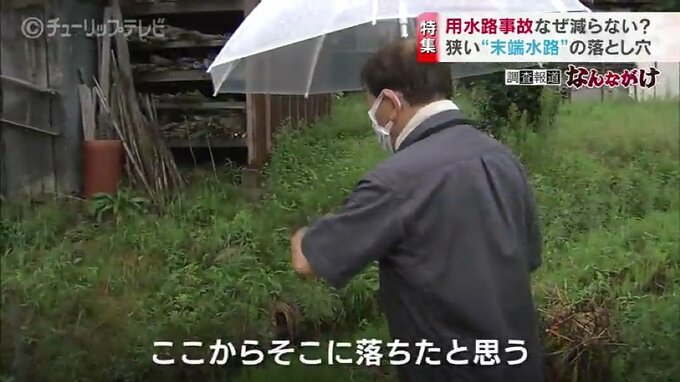

父親を亡くした細川哲さん:

「元気な人やったからね。こんな元気な人が死んで。100歳まで生きると思ってた人が川の中に落ちて死んで本当にかわいそうやったな」

南砺市の細川哲さん。6年前、95歳の父・光一さんが用水路で亡くなりました。

父親を亡くした細川哲さん:

「ここからそこに落ちたんやと思う。幅60センチぐらいでしょ、深さ30センチぐらいで。え、こんなところでどうして死ぬ?」