■ライスレジン製造の現場は「せんべい」のような香りが…

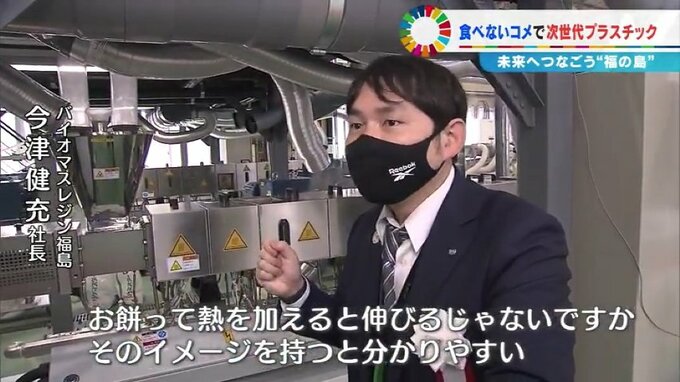

バイオマスレジン福島・今津社長「お餅って熱を加えると伸びるじゃないですか。そのイメージを持っていただくとわかりやすいと思うんですが、樹脂と混ぜたお米を炊いて、柔らかくして伸ばします」

熱を加えると柔らかくなり伸びるというコメの性質を活かし、およそ150℃の熱を加えながら樹脂と混ぜ合わせていきます。

今津社長「柔らかくしてのばしたものが、こういう形でパスタ状になってでてきます」

そして水と風を当てながら冷やし固めます。

今津社長「パスタ状のライスレジンをこちらのほうで細断していきます。そして細断した結果、こういうような感じで細かくなって出てくる」

記者「お米が原料ということで、炊き立てのご飯というか、おせんべいみたいな匂いがしますね」

今津社長「プラスチック工場とは思えないような、お米を炊いたせんべい工場みたいな匂いがする」

現在、ライスレジンを使った製品はおよそ800点に上っています。

食器をはじめ、子ども用のおもちゃ、クッション材に至るまで様々な形状に加工することができるといいます。

今津社長「こういった袋状の薄さでも十分対応が可能ですので、加工性というのは普通のプラスチックと変わらないものがございます。通常のものと変わらないくらいの耐久性を維持しながら、最終製品にすることができます」

プラスチック同様に水にも強く、熱処理をしているためカビが生えることはありません。

一方、課題もあります。

今津社長「見ていただいた通り、お米が混ざっているので、ナチュラルな色で色がついてしまうんですね、なのでクリアな商品というのが作れなくて」

それでも新たなプラスチックとして注目されるライスレジン。

その効果は、二酸化炭素の排出を抑えるだけではありません。

原料となるコメの一部は、「資源米」と呼ばれる“食べないコメ”を使っています。

通常の「食用米」と違い、資源米は、味よりも収穫量を増やすことに重点をおいて作られるコメです。

資源米は、食用米に比べ手間やコストがかからず、新規参入もしやすいことから、原発事故後、増え続ける耕作放棄地の活用につながると期待されています。

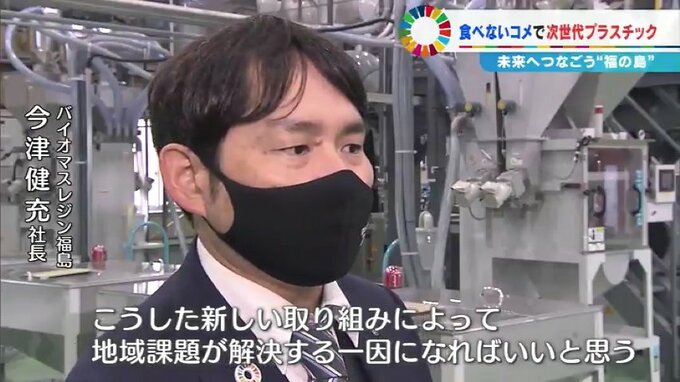

今津社長「(震災後)人口の流出の問題、雇用の確保の問題、作付けができなくなってしまい休耕田が増えているといった問題、様々な地域課題を抱えています。こういった新しい取り組みをすることによって地域課題が解決する一因になればいいなと思います」

こちらのライスレジンは、コメを最大70%まで配合することが可能で、コメの割合が高ければ高いほど二酸化炭素の排出を抑えことができるということです。