きっかけは廃藩置県だった

宮城県の北東部に位置する登米市登米町(とめし・とよままち)。かつて城下町として北上川の水運で栄え、明治初期には、水沢県庁も置かれるなど、『みやぎの明治村』と呼ばれています。

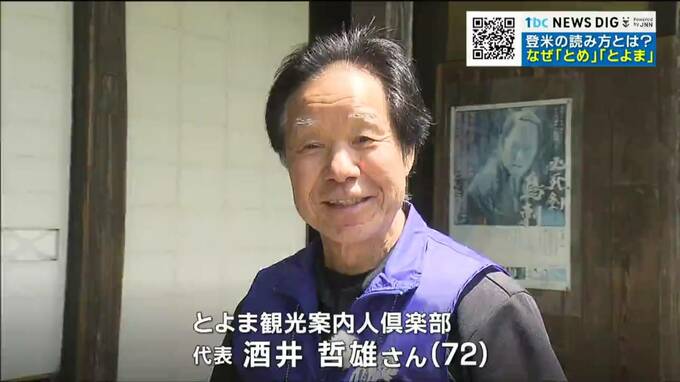

地元に住む酒井哲雄さんです。郷土の歴史に詳しく地元で観光ガイドを務めている酒井さんは、『とめ』と『とよま』の2通りの読み方は、明治時代までさかのぼるといいます。

とよま観光案内人倶楽部代表 酒井哲雄さん(72):

「明治時代になり廃藩置県の制度が行われ、このまちに県庁が置かれた。藩主たちがこの東北の地にやってくるが、東北の地理に明るくない。それでずっとこの地域で『とよま』と呼んできたのに『登米』と書いて『とよま』とは読めないということで、明治以降『とめ』と『とよま』の2つの呼び方が誕生した」

その結果、この地を「登米(とめ)郡登米町(とよままち)」と呼ぶようになりました。