「トイオマイ」説や「遠山村」説、諸説ありました

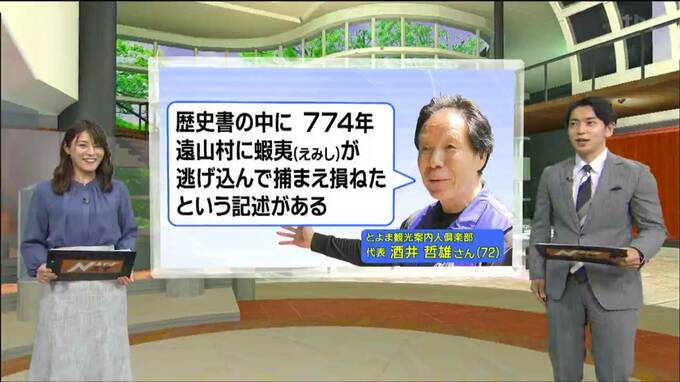

とよま観光案内人倶楽部代表 酒井哲雄さん:

「『トイオマイ』というのが語源の説がある。『トイオマイ』とはアイヌ語で食べられる土の出るところ。いまでいう石灰岩が産出できる場所の意味で『トイオマイ』がいまの『とよま』になったと言われている」

さらに、酒井さんは「歴史書のなかに、774年、遠山村(とおやま)に蝦夷が逃げ込んで捕まえ損ねたという記述があり、その『遠山(とおやま)』が『とよま』の語源になったとも言われていると話します。

地名の由来には様々な語源があって奥が深いこと気づかされます。

読み方のおさらいです。こちら『宮城県登米高校』は、県立なので、『とめ』高校そして、こちらは『登米警察署』、これも宮城県警ということなので、『とめ』警察署。いずれも登米町(とよままち)ありますが、県の施設なので『とめ』と読みます。

一方、こちらは『旧登米高等尋常小学校』、旧『とよま』高等尋常小学校となります。そして『登米公民館』、もともと町の施設なので『とよま』公民館。いずれも合併前から町が管理している施設なので、読み方は『とよま』となります。

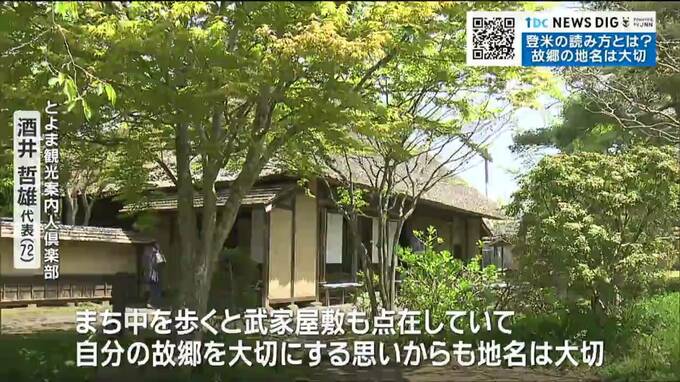

このように、同じ漢字で2通りの読み方をする自治体は全国でも珍しいということで、酒井さんは生まれ育った故郷をこれからも大事にして行きたいと話します。

とよま観光案内人倶楽部代表 酒井哲雄さん(72):

「東北一の大河、北上川もすごくきれいな場所で、まち中を歩くと武家屋敷も点在していて、自分の故郷を大切にするという思いで地名は大切」

藩政時代の武家屋敷など歴史的建造物が多く残る『みやぎの明治村』登米市(とめし)登米町(とよままち)を訪ねて見てはいかがでしょうか。