今週、私たちが注目したワードはこちら!「高校」「野球」「体罰」沼津市の飛龍高校で明らかになった不祥事に関心が集まりました。この問題は野球部の監督やコーチなどが部員に暴力をふるったほか、差別的な発言をしたものです。さらに会計責任者の教諭による部費の私的流用も明らかになりました。

SNSの反応です。「未だにやっているのはダメ。ましてやごまかすのは論外」「真の指導力がないと結局、力による威圧しかないのでしょうか」「体罰してまで強いチームを作らなくでいいですよ」

野球の強豪愛媛の済美高校や熊本の秀岳館高校サッカー部でも体罰が明らかになり、指導者を見る目も厳しくなっていますね。

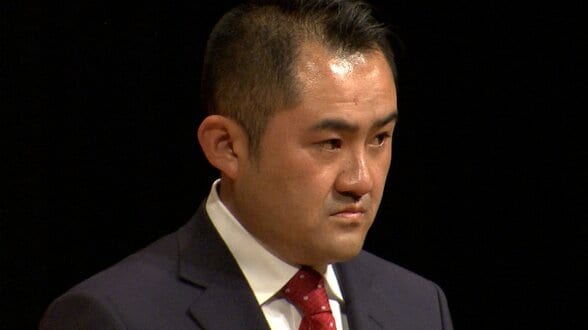

では、なぜ指導者の体罰はなくならないのか。その心理についても専門家に話を聞きました。

静岡産業大学の中西健一郎教授は、体罰をする指導者の心情について、自身の競技者時代の経験から体罰を肯定してしまっている場合と、感情のコントロールが効かなくなってしまっている場合の主に2つが挙げられると指摘します。

<静岡産業大学 スポーツ科学部 中西健一郎教授>「自分が競技者だった時、体罰があった中で競技生活をして、自分はそれでたまたま成功していた場合、自分が指導者になった時にまた体罰をするということがある。もう一つが過酷な労働条件の中で良好なメンタルヘルスが保たれていない、ストレスが溜まっていて、それが爆発してしまうということが無視できない」

また、中西教授らが大学生およそ70人を対象に行った調査では、体罰を受けた経験があると答えた人は、男性が51%だったのに対し、女性は75%と多くなりました。中西教授は、女性の方が指導者の言動を受け入れる姿勢が強いため、厳しい指導になりがちではないかと話します。

<静岡産業大学 中西健一郎教授>「指導者が右といったら右、左といったら左に行く傾向が強いのは女子生徒。男子生徒の場合は、自分の意志があって、それだけじゃ物足りないというのがあるというのは、いろいろな指導者から聞いて、そういうところが指導にも反映されたのではないか」

そして、体罰をなくすためには、指導者に対し、過度な成果を求めないことやストレスケアにあたることなど、周りがサポートすることも大切と語ります。

<静岡産業大学 中西健一郎教授>「体罰の問題が起きて、指導者だけの責任としてしまうと根本的な解決にはならないので、全体の中でどういう問題があるかを深く分析して、解決することが何より大事」

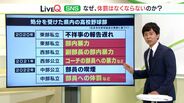

今回、飛龍高校で起きた体罰ですが、これは氷山の一角に過ぎません。こちらは過去3年間で不祥事で処分を受けた県内の高校野球部の一覧です。このうち、部内での暴力が理由になったのは実に4校。中には甲子園出場経験校も含まれています。中西教授は「体罰は生徒に痛みと苦しみしか残さないので良いことは全くない」とも語っています。体罰を個人のせいにするのではなく、なくすための方法をみんなで考える姿勢、大切にしたいと思います。

全国のトップニュース

【速報】高市総理がトランプ大統領と電話会談 今春の高市総理の訪米に向け具体的調整で一致

2年目迎える高市政権の展望 今年は「結果」を求められる1年に…経済対策、外国人政策などへの「期待感」を実感へ【記者解説】

東京で初雪を観測 さいたま市5センチ・東京都心1センチの積雪 交通障害に注意呼びかけ

【情報更新】山陽道(広島岩国道路)の上り坂で複数台がスタックし道塞ぐ 大雪の影響 山陽道上り熊毛IC―廿日市ICが通行止め 県道でも複数台立ち往生

上皇ご夫妻の元気な姿も 皇居「新年一般参賀」悠仁さまが初めて出席 6万人以上が訪れる「最高の1年がスタート」

アパートで女性(31)が血を流して倒れ死亡 警察は殺人事件として捜査本部設置 首に刺し傷、頭に多数の打撲あと 複数の凶器が使われた可能性も 水戸市

空き家から81歳女性遺体 死因は手や指で首を圧迫されたことによる窒息死 窃盗容疑で逮捕の知人男を捜査へ 群馬・富岡市

中国軍の軍事演習をアメリカなどが非難 「外部からの干渉は許されない」中国国防省は反発