「疾病」と「病い」と「病気」を区別

野路:健康とは何かを、それぞれの立場で話していただきました。磯野さん、人類学者からみた「病気」とは、一般的な概念とはまた異なりますか?

磯野:面倒くさい話ばかりして申し訳ないのですが、これまた「病気」とは何かと一言で言うのはかなり難しいです。高血圧と診断される数値が時代によって変わるように、病気の定義はいつも同じというわけではありません。医学的には何の異常もみられないのに具合が悪いという方もいますよね。では、医学的に異常がなければ病気ではないのかというと、非常に難しいところなんです。

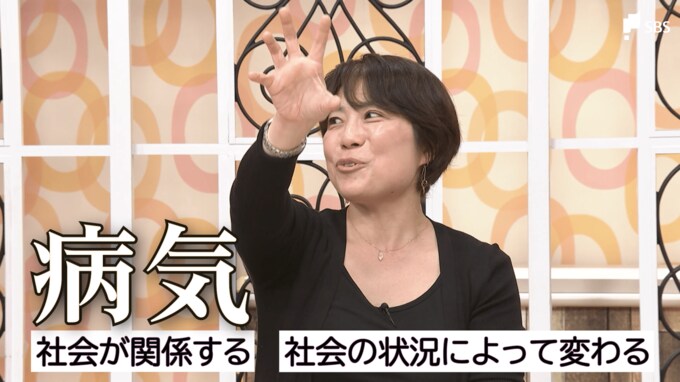

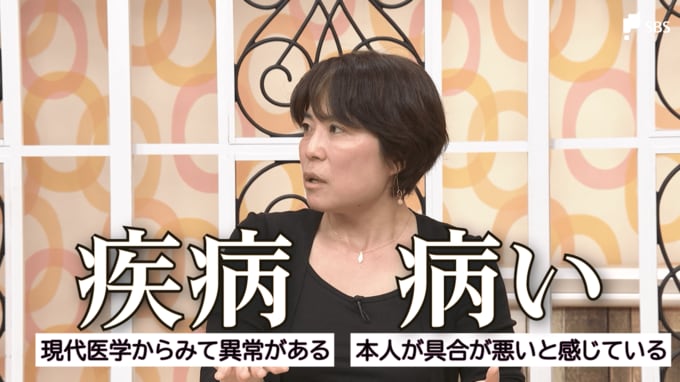

医療人類学では一般的に、「病気」を「疾病」と「病い」に分けて考えます。「現代医学」からみた時に、リスクや異常がみられる状態を「疾病」と呼びます。医学的には異常がないのに調子が悪いと本人が感じている状態を「病い」と呼びます。「病い」とはどちらかというと、本人の感じ方をよりどころとします。医療人類学ではこのように、「疾病」と「病い」を区別しながら研究を進めることが主流となっています。

そして、医療人類学でいう「病気」とは、「疾病」と「病い」に「社会」が関係してくることなんです。例えば、私がなんだかものすごく具合が悪いとします。「私、本当に調子が悪いんです」といっても、周りから「いや、平気だよ。気のせいだよ」といわれたら、私の所属する社会では、私が感じている体調不良は「病気」とは認められないということになります。

一方で、「私、全然元気だよ」といっても、「いやいや、あなたの状態はすごくまずい。その精神状態は病気だよ」といわれたら、私は社会で「病気」と捉えられているということになります。何が「病気」とされるかは、実は社会の状況に応じて変化する。なので医療人類学では、「病気かどうかは社会が決める」と考えます。