古畑キャスター:

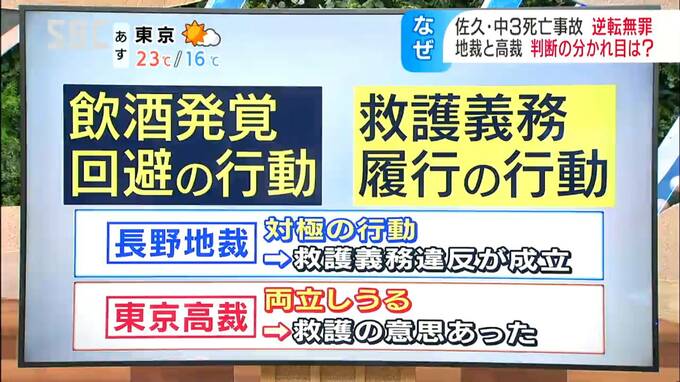

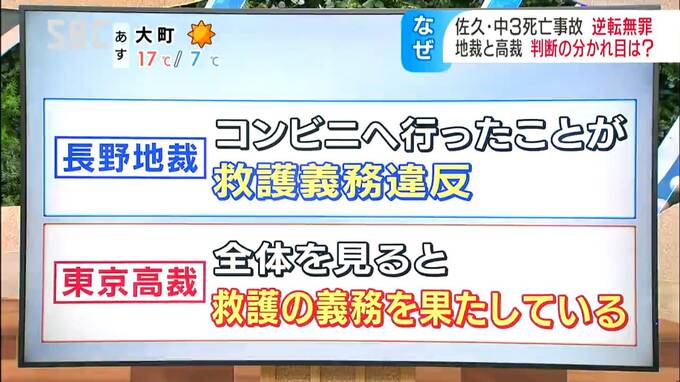

長野地裁の一審判決となぜ、判断が分かれたのでしょうか?

宮下デスク:

長野地裁は、飲酒の発覚を免れようとするのと救護義務を果たそうとするのは対極の行動で、飲酒の発覚を免れようとする行動を優先させたことで、救護義務達反の罪が成立すると判断しました。

一方、東京高裁は、2つの意思は両立しうるもので、総合的に判断すれば男性が救護義務の意思を失ったとは認められないと指摘。

飲酒の発覚を免れようとする行動の評価に重きを置きすぎて、誤って法令適用をした判決だとしました。

この判断の違いについて専門家に聞きました。

北海道大学大学院 松尾誠紀教授:

「救護義務というのは、事故を起こした後に被害者の状態に応じて、場合によっては救急隊員に被害者を引き渡すところまで継続的に課されている義務だと思います。長い時間で課されている義務の中で義務の履行と言える行為があったということが判断のポイント」

「一部義務の履行と相入れない部分があったとしても全体として救護しなかったと評価するのがその判断をするのが難しかった」

「不作為犯といいますけど、救護義務違反のような場合に義務を履行しなかった救護をしなかったということを認めていくことは判断は難しいのだと思います」

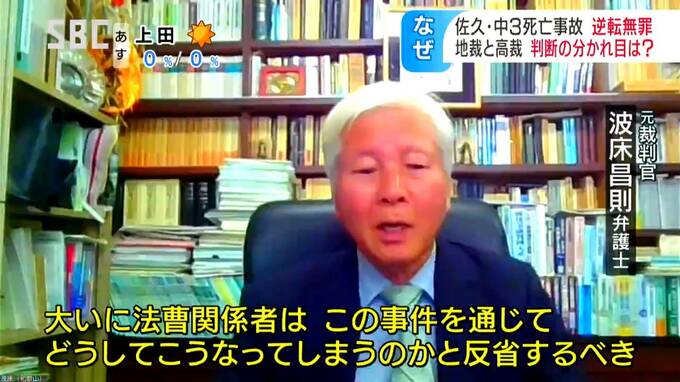

元裁判官・波床弁護士:

「全体を見た時にコンビニへ行った時点では酒に酔ったことを隠したという評価は可能だと思いますけど、だからといって意思を失ったとは言えないという判断をしている」

「この事件の処理の在り方が最初から少しいびつになっていたから最終的にこのような結論になってしまったと思っている」

「一括処理をすれば裁判所は実刑という判断をするのは大いにありえた」

「道路交通法違反の義務違反行為について何年もかかってやっと起訴をする。このような事態は、大いに法曹関係者はこの事件を通じてどうしてこうなってしまうのかということを反省するべき」

古畑キャスター:

つまり一審はコンビニへ行ったことだけを捉えて救護義務違反にあたると判断し、高裁は事故後全体の行動を見ると義務を果たしているとして、救護義務違反には当たらないと判断したということですね。

宮下デスク:

検察は11日に東京高裁の判決を不服として最高裁判所へ上告しました。

このあとの最高裁の判断が注目されます。