長野県中野市で男女4人が殺害された事件で、殺人の疑いで逮捕された青木政憲容疑者に対し、刑事責任を問えるかを判断する鑑定留置が近く行われる見通しです。鑑定留置とはどのような手続きなのか、元検察官の飽津史隆(あくつ・ふみたか)弁護士に聞きました。

鑑定の目的: 「責任能力があるかないかということを判断するための手続きになります。検察官がする責任能力の有無の判断に当たって、参考になる事情を精神科医に判断していただくという手続きになります」

起訴の前に捜査機関が裁判官に請求することができる「鑑定留置」。

どのような検査を、どのくらい時間をかけて、行うのでしょうか。

鑑定の中身: 「様々な心理テストであるとか、例えば脳のCTを撮ったりですとか様々な手続きを行います。あと当然、精神科の問診というのもあります」

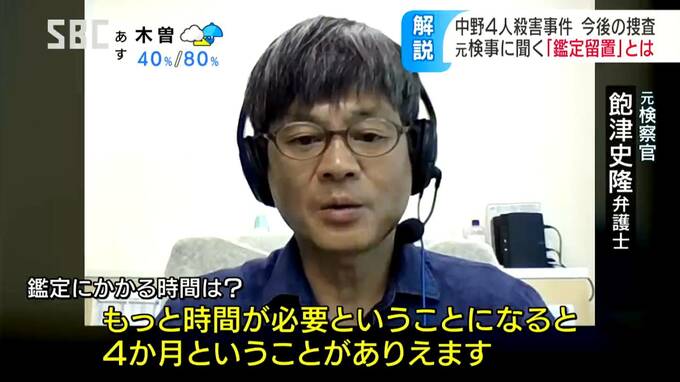

鑑定の時間: 「通常の事件ですと、おおむね3ヶ月を設定しています。3ヶ月では収まりきらない例えば聞く事情が多くて関係者が多いということで、もっと時間が必要だということになると、4か月ということがあり得ます」

おおむね3か月かけて行う鑑定留置の結論は、

・是非や善悪を判断する能力が欠けている「心神喪失」。

・善悪を判断する能力が著しく低く、判断能力が劣る「心神耗弱(こうじゃく)」。

・「完全責任能力あり」の3つに分かれます。

元検察官 飽津史隆弁護士: 「責任能力がないということになると心神喪失ということになりますけれども、こうなると基本的には刑事責任を問えないということになります」 「心神耗弱の場合、すなわち、判断能力について著しく減退しているような場合、これについては、刑を下げなければいけないという規定になっている」

「完全責任能力がある」と判断されれば、通常通り裁判が行われ、罪の有無や刑の重さが決まります。

飽津弁護士は、青木容疑者が起訴された場合、裁判で被告側がもう一度鑑定を求めることもあり得ると指摘。

そうなった場合、「相当裁判が長期化する可能性がある」としています。