養蚕が盛んだった佐久地域では、機織りは女性の仕事の一つとして、生活に溶け込んでいました。

その歴史は江戸時代末期から昭和初期までおよそ80年にわたって続いたといいます。

研究会の会長を務める岩崎泰治(いわさき・たいじ)さんは、かつて呉服屋を営み、15年ほど前から佐久地域に残る「うち織」を研究しています。

(岩崎泰治さん)「自分の娘のために、父ちゃん子どものために、自分で糸を作って自分で染めて自分で織る。みんな少しずつ違う着物ができるといううち織を、佐久地域の文化として大切に残していきたい」

この日は、佐久穂町の70代の女性も参加。

100年ほど前に祖母や母が織った着物をリメイクして大切に着ていて「地味なので『座布団のカバーにもならない』なんて妹たちは言っていたけど、今の年齢で私が着るにはいいかなと思います」と話します。

「うち織」には、確かな技術と、織った人それぞれの想いが詰まっています。

岩崎さんは10年ほど前から機織り教室を開き、地元の女性などに魅力を伝えています。

機織りは数百本の細い糸を通す作業から。

準備に9割、織るのは1割といわれるほど準備が大変で、数人がかりで作業します。

(機織りを体験した人)「あ~具合悪くなりそう」

1枚の着物を作るために織られた生地は1反=12メートル以上。

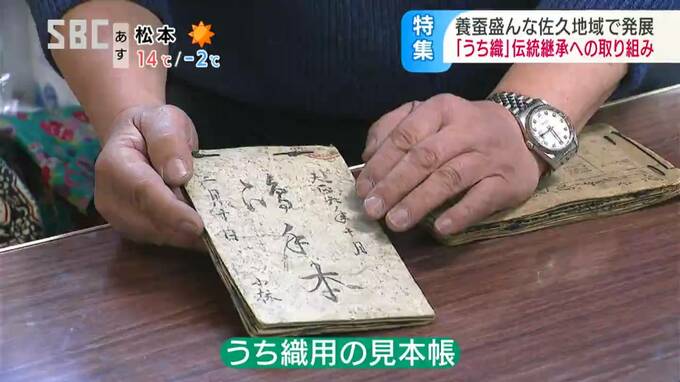

岩崎さんが「うち織」の魅力に引き込まれたきっかけは「うち織」用の見本帳です。

(岩崎さん)「本当に細かい絣(かすり)なんです。こんなに細い糸で、これだけのものを普通のお母さんたちが織っていたというのは非常に驚きをもって見ています。地域の宝、日本の宝といっても過言ではないと思っています。お母さんたちの誇りみたいなものも伝わってくるような気がします」

研究会では文化財の登録に向け、家庭に残る機(はた)の収集やうち織りの証言を集める活動を始めました。

この日訪れたのは、かつて養蚕を営んでいた御代田町の民家。

80歳の土屋富寿子(つちや・ふじこ)さんが取り出したのは、染めずに残っていた真っ白なうち織りです。

日にかざすと透き通るほどのきれいな生地ですが、よく見ると、ところどころに凹凸(おうとつ)があります。

「玉繭などから糸をとるので節が出てくる。これだけのきれいな糸をとるのは本当に大変なこと」

生糸は当時の日本の主力輸出品で大正時代には総輸出の3割を担うなど、高価で貴重な物でした。

そのため、「うち織」では形が崩れて売り物にならない、すぐに切れてしまいそうな繭を使って糸をつむぎ、家族のために思いを込めて作られたのです。

この生地は富寿子さんの姑(しゅうと)が自分のために織ってくれたもの。

記憶がよみがえります。

(富寿子さん)「いいお義母さんでした。自分の娘みたいにしてくれて。いつ思い出しても涙が出てくるね」