長野市では各地で秋祭りが行われ夜空を花火が彩っています。江戸時代から続くという妻科(つましな)神社の祭り。担い手が減る中、住民たちが伝統をつないでいます。

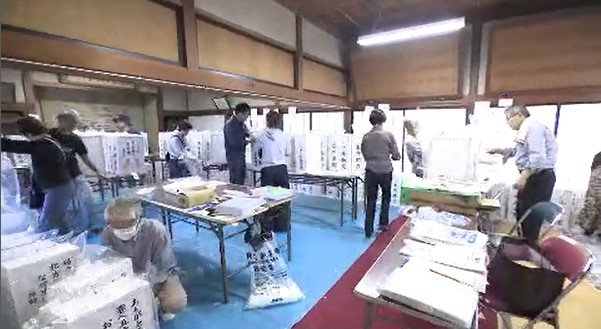

長野県庁近くにある妻科(つましな)神社。県内で最も古い諏訪大社の分社の一つとして知られています。3日後に控える秋祭りに向けて住民たちが準備を進めていました。

16の町が参加する伝統の祭りは神様に豊作を報告し、感謝を伝えるもので、江戸時代から続くといいます。

率先して作業を進める祭りの役員の竹内三男(たけうち・みつお)さん。

30年以上、祭りに携わっていて、今はみこしの担当を務めています。

妻科神社のように市街地の近くも時代とともに、祭りの担い手が少なくなっているといいます。

竹内三男さん:「役員になって出てきてくれる人は高齢化もいいところでね」

役員の高齢化のほか、みこしの担ぎ手の不足も課題です。およそ20年前は、各町から10基ほどが集まっていたといいますが、今年参加するのは2基。

竹内さんは、祭りが今後、存続できるのかさえも心配しています。

運ばれてきたのは各地区から集められた灯ろう。住民たちから寄せられた100以上の川柳が神社の周りに飾られました。中には社会的な出来事を題材にした作品も。

住民たちのユーモアが込められた17音が祭りを彩ります。

一番の見どころは、神社に仕掛ける「杜花火(もりはなび)」です。祭り本番の1日の昼間、準備は大詰めを迎えていました。

心配された雨も上がり神楽に続いて、大人たちのみこしが予定通り神社を出発します。

「わっしょい」

竹内さんの町のみこしも周辺を練り歩きます。

担ぎ手はおよそ30人。地域の人だけでは足りないため町の外の人や大学生なども参加し、一体となって声を張ります。

初めて参加した人:「初めて会ってもみんな声出していれば仲間って感じで」

竹内三男さん:「歳離れているけど、友達感覚で話しかけてくれるし、絆かな」

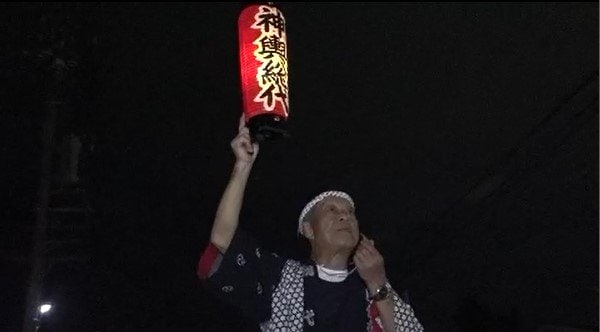

午後9時すぎ、みこしが神社に到着し、祭りはいよいよクライマックスを迎えます。

仕掛け花火が境内までの参道を明るく照らします。

訪れた人は:「こうやって地元の方と楽しく祭りができる。子どもたちもそういうのを体験できるのがすごくいいなと思って」

地区出身の人は:「子どものころから毎年必ず。人の数とかはやっぱり減ったかなと思います。みこしの数とか昔に比べれば少ないですけど、雰囲気はなんか思い出しますね」

竹内三男さん:「ありがたいですよね。担ぎに来てくれた人たちが周りの人に声をかけてもらって。その人たちも担いだ後に楽しかったと言ってもらえればそれが一番いいんじゃないですか」

地域に欠かせない伝統の祭り。住民たちの思いによって受け継がれていきます。