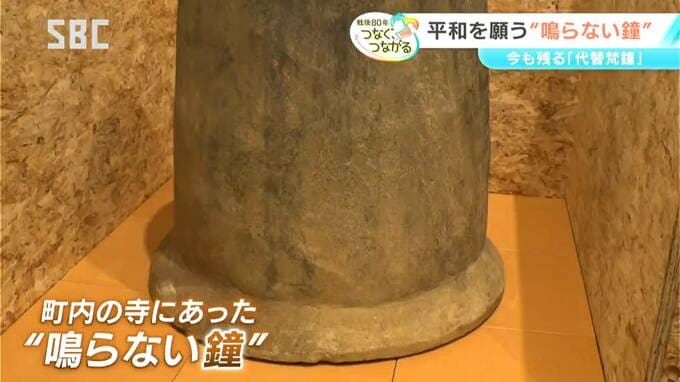

学芸員 小山丈夫さん:「梵鐘の形をしたコンクリートの塊になります」

町の歴史や文化を伝える施設に展示されている“鳴らない鐘”は、かつて町内の寺にありました。

学芸員 小山丈夫さん:「全くのコンクリートの塊ですので鐘の役目は果たさないです」

鳴らない鐘であってもそれは、住民から親しまれる地域のシンボルでした。

学芸員 小山丈夫さん:「(重さはどうなんですか?)はっきり量っていないのでわかりにくいんですけど、おそらく500キロ弱ほどあるのではないかなっていうふうに言われています。(鐘より重い?)同じぐらいだったんではないでしょうかね」

学芸員 小山丈夫さん:「ちょっと見ますと、こちらに『梵鐘供出』と書かれていますね。奥に昭和17年っていうふうに書いてあります。昭和17年に梵鐘が供出されたその時の日付を刻んでいるようですね」

戦争のため、鐘楼門の鐘を供出せざるを得なかった飯綱町の徳満寺(とくまんじ)。展示施設にあったコンクリートの鐘は、かつてここにありました。

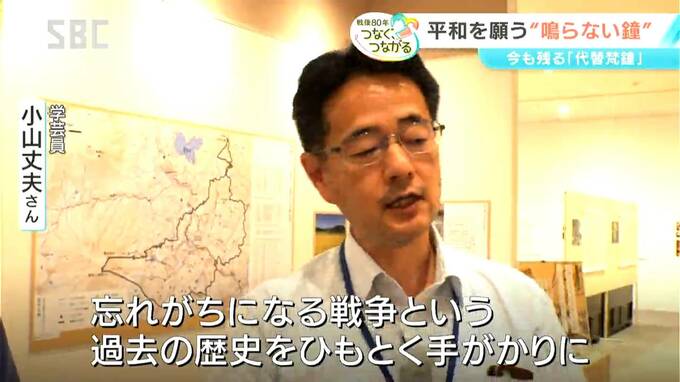

現在の鐘は終戦後、新たに吊り下げられたものです。

戦争の遺品として後世に伝えてほしいと役目を終えた代替梵鐘を町に寄贈しました。

学芸員 小山丈夫さん:「戦後長くなりましたし、この辺りは特に戦場になったとか、空襲を受けたとかそういう直接的な戦争の話っていうのは余りない地域です。忘れがちになる戦争、過去の歴史を紐解く手掛かりにこのコンクリートを忘れないでいただきたいそんな風に思っています」