国から指定されている「伝統的工芸品」には、長野県内では、飯山仏壇や松本家具、木曽漆器など7つが指定されていますが、今回紹介するのは「南木曽ろくろ細工」です。

木を知り、木と向き合い、木を生かす職人の技からは、地域の魅力発信につながる新たな展開も生まれています。

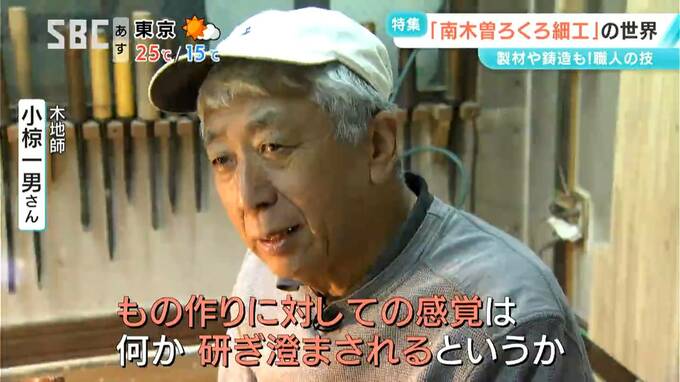

小椋一男(おぐら・かずお)さん・69歳。160年にわたり受け継がれる「南木曽ろくろ細工」の職人=木地師(きじし)です。

工房の中に響くのは、木を削る小気味いい音。神経を研ぎ澄ませ、かんなを握ります。

小椋一男さん:

「なかなか慣れても、平に挽くっていうのは難しいです」

木材をろくろで回しながらかんなで削り、形を作っていく「ろくろ細工」。そうしてつくられたお盆や皿、お椀などは、丈夫で木目の美しさが目を引きます。

小椋一男さん:

「刃の当て具合で全然削れ方が変わってくるので」

「南木曽ろくろ細工」はすべての作業を、1人の職人が一貫して手掛けるのが特徴。

それは、木を削ることだけにとどまりません。

壁にずらりと並んだかんなも、小椋さんが自ら作ったものです。

小椋一男さん:「鍛冶屋場というところがあって赤く熱して、叩いて伸ばして。平面を出す時に都合のいい『シャカ』っていうかんなとか、ちょっと細い溝を入れる時に使う小さ目の曲げの『つぼかんな』、それからけっこう大きな曲げのやつとか、手作りなので全部自分で自由自在に」

1分間におよそ4000回転する、ろくろ。かんなの刃先を繊細に木にあてることで、削り出された木くずは細く長くつながり、削られた表面は滑らかになります。

指先で表面の凹凸(おうとつ)を確認しながら、やすりをかけて仕上げます。

小椋一男さん:「一応3年ぐらいかけて、一通りのことを覚える。丸いものなら何でもできるぞというのには、10年ぐらいかかるんじゃないですかね」

小椋一男さん:「これが近所からみんな集まって来た木です。あの辺の松は枝が折れたりとかいろいろして道の脇だったのでもう処分しないといけないので、いただいてきました」

工房の外に積まれた丸太は、ろくろ細工に使う、原木です。

小椋一男さん:「昔はこれを作らなきゃいけないので、この木をいただこう(切ろう)っていう話ですけど、今は木が先に来て、これで何を作ろう、っていうふうにしています」

小椋さんが手に取ったのは、なんとチェーンソー!直径50センチ余りの栃の木を、切り分けていきます。

さらに…

小椋一男さん:「こことここに傷があるのでここで板を取り出して、あと広い板はここで取り出していく。こういう設計で行きたいと思います」

始めたのは、製材の作業。南木曽ろくろ細工では、これも、職人自ら行います。

木を切り出し、製材し、乾燥し、ようやく、ろくろ挽(び)きへ。

一連の作業を全て手掛けられるようになって、ようやく一人前の木地師(きじし)なのです。

小椋一男さん:「年を取ってくると体力が落ちるし、目も悪いとかいろいろ嫌なことばかり起きるんだけど、もの作りに対しての感覚というのは何か研ぎ澄まされるっていうか、昔できなかったことが60を超えてからできるとか、そういうところが面白いんじゃないですかね」

18歳でこの道に入り、木地師として半世紀。

小椋さんが大切にするのは、目の前の木と向き合い“木を生かすこと”です。

だからこそ、こんな作品も。

「ここにあるのが、使えなかった木を使って作り始めた花入れ=花器なんですよ。これ虫の食った穴の跡なんですよ。普通だったらもうこれ駄目だから、(燃料として)薪ストーブに入れるしかなかったんですけど、ちょっとこうやって花を入れてみたら、これが逆に」

円盤形に削った木に花を生ける、その名も「UFO花器(ゆーふぉーかき)」。

そして、壁に掛けることで木目を絵画のように楽しむ「満月花器」。

木を最大限生かす、小椋さんのアイデアから生まれた人気商品です。

小椋一男さん:「性格違う、重さ違う、色は違う。全部、唯一無二のもので。一つ作ると。それが、最大の魅力のような気もしますね」

そんな南木曽ろくろ細工の可能性を広げるため、小椋さんの新たな挑戦が始まっています。