松本市の小さな博物館が、アメリカの新聞を通して世界に紹介されました。

「時を守り続けている」日本でも珍しい博物館です。

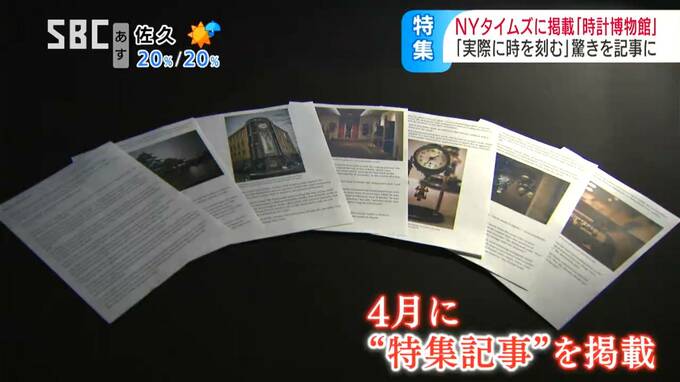

アメリカを代表する新聞「ニューヨーク・タイムズ」に4月、ある特集記事が掲載されました。

「この日本の博物館は実際に時を刻んでいる」

紙面と電子版に6枚の写真とともに紹介されたのは、松本市の中心部に建つ時計博物館です。

館内工事のため休館していた2月中旬、松田館長のもとに、ニューヨークタイムズの記者から「博物館を取材したい」という一通のメールが入りました。

松田佳子館長:

「大きなお話すぎてピンとこない部分もありまして、驚くと同時に大変うれしく思いました」

宝飾分野を担当しているという記者は、カメラマンと通訳を伴なって3月に来館。

展示内容を丁寧に取材すると、「この博物館の特徴は、多くの時計が実際に動いていることだ」と驚きとともに記事を掲載しました。

記者を惹き付けたのが博物館がこだわってきた「動態展示」です。

「ガチャガチャギーギー」

学芸員の小林駿(しゅん)さんの一日は、古い時計の調整から始まります。

ぜんまいを巻いたり分銅のついた鎖を引いたりして、一つひとつ時刻を合わせていきます。

学芸員 小林駿さん:

「巻き過ぎてしまうと、負荷がかかってしまうので、巻き過ぎないようにすることですね。動かして展示しているところが少ないので、その分やっぱ気をつけてますね。古い時計ってのもあるので」

時計博物館は、時計技術者で収集家でもあった諏訪市の本田親蔵(ほんだ・ちかぞう)(1896‐1985)が、松本市に寄贈したコレクションを展示する目的で2002年にオープンしました。

16世紀から20世紀に活躍した西洋の砂時計や機械式時計、江戸時代に日本で作られた和時計など800点余りの貴重な時計の中から、常時120点ほどを展示しています。

そのほとんどが今も時を刻んでいるのです。

学芸員 小林駿さん:

「時計に命を吹き込むみたいな意識でやらせていただいてます。どうしても便利な世の中になると、人間が機械に使われてるっていうような感覚があるんでけど、これは本当にまさしく人間が、時を刻んでいるような感覚があるかなと思います」

ニューヨーク・タイムズの記者の案内役を務めた小林さん。

記者がほかに興味を示したのが和時計が並ぶ部屋でした。