長野県内では、6月に川上村と御代田町で、既存の砂防堰堤やダムを利用した新たな水力発電所が竣工しました。

かつて田中康夫知事が、「脱ダム宣言」をした長野県。

時代とともにダムの目的も多様化しつつあります。

テープカット:

「皆さまどうぞ!」

6月6日、川上村で金峰山川(きんぽうざんがわ)発電所の竣工式が開かれました。

佐久地域では初めてとなる県営の水力発電所で、建設した県企業局と村の関係者など20人余りが完成を祝いました。

発電所が作られたのは、千曲川源流部の支流、金峰山川の阿知端下(あちばけ)砂防堰堤。

もともとは、土砂災害などを防ぐために建設された施設です。

北信発電管理事務所・佐藤英司(さとう・ひでし)所長:

「こちらが発電所の水を取っています阿知端下堰堤のダム湖になります。けっこうこれだけ水を貯めてたくわえている堰堤は、砂防堰堤の中ではなかなか珍しいということで、こういった貯まった水を発電に生かせないかなということで、計画がスタートしたと」

田中康夫知事(当時):

「日本の背骨に位置し、あまたの水源を擁する長野県においては、できうる限りコンクリートのダムを作るべきではない」

ダムと言えば思い出されるのが2001年に当時の田中康夫知事が出した「脱ダム」宣言。

自然環境への負荷や巨額の建設費、ゼネコン業者との癒着などが問題視され、公共事業見直しのきっかけになりました。

その一方で、突然の宣言は、ダム建設の必要性を訴える議員や住民も巻き込んで、大きな議論を巻き起こしました。

ダムをつくる目的には、洪水を防ぐための「治水」と、農業や工業、水道水や発電に使う「利水」があります。

こうしたダムの目的も、時代とともに変化しつつあります。

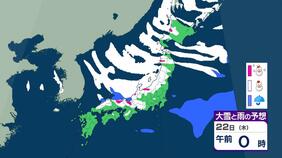

温暖化によって気温が1度上昇すると、7%増えるとされる空気中の水蒸気量。

2019年の台風19号災害をはじめ、水害や土砂災害は全国で甚大化していて、こうした気候変動を踏まえた対策が喫緊の課題になっています。

水害の発生を防ぎ、水をコントロールするための「治水」については、国は、ダムや堤防の強化だけでなく、ため池や水田の活用、土地利用の規制なども含めた総合的な「流域治水」へと方針を転換。

水の利権などが絡む「利水」用のダムでも、洪水を回避するための「事前放流」を求めるなど、治水のための機能を強化する運用を始めました。

また、時期を同じくして進められてきたのが、既存の治水用のダムなどを活用した水力発電の推進です。

県企業局・吉沢正(よしざわ・ただし)公営企業管理者:

「企業局では2050ゼロカーボンを目指して、県内で水力発電所の取り組みを進めています。県内の発電所これで25になりますけれど、引き続きゼロカーボンの取り組みに向けて、再生可能エネルギー、水力発電所の取り組みに拡充を図っていきたいと思っています」