熊本城の宇土櫓は400年以上の間 決して落ちることがなかった『不屈の櫓(やぐら)』と呼ばれています。その櫓が2023年、ついに解体されることになりました。その歴史と今の姿に迫ります。「生き残りの歴史」です。

7年前、熊本地震後の宇土櫓。大きな被害は出ていないように見えますが、実は…内壁が剥がれ落ち、床は傾いていました。内部の被害は甚大で、400年以上の間、落ちることがなかった不屈の櫓が、ついに解体されることになりました。

宇土櫓の歴史は、生き残りの歴史でした。

熊本地震では宇土櫓のシンボルともいえる続櫓(つづきやぐら)をはじめ、櫓内部も甚大な被害に遭いました。

熊本博物館学芸員 木山さん「(被災が)これから歴史の一つにも位置づけられると思いますが、これからのことも含めて考えてもらうきっかけになってほしいです」

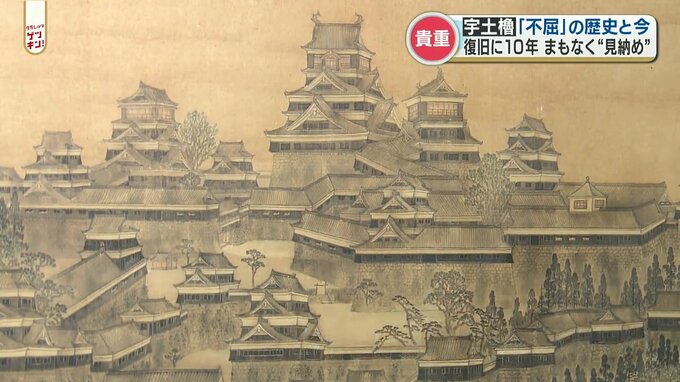

400年以上の歴史がある熊本城。かつては50近くの櫓があったと言われています。

江戸末期から明治初期に関しては、これだけ櫓がひしめいているような状況だったみたいです。当時は薩摩からの侵攻に備え守りのための櫓が必要でした。

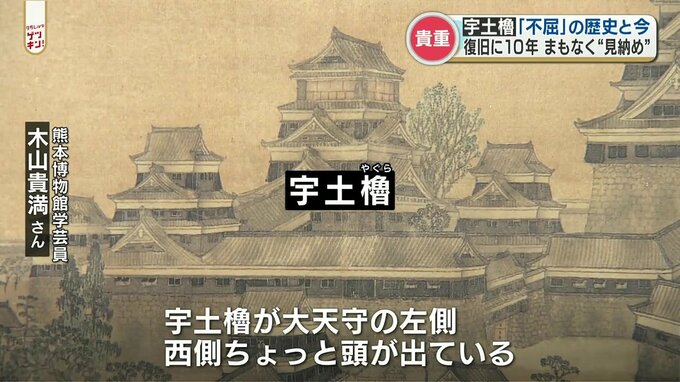

木山さん「一番高いのが大天守ですね。宇土櫓が大天守の西側にちょっと頭がでている」

守り重視の熊本城でしたが、西南戦争が終わった後には陸軍の拠点となり、不要となった40以上の櫓が解体されました。そんな中で物置倉庫として活用され、解体を免れたのが宇土櫓でした。その大きさが重宝されたとみられています。

それでも熊本地震による被害からは逃れることができず、ついに解体が始まります。

熊本城総合事務所 岩佐さん「素屋根(すやね)というものを作り、2023年の12月末くらいまでに素屋根で櫓を囲んでしまいます」

解体から復旧までの工期は約10年で、その間は素屋根で囲まれて櫓の全体を見ることができなくなります。

2023年の年末までには本格的に始まる解体工事。着工前の今、特別に近くでの撮影が許可されました。

記者「この距離まで来ると大きさが際立ちますね」

熊本城総合事務所 江渕さん「今シートで覆っていますけど、あそこは続櫓が繋がっていた部分になります」

遠くから見るとそれほど痛んでいるようには見えなかった櫓もいくつもの破損した場所が。

江渕さん「床の落ち込みが大きいところで30~40センチくらいありますので実際建ってますけど中の被害はそれだけ大きいということになります」

すでに壊れている木材などは捨てずに保存します。

江渕さん「極力元の部材を使って組み立てていく」

文化的価値を可能な限り保存するため、木材には全て番号を付けて再利用します。

ここでは、すでに解体工事の準備が進められていました。

江渕さん「こちらの方が素屋根の基礎になります」

コンクリートの土台部分が出来上がっていました。

江渕さん「最終的にこの5階櫓の方が隠れるような形の素屋根を組み上げていきます」

ただ、解体工事の10年間、全くその姿が見えなくなる訳ではありません。

江渕さん「素屋根は天守閣の方から作業が見える計画をしているのでそちらを見ていただきながら復旧の過程を楽しんでいただければと思います」

不屈の櫓と呼ばれた宇土櫓。その歴史に「解体」という過程が刻まれることになります。