「ベイブレード」に生きる江戸語

神戸:じゃ、超意外な奴、これはどうでしょう。ベイブレードの「ベイ」。

下田:え?ベイブレード?

神戸:ベイブレードってわかります、子供が遊ぶ……。

下田:ベーゴマみたいな?

神戸:そうそう、現代風のベーゴマですよね。アニメや映画にもなっているけども、その語源はもちろんベーゴマです。では、ベーゴマの「ベー」とはなんですか。

下田:…「米」じゃないんですか?

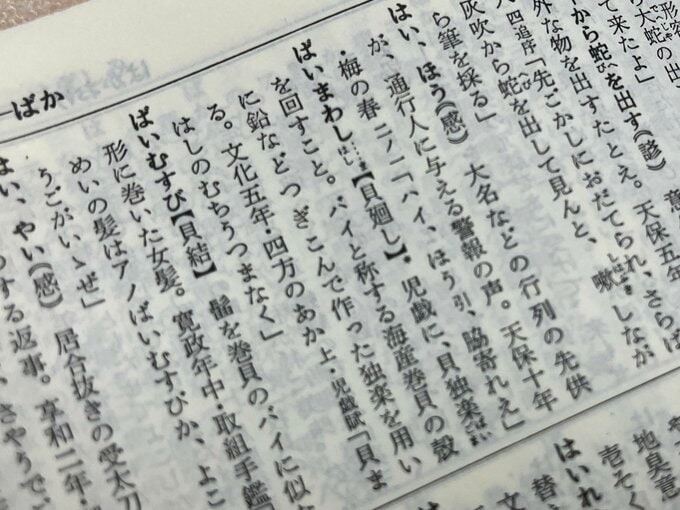

神戸:あ、それは全然違うな。「バイ」と呼ぶ貝があったんです。

下田:ああ、バイ貝。

神戸:バイ貝は巻貝じゃないですか。貝殻に鉛を詰め込んで、貝独楽(ばいごま)を回していたんです。「貝独楽」は江戸弁で「ベーゴマ」になっちゃうんですよ。

下田:すごーい!

神戸:「貝独楽」と書いて「ばいごま」と読んでいた。僕も子供の時にベーゴマをしていました。貝はなくて鉛だけでしたけど、江戸時代は型としてバイ貝に鉛を入れて、それで遊んでいた。それがベーゴマになっているわけですね。それがベイブレードにまだ生きている。

下田:すごい!

神戸:すごいでしょ。ベーゴマで遊ぶことを「バイ廻し」って言うんだと、解説で書いてあって知る。

下田:名前は「与えられたもの」として普通に使用していますけど、「この名前は何だろう?」って興味を持つことで、歴史とか源に触れることができますね。

この「ひょっとこ野郎!」

神戸:じゃ最後にこれ。「ひょっとこ」。どういう意味ですか?

下田:ひょっとこ踊り、したことありますよ。

神戸:タコみたいに、口を尖らせて。

下田:そうそう。

神戸:「ひふきおとこ」、漢字で書くと「火吹男」。「火吹き竹で火を吹くために口を尖らせた顔を神楽で描いた仮面」を「火吹き男」と呼んでいるそれが「ひょっとこ」になるわけですね。醜い人を罵って「このひょっとこ野郎!」とか。

下田:ひどい言葉です。

神戸:江戸時代の言葉って結構ひどいんですよ。火吹き男が訛って「ひょっとこ」になっていたのはこの辞典で初めて知りました。

下田:すごい勉強になるー!

神戸:でしょ?今でも使われている言葉が、実は江戸時代に源があって、こんな理由で生まれた、と全く知らないで僕らは使ってるんです。日本語の奥の奥に、江戸語がちゃんと生きている。そういうことが詰まった辞書なんです。大好きな江戸ことば、まだまだいっぱいあります。

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。ニュース報道やドキュメンタリー制作にあたってきた。やまゆり園障害者殺傷事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー最新作『リリアンの揺りかご』は各種プラットホームで有料配信中。