福岡市総合図書館(同市早良区)の蔵書は約130万冊。普段は入ることのできない書庫など、図書館の裏側=バックヤードはどうなっているのか。RKB毎日放送の神戸金史解説委員長が取材し、7月2日のRKBラジオ『田畑竜介GrooooowUp』で伝えた。

「総合」の意味とは?

あなたは普段「図書館」を使っていますか?私は福岡市総合図書館によく通っていて、時には本を探したり、時には相談に行ったり。「こういう本を以前に読んだのですが、探せませんか」など聞くこともあります。福岡県立図書館(同市東区箱崎)も使っています。

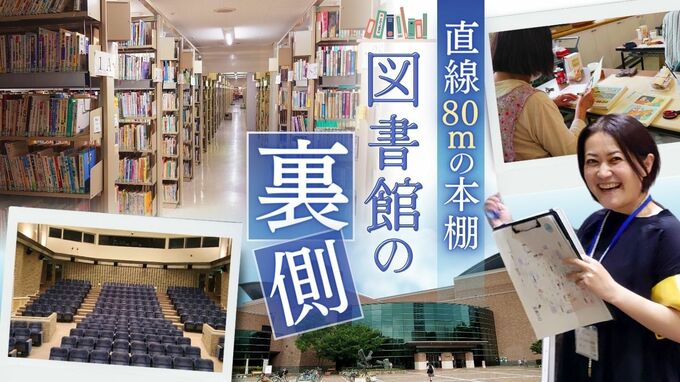

福岡市総合図書館の、普段は入ることのできない書庫など図書館の裏側=バックヤードをのぞく機会をいただきました。広報担当の森田幸加子(ゆかこ)さんに、総合図書館の舞台裏を案内してもらいました。総合図書館の「総合」とは何だろう、という話から始まりました。

森田幸加子さん:普通「図書館で、本がある。以上!」な感じだと思うんですけど、総合図書館は、(1)図書資料、(2)文書資料、(3)映像資料の3部門があるんですね。本だけじゃなくて、映像資料はフィルムや映画とか、あと古文書とかものすごく古い本だったり、文学にまつわる古い資料とか、また公文書とか、いろいろなものが全部あるので「福岡市総合図書館」という名前になっています。「総合図書館」という名前は、あまり実は他のところにはないんですよね。

全然知りませんでした、最初から。

総合図書館にある映画館「シネラ」

3つ目の映像資料部門。福岡市総合図書館には、フィルム映写ができる映画館「シネラ」があります。

森田さん:こちらは映像ホール「シネラ」、映像資料部門の、実際に上映をしているところです。こういうショーケースでも、ポスターとかパンフレットとか、そういったものも映像資料の一部になるんですね。今はこちらで上映しているものに関連した資料を展示しています。

森田さん:こちらの舞台に立った人は、そういないと思います。

神戸:そうですよね、スクリーンの前の舞台に立つことなんて。広いんですね、このステージ。

森田さん:そうなんですよ。映画に合わせての講演会を行うこともありますね。トークショーとかですね。

森田さん:246席ありまして、28年前に建てたものなんですけれども、シートも開館当時のものをそのまま大切に使っています。

神戸:施設としては、ゴージャスですよね。

森田さん:そうですね。やっぱりなんていうかその当時のちょっときらびやかな感じがあるのかなと思いますけれども。

森田さん:こちらで上映されている作品は、基本的には図書館に収蔵されている資料として収蔵されている映像作品がほとんどなんです。つまり「ほかの映画館ではまず上映してないだろう」という内容になっていまして、料金も500円とか非常にお手ごろなので、「知的なデートをお望みの方」にはおすすめスポットかなと思いますね。