クマの出没予測システムを開発しているのは、広島大学大学院西堀正英教授のグループです。

動物の遺伝を専門に研究し、DNAを解析している西堀教授。ある「失敗」が開発のきっかけになったといいます。

広島大学大学院(応用動物遺伝学)西堀正英教授

「私たち一生懸命、いろんなDNA解析をしてるんですけれども、自分のDNAが混入してしまう。じゃ、それを逆手にとって、空気中にそんなに飛んでるんであれば、空気を集めて、その中からDNAを、特にツキノワグマのDNAを探してみようということで研究を始めました」

研究には、広島市の安佐動物公園が全面的に協力しています。ヒトのDNAの混入を出来るだけ避けるため休園日に実験をしています。

藤原大介 記者

「こちらが空気中のクマのDNAを回収する装置です。この筒の部分で空気を吸い込んで、ここのフィルターにクマのDNAを付着させます。今回は飼育されているツキノワグマに協力してもらいます」

3Dプリンターで本体を作り、市販のポンプやパイプを取り付けたという、西堀教授お手製の装置です。(共同研究している『

3時間かけて1800リットルの空気をフィルターに通して、DNAを集めます。この日はデモ的な実験でしたが、実際はマスクを着け、極力しゃべらないようにして作業します。

西堀教授

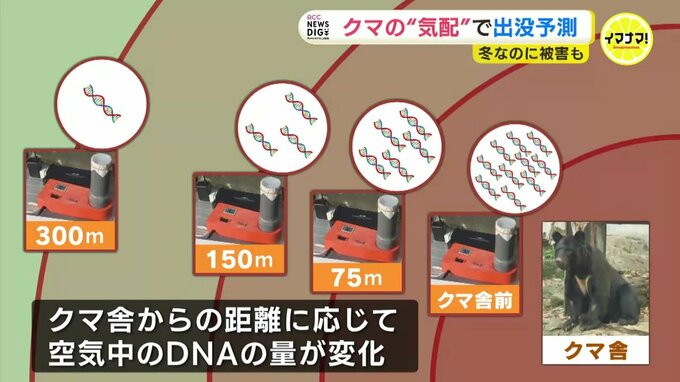

「あそこにクラウドというクマ、それからあとメスのクマ2頭いますけども、3頭のクマからDNAが出てるわけですけども、クマ舎の中はもちろん、すごいたくさんのDNAがあって、距離が遠くなればなるほどその分子量が減っていくと、いうことがまずは、シミュレーションの実験で分かりました」

西堀教授の話はこうです。まず、ツキノワグマが飼育されているクマ舎の前でDNAを回収。そして75メートル、150メートル、300メートル離れた地点でもそれぞれ同じ条件で回収します。すると、クマ舎からの距離に応じて空気中のDNAの量が変化することが分かったといいます。

西堀教授

「今度は実際に山、あるいは森に行ったときに同じように空気を吸って、そのDNAの分子量を計測してやれば、おおよそ、ここにクマがいるということが推定できるだろうと。それをたくさんの所でやれば、そこにクマがいる、いないというマップが出来る。『クマ出没予測マップ』というのが将来できるんではないかと」