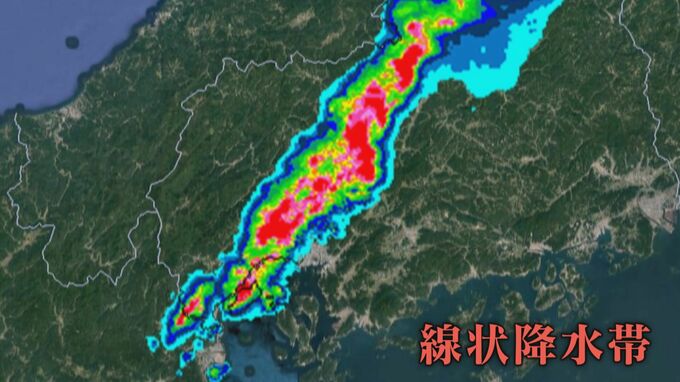

“線状降水帯” 知られるきっかけ 77人犠牲の広島土砂災害

台風7号により全国各地で相次いだ大雨による被害…。中国地方でも鳥取県を中心に記録的な大雨となりましたが、その要因の1つとなったのが「線状降水帯」です。

今では多くの人が知る言葉となった「線状降水帯」。一般に広く知られるきっかけとなったのが、2014年8月20日に広島を襲った土砂災害でした。広島市北部で局地的に100ミリを超える猛烈な雨が降り、土石流が頻発。77人が犠牲となりました。

大きな被害を受けた安佐南区八木地区に9月、新たな施設が誕生します。被災した住民の体験を交えながら豪雨災害の教訓や知識を学ぶことができる防災拠点です。

谷筋が土砂の流路に… さまざまなハード対策が進む

RCCウェザーセンター 近藤志保 気象予報士

「犠牲者の多くが集中した安佐南区の八木地区に来ています。9年前の土石流の渓流などには砂防ダムが完成しています。さらにその下には、土石流からいち早く逃れるための広域避難路の整備が進んでいます」

2014年8月20日。八木・緑井地区では山の谷筋で発生したいくつもの土石流が、斜面に広がる住宅地を襲いました。

当時、周辺には、谷筋に沿った急な坂道や入り組んだ路地が多く、道そのものが土砂の流れ下るルートとなり、被害が拡大しました。

その対策として作られたのが、山の斜面に対して横に逃げるための避難路「長束八木線」です。

これまでに全長2.8キロのうち1.5キロが完成し、ふもとを走る幹線道路・国道54号につながるルートの整備も進められています。また、避難路の地下には、山から流れ出る大量の雨水を一時的に貯めて、住宅地の浸水被害を防ぐ巨大な雨水管も作られています。

さらに、被災地ではハード対策だけではない、新たな防災拠点づくりが進められています。