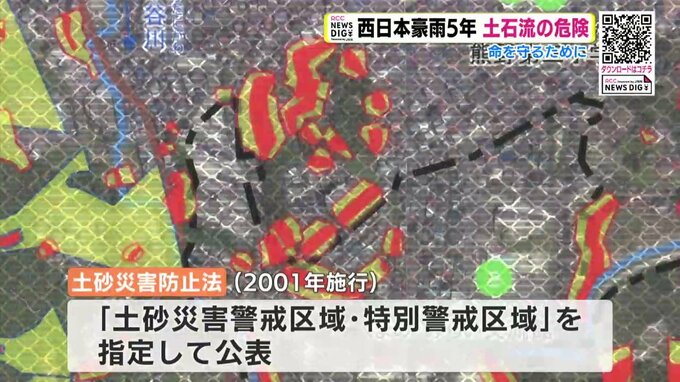

広島県内で150人を超える犠牲者を出した西日本豪雨…。中でも多くの人の命を奪ったのが「土石流」です。建物をなぎ倒しながら斜面の住宅地を流れ下る土石流。そのスピードは、時速20キロから40キロに達します。

広島県内で32人が犠牲となった1999年の6・29豪雨災害をきっかけに、国は、土砂災害の危険が高い場所を「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」として指定を開始しました。今ではハザードマップなどで誰でも情報を得ることができるようになりました。

一方で土砂災害によって犠牲となるケースは、後を絶ちません。西日本豪雨では、広島県内で土砂災害により犠牲となった人のおよそ9割は、土砂災害の危険エリアに指定された場所でした。

2018年までの20年間に全国で土砂災害により犠牲となった人のうち、およそ9割は土砂災害の危険エリアに指定された場所やその周辺で被災しています。

西日本豪雨では、気象情報や避難情報の出し方が大きな議論となり、その後、災害の危険度を5段階で示す「大雨警戒レベル」の導入につながりました。一方で土砂災害、特に土石流から命を守るためには、避難行動を促すだけでは限界があることもあらためて指摘されています。

こうした中、西日本豪雨以降、広島県や市町は、災害リスクが高い場所に暮らす人々が、将来的にゼロになることを目指す「逆線引き」という取り組みを加速させています。