広島県の鳥「アビ」です。冬になると広島にやってくる渡り鳥です。年々、渡来数の減少が懸念されています。ことしもアビは広島にやってきているのでしょうか? 生息状況の調査をカメラマンが同行取材です。

とびしま海道にある下蒲刈島です。河津桜が咲くこの時期、広島県の鳥「アビ」は、シベリアやアラスカからやって来て生活します。

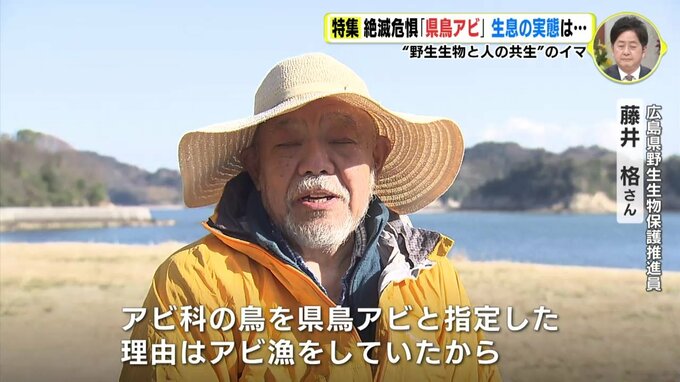

広島県野生生物保護推進員 藤井格 さん

― アビはいそうですか?

「きょうですか。どうでしょう。行ってみなければ、わからないです」

県の野生生物保護推進員・藤井格 さんは、30年以上前からアビの生息状況を調査して、県に報告しています。調査に同行させてもらいました。

アビはおくびょうな鳥なので、遠くから望遠鏡で観察します。

藤井格 さん

「2羽いますね。(羽を)ぱたぱたした。シロエリオオハムです」

― これは、県鳥アビですか?

「そうです」

この2羽は、正式にはシロエリオオハムといいます。広島県の県鳥アビは、このあたりにやってくるアビ科の鳥の総称になります。

藤井格 さん

「アビ科の鳥を県鳥アビとして指定した理由は、アビ漁をしていたからです」

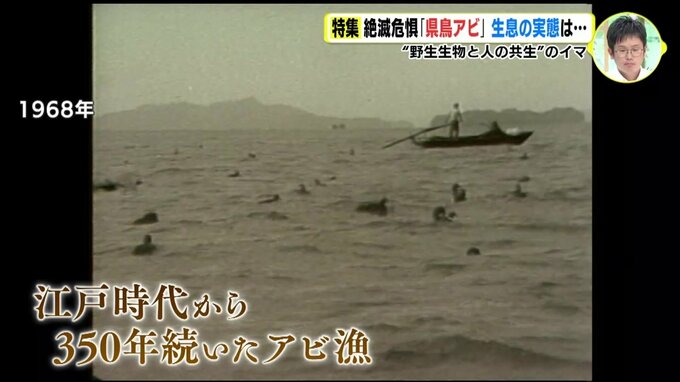

江戸時代から350年続けられていたアビ漁。海水温が下がる冬、タイなどの高級魚は海の底で冬眠していて、釣りエサに反応しません。

しかし、アビがイカナゴという小魚の群れを海中に追うと魚は突然、目の前に来た大量のエサに反応して、釣りエサにも食いつくのです。

アビのおかげでこの地域では冬でも魚を捕ることができました。アビは、大事な存在として神社にまつられ、地元の人に保護されていました。世界でも類を見ない野生生物と人の共生が、そこにあったのです。

しかし、近年、渡来数が減少。アビ漁もできなくなりました。現在、アビ(=シロエリオオハム)は、県が発行するレッドデータブックひろしまで絶滅の危機に瀕している種(絶滅危惧I類)に指定されています。

広島県野生生物保護推進員 藤井格 さん

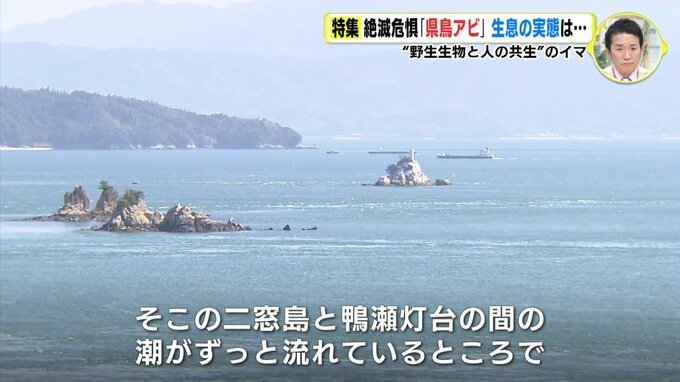

「昔は、ここで300羽くらい見たことがあるんですよ。そこの二窓島と鴨瀬灯台との間の潮がずっと流れていますけど、潮の中でエサ取りをしていて…」

しかし、ここ最近は40羽ほどしか確認できていません。なぜ、ここまで減ったのでしょうか?