ここ数日で、朝晩を中心に冷え込みが強くなってきました。そこで欠かせないのが暖房器具。昨シーズン使えていたから今シーズンも使える、という思い込みはもしかすると危険かもしれません。毎年、暖房器具で火災などの多くの事故が発生しています。

電気ストーブの電源プラグ・コードの破損があると、発火するおそれがあります。また延長コードを使用する場合は、消費電力の合計に注意が必要です。もし、使用できる電力を超えてしまうと、発火につながります。

さらに、電気ストーブは寝るときには電源を切るようにしましょう。寝返りを打ったときに接触する可能性があります。

平尾順平 コメンテーター

「身近なものだけに、うちでもあるかなって思っちゃいますよ」

青山高治 キャスター

「生活の中から出てる感じですもんね」

近藤志保 気象予報士

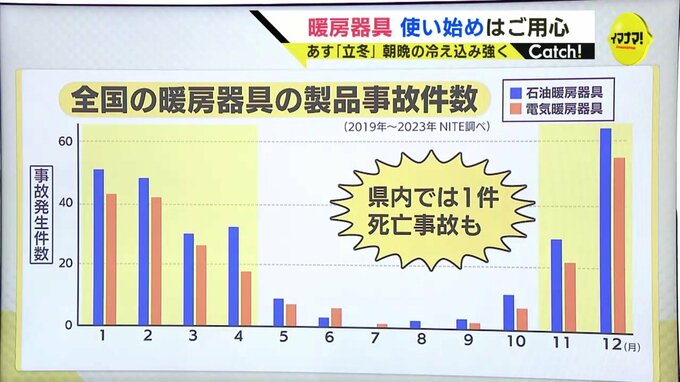

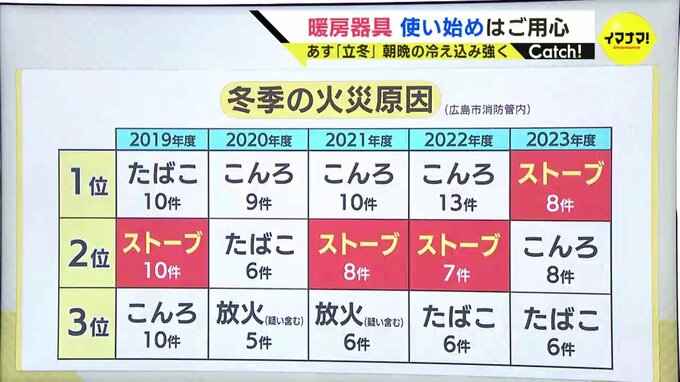

「そうなんですよね。身近なものだからこそ、いろんな事故が起こっています。工業製品の安全調査などを行うNITEの調査で、全国の暖房器具の事故件数の月別グラフがあるんですが、 11月を境にかなり急激に伸びているのがわかります。そして、4月にかけて一定の割合で発生。このうち広島県内では死亡事故も発生しています。また、広島市消防局によりますと、冬場の火災原因は、過去5年でストーブが1位か2位の年が多くなっています」

近藤志保 気象予報士

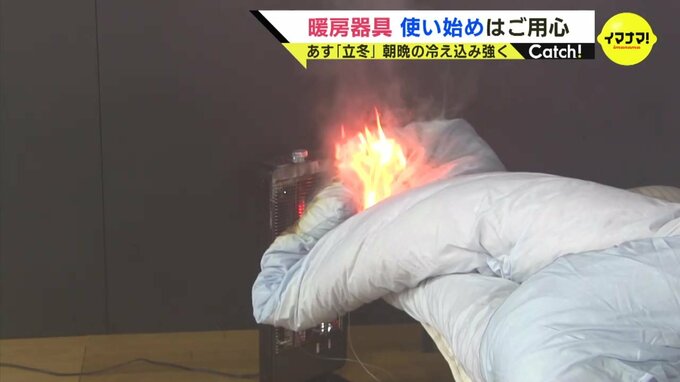

「スタジオでその事故の再現をしていただこうと、広島市消防局予防課の伊豆野優さんと川口健太朗さんにお越しいただきました。まずは、電気を使った暖房器具が火災原因となる場合の実験です」

広島市消防局予防課調査係 伊豆野優 さん

「ご家庭のブレーカーやコンセントを見えやすいようにした装置です。再現したいのは、コンセントに差し続けていた場合の発火事例です。ほこりの代わりに綿を間にはさんだ状態で準備しています。みなさんがご家庭で差し続けてしまったコンセントをイメージしてください」

中根夕希 キャスター

「これだけほこりが溜まっていることありますもんね」

【電気を流す】

みんな

「わあ!」「すぐ火が付いた!」

広島市消防局予防課調査係 伊豆野優 さん

「このように、ほこりが溜まってしまうと、そこに通電する道ができてしまうので、このようなトラッキングというような現象が起きます」

近藤志保 気象予報士

「こういうことが、起こりやすい状況ってあるんですか?」

広島市消防局予防課調査係 伊豆野優 さん

「やはり差し続けてしまう期間が長ければ長いほど、ほこりも湿気も溜まりやすくなりますし、またコード自体を引っ張って抜いてしまうと、コード自体の中身が弱くなってしまって、その部分でのトラッキングが発生するっていうことがあります」

近藤志保 気象予報士

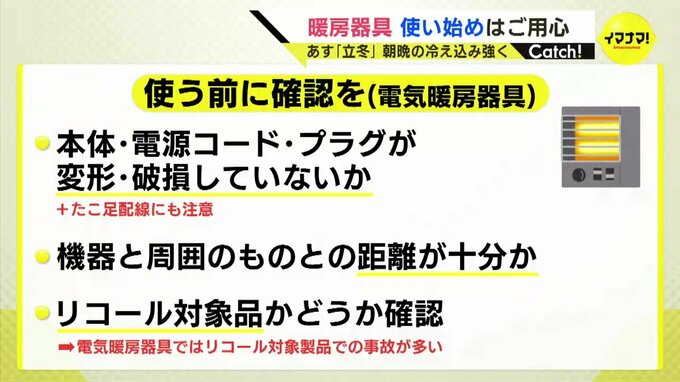

「電気暖房器具の場合はそのほか、本体や電源コード、プラグが変形や破損していないか、そしてタコ足配線にも注意が必要です。機器と周辺のものの距離が十分かどうか。寝るときは電源オフに必ずしてください。さらに、リコール対象品かどうか確認することも大切なんですね。電気暖房器具では、リコール対象製品での事故が多くなっています。使用している製品がリコール対象かどうか、こまめに毎年確認していただきたいんですが、こういったものは消費者庁のホームページで確認することができます」