78年が経過し悲惨な実相が伝わりにくくなった沖縄戦。そんな状況に危機感を抱いた元教諭たちが沖縄戦の惨劇を生々しく描く作品「戦がやってきた」の朗読に臨みました。沖縄戦を描く作品に向き合っていく、その覚悟を取材しました。

(本の朗読)

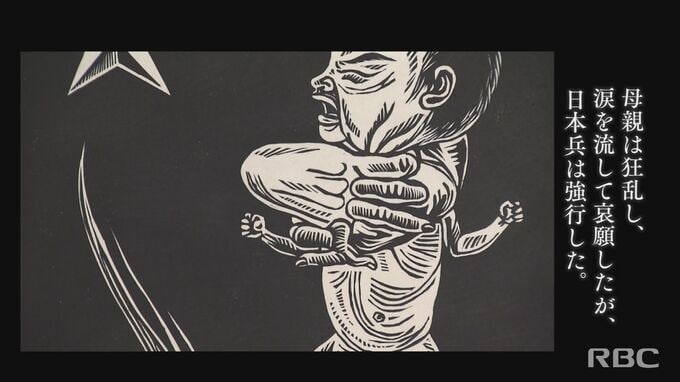

「母親は狂乱し、涙を流して哀願したが、日本兵は強行した。周囲の人たちは無表情でただ空(くう)をみつめつづけた。」

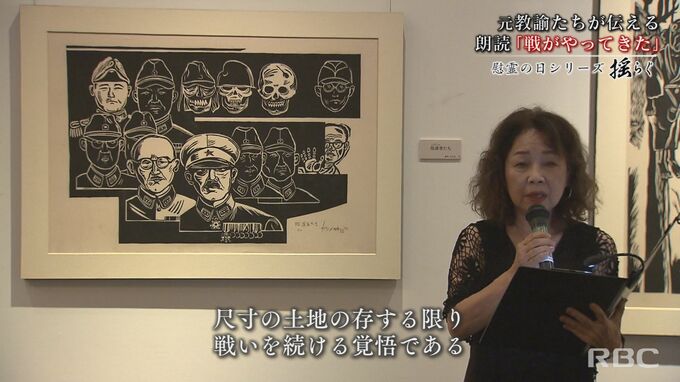

沖縄を代表する版画家、故・儀間比呂志が1979年に発表した戦争版画『戦がやってきた』。沖縄戦の実相が描かれています。

舞台朗読「沖縄可否の会」が読むのは儀間の作品に添えられた、沖縄戦継承の尽力者、故・中山良彦の解説文です。

ひめゆり平和祈念資料館や県平和祈念資料館をプロデュースし、住民視点での沖縄戦を伝えてきた中山。中山と共に千人にも及ぶ証言者の声を集めた一人、沖縄戦研究者の真栄里泰山の妻、真栄里勝枝さんも沖縄可否の会に所属する一人です。

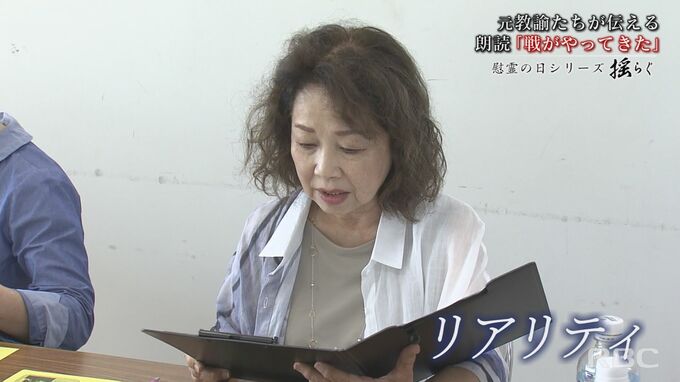

元高校の国語教師の真栄里さんは、今の平和教育に対して警鐘を鳴らします。

沖縄可否の会 真栄里勝枝さん

「見たくない、考えたくない、いいよ、そんなことつらいことは。子どもたちには平和の姿を与えればいいんじゃないっていう人もいるんです、結構周りにも。でも見なきゃいけないでしょう、目をつぶったらダメよ、耳をふさいだらダメよ。つらくても向かい合おうよっていうのが、今回の思いなんですけどね」

沖縄戦は過去じゃない、訴える力を磨くメンバーたち

朗読するメンバー「少年たちはその内面まで組織されてしまっていたのだ」

真栄里さん「もっと怒って読んでもいいんじゃない、 とてもやさしい、そんなもんじゃないと思う。なんかきれいに読んでいるなあという感じなんです、きょうの第一印象ね。きれいに読んでいるなっていう」

儀間の原画を前にした朗読会では読み手ではなく、アドバイスを送る側として稽古に向き合う真栄里さん。

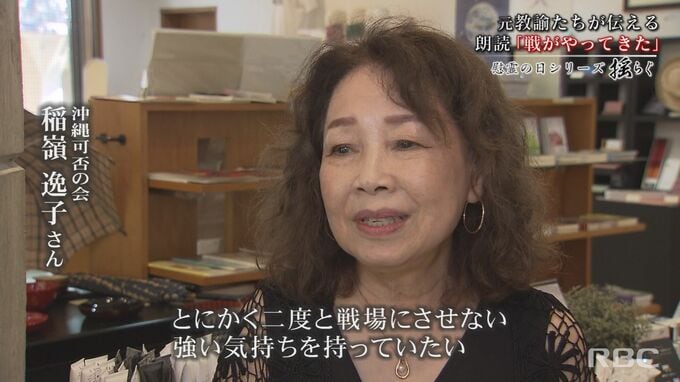

同じ元教諭という立場で朗読に臨む稲嶺逸子さんは、いかにリアリティを持ってその内容を伝えるか稽古を続けていました。

沖縄可否の会・稲嶺逸子さん

「汚いウジの話も出てきます。あれが現実なのだから、きれいじゃないし、もっと訴える力、っていうのを私たちは磨いていかないといけないなと。沖縄戦は過去のことじゃないんだと、そこに向かっているかもしれないよってことを、もっと現実的に受け止めて皆さんに聞いていただきたいなという風に思っています」

「原画の前でということで覚悟みたいなものが必要だと感じます。中山良彦さんの文章も全くごまかしのない文章で、そういう中でいかに伝えることができるか、どこまで伝えられるか」

悲惨な戦争を伝えようとする作者の熱が詰まった、本物の画、文をいかに伝えることができるか、朗読が始まりました。

語っても語っても、戦争の足音が聞こえる

稲嶺さんの朗読

「指導者たち。日本の支配層の間では、すでに終戦構想ができていた。沖縄戦はそれへの条件づくりだった。軍の主力は消耗したが、なお残存する兵力と足腰の立つ島民とをもって、最後の一兵まで、そして沖縄の島の南の涯、尺寸の土地の存する限り、戦いを続ける覚悟である」

本土決戦を先延ばしにするため捨て石とされた沖縄。住民が根こそぎ動員され、戦の修羅場に巻き込まれ命を奪われました。

稲嶺さんの朗読

「このなまなましい体験の前には いかなる人でも 戦争を肯定し美化することはできないはずです。戦争をおこすのは確かに人間です。しかし、それ以上に戦争を許さない努力のできるのも私たち人間ではないでしょうか」

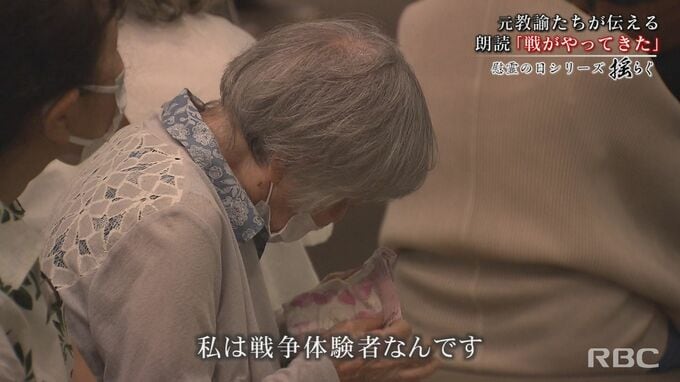

朗読を聞いた戦争体験者

「私は戦争体験者なんです。ウジ虫の中を生きてきた人間です。人間じゃないですよ、あの戦争をするのはですね」

朗読を聞いた男性

「平和なときに戦争はやってくるというね。今の状況を見ているとね、まさにそういう状態かなと思って、もう先のことが非常に気がかりに思います」

朗読を聞いた女性

「この歳になって初めて、なんていうんですかね、戦争の恐ろしさっていうのは、ちょっと感じ始めた、恥ずかしいんですけど」

朗読が終わって真栄里さんは、その思いをカメラの前で語ることができなくなりました。語っても語っても、戦争の足音が聞こえてくるのです。

沖縄可否の会・稲嶺逸子さん

「おぞましいこと、そういうものを全部、苦しみも悲しみも、そういう人たちの思いが多分全部押し寄せてくるのかなと思います。とにかく二度と戦場にさせない、という強い気持ちを持っていたいなと思います」

沖縄可否の会は、これからも語り続けます。戦争の悲惨さを伝え、平和な沖縄を守るために。