日本の食を支えるコメやムギ、大豆の主要農作物の種子を安定的に生産し供給するよう都道府県に義務付けていた「種子法」が5年前、2018年に廃止されました。これに伴い、多くの県で導入されている「種子条例」の制定を求める声が大分県内でも広がっています。

(農家・深瀬雅子さん)「これは地方品種で、あまり流通してないけど、おひたしとかサラダとか独特の香りがするんですよ」

由布市挾間町鬼崎で少量多品種の農作物を生産している深瀬雅子さん。2010年に移住してきてから無農薬栽培で安心・安全な野菜づくりにこだわっています。

(深瀬雅子さん)「ここは育苗用のハウスなんですけど、これも全部自家採種していて、固定種のズッキーニなんですけど」

「改めてウクライナの小麦で分かった気がする」 自家採種の重要性

深瀬さんは自分の畑で種を栽培する循環農法にも取り組んでいます。手間をかけてでも自家採種を続ける理由は農業にとって「種」が最も重要と考えているからです。

(深瀬雅子さん)「種ってちゃんと持っていないといけないのかな。改めてウクライナの小麦で分かった気がする。地道にやっているんですけど、大きなものに飲み込まれたときに社会がどうなるのかなという漠然とした不安がある」

戦後の農業を守るために1952年に制定された「主要農作物種子法」。コメやムギ・ダイズの種を安定的に生産するよう都道府県に義務付けていましたが、農業分野に民間の参入で競争力を高める目的などで2018年に廃止されました。

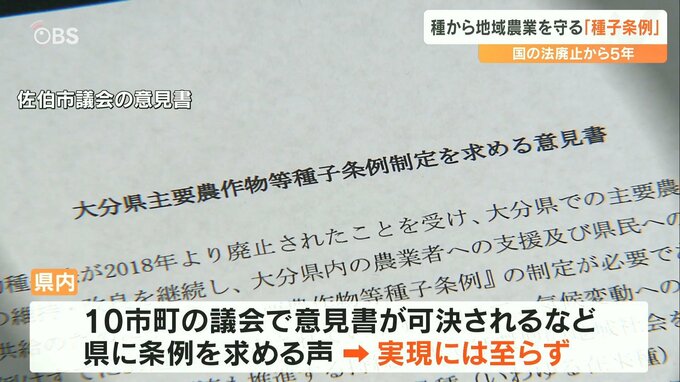

市民団体の調査では全国33の道と県で「種子法」に代わる「種子条例」を導入。県内でも10の市と町の議会で意見書が可決されるなど、県に条例を求める声が広がっていますが、実現には至っていません。

(おおいたいただきます!プロジェクト・宇都宮陽子共同代表)「全国をみればすでに多くの県で条例ができているので、もどかしいと思っている。大分として農業を守っていく姿勢を示すこともとても大切」

これに対し、県としては全国に先駆けて種子法の内容を引き継ぐ基本要綱を策定し対応しています。