日本の国民食とも言えるほど親しまれている「カレー」。中でもいま本格的な世界各国のカレーが全国的に人気となっています。その魅力やブームの背景を探ります。

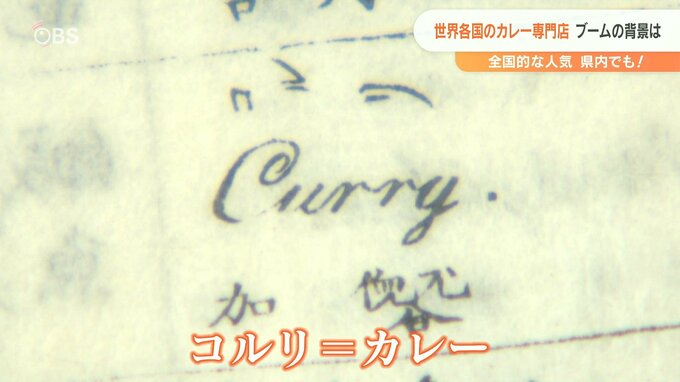

大分県中津市が生んだ偉人で、慶應義塾の創立者「福沢諭吉」。かつて海を渡り、異国の文明や文化を日本に伝えた福沢は、ある「食」を国内に紹介したと言われています。

(平山アナ)「そのグルメとはなんなのか、その答えはこちら福沢記念館所蔵の文献にあります」

福沢が1860年に初めて出版した「増訂華英通語」に「Curry」と書かれ、「コルリ」と紹介されています。そう、「カレー」なんです。その後、明治になってライスカレーが登場。昭和時代には学校給食に導入されるなど、国民食として定着しました。

こうした中、全国的なブームとなっているのがスパイスの効いた世界各国のカレー。大分市にある「イスルランカ」ではスパイスを調合してスリランカカレーを提供。本場の味が評判を呼び、2号店が去年オープンしました。

(イスルランカ アカランカさん)「世界で一番いいシナモンをとるのはスリランカです。血の流れとか色々効果がある。そういうのを調合して知っていることをお客さんに教えながらカレーを出している」

一番人気が「カモ&チキンドライカリー」。ココナッツミルクをベースに15種類のスパイスを調合しています。

(八尋記者)「スパイスが効いていて、ひと口食べるだけで体があったかくなります。チャーハンのパラパラ具合とナッツで食感が楽しいです」

カレーの国といえばインドを思い浮かべるかもしれませんが、それだけではありません。そもそもカレーは古くからアジアを中心に世界各国で親しまれ、ヨーロッパの国々にも根づいているんです。

(街の人)「めちゃくちゃカレーが好きでスリランカ系のカレーとか大好き。日本のは日本ので美味しいが、外国のがやっぱり好きで求めてうろうろしている」「日本のカレーには入っていないようなスパイスがいっぱい入っていて、辛さとか大好き」