戦後80年を迎えた今、広島・長崎の被爆者の平均年齢は86歳に達している。戦争体験者の高齢化が進み、直接体験を持つ人々が次第に減少していく中で、その記憶を次世代に伝え、戦争はしてはいけないという意思を社会に行き渡らせることの重要性が改めて問われている。8月18日放送のOBSラジオ『モーニングエナジー』に出演した構想日本代表の加藤秀樹氏は、戦争の悲惨さを伝える手段として、被爆者の俳句に込められた生々しいリアリティに注目する。

戦争体験者の高齢化と記憶の継承

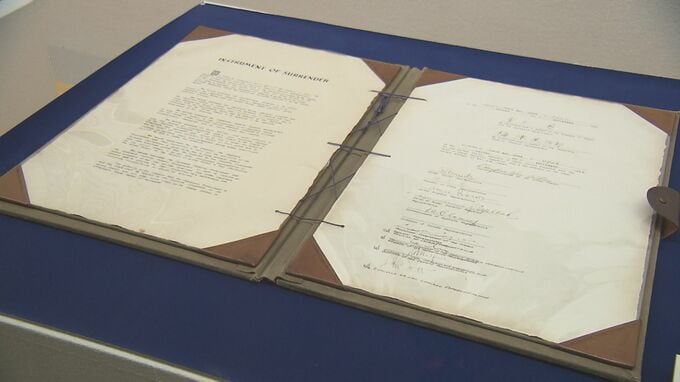

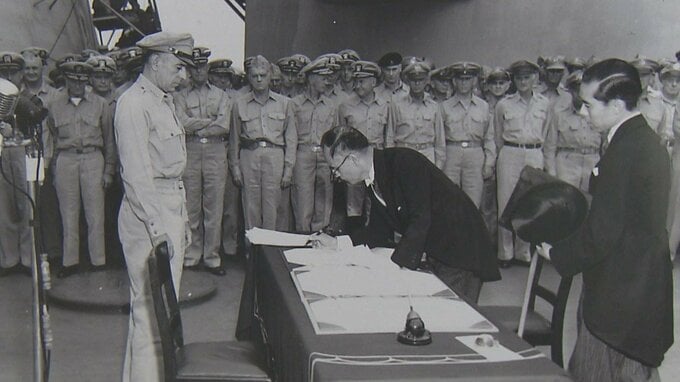

加藤氏はまず、日本の終戦日に関する正確な認識について言及した。一般的に終戦の日として知られる8月15日は、昭和天皇の玉音放送が行われた日であるが、法的には1945年9月2日に降伏文書が調印された日が正式な終戦日である。この降伏文書に署名したのが当時の外務大臣・重光葵氏だった。重光氏は大分県三重町(現・豊後大野市)の出身で、戦前から外交官として活躍し、戦争回避のために尽力した人物である。

「50年や100年という区切りではなく、80年という節目に大きな意味がある」と加藤氏は指摘する。その理由は、戦争体験者の高齢化により、実体験を持つ人々の声を直接聞ける機会が急速に失われつつあるからだ。

被爆者の平均年齢が86歳になり、その子世代である被爆二世でさえ60〜70代になっている。戦後100年となる20年後には、ほとんどの戦争体験者がいなくなることになる。

「実体験の記憶を我々ひとり一人がきちんと受け止め、世界の人に戦争や原爆の悲惨さを伝えていくことが重要です。特に今、ガザやウクライナで戦争が行われている時だからこそ、ちゃんと発信していかないといけない」と加藤氏は語る。