心停止した人の救命に欠かせないAED=自動体外式除細動器は、医療従事者以外に一般の人が使えるようになって20年となります。しかし、「逆に悪くなるのではないか」「本当にしていいのか」などと判断に迷う声が聞かれ、心停止後のAED使用率もわずか4.2%にとどまっています。

AEDは2004年7月に一般利用が解禁され、20年たった現在、大分県内では公共施設などを中心におよそ2200施設に2600台が設置されています。

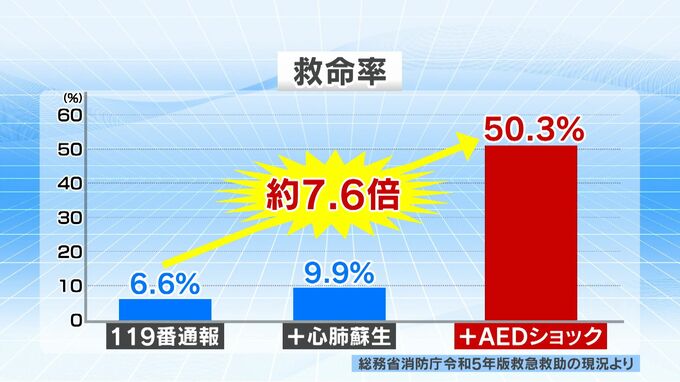

いざという時、AEDがあるかどうかで救命率に大きな差がでると医師は説明します。

大分赤十字病院 岡田憲広医師:

「心肺停止症例でいわゆる心臓マッサージをされてない方、もしくはAEDをされずにそのまま搬送という場合は、救命率が悪い。助かるかどうかは、実は病院に来る前の方がよっぽど大事」

心停止の状態ではAEDの電気ショックが1分遅れるごとに、救命率は10%ずつ低下。一方、救急車が到着するまでには平均10.3分かかると言われています。

さらに、119番通報だけの場合と、AEDを使用した場合では、救命率は7.6倍も差があります。

消防庁によりますと、全国で心停止後のAED使用率は4.3パーセントにとどまっています。

大分赤十字病院 岡田憲広医師:

「一般の人がAEDを使うことで、逆に悪くなるのではないか、本当にしていいのかというハードルがある。実際に使用率がすごく低いのは、そこのハードルが高いからだろうと思います」