『長崎NEXTスタイル』今回のテーマはカーボンニュートラルです。

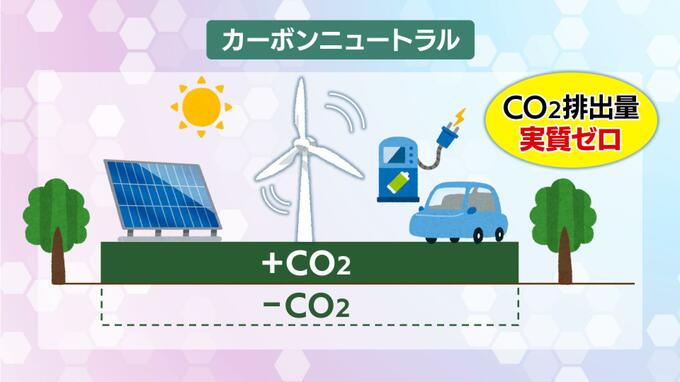

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとした『温室効果ガスの排出量』から『森林などによる吸収量』を差し引いて“実質ゼロ”にする取り組みで、国は2050年までの実現を目指しています。

カーボンニュートラルの実現には『排出量を減らす』または『吸収量を増やす』必要がありますが、このうち“排出量を減らすための研究”が長崎県内の大学でも進められています。その最前線を取材しました。

植物性油や廃材を再生可能エネルギーに

12月、長崎市で開かれたカーボンニュートラルに関する講演会。

カーボンニュートラルへの関心の高まりを受けて国や自治体、企業などからおよそ200人が集まりました。

講師をつとめた長崎総合科学大学の中道准教授はバイオマス資源の研究が専門です。

長崎総合科学大学総合情報学部生命環境工学コース 中道隆広 准教授:

「バイオマス資源から再生可能エネルギーを作り出すことを今大学の中で研究しております」

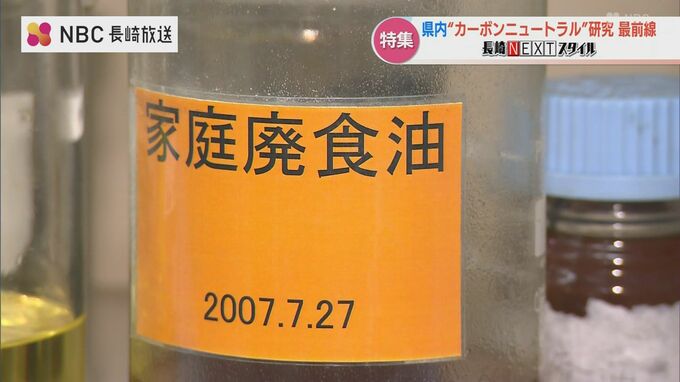

『バイオマス』とは植物性の油や木のチップなど“自然由来の再生可能な資源”のことです。

例えば、料理で使った食用油もメタノールと水酸化ナトリウムを一定の配分で加えることで、燃料として再利用できるようになります。

長崎総合科学大学総合情報学部生命環境工学コース 中道隆広 准教授:

「“メチルエステル化反応”という行程を経ることによって、ドロドロした油を綺麗な油に戻すことができるんですね。

トラックとかバスなどのディーゼルエンジンの代替燃料として使うことができて、昔うちの大学でもBDF(Bio Diesel Fuel: バイオ・ディーゼル・ヒューエル)を使ったバスをスクールバスとして運行していました」

6年前からは岐阜県の企業と共同で、赤松や杉、ヒノキなどの廃材から燃料として使える可燃性ガスを発生させる研究も続けています。

長崎総合科学大学総合情報学部生命環境工学コース 中道隆広 准教授:

「木材があれば可燃性のガスを作ることができる。一酸化炭素(可燃性ガス)を集めて、それを燃料とする装置になっています」