お寿司を通して子どもたちにSDGsについて学んでもらおうと、大手回転寿司チェーンの『くら寿司』が13日、長崎市の小学校で出張授業を行いました。

くら寿司 広報部 馬本眞玖さん:

「未来でお持ち帰りしてきたお寿司が…こちらです!魚、乗ってないですよね。

いまの環境や状態が続くと、こんな風に魚が乗っていない状態になってしまう可能性があるんです」

テーマは『お寿司で学ぶSDGs』

授業を受けたのは長崎市立愛宕小学校の6年生です。

漁業の現状や食品ロスについて知ってもらおうと『くら寿司』が去年から全国各地の小学校で行っている取り組みで、長崎県内では初めてです。

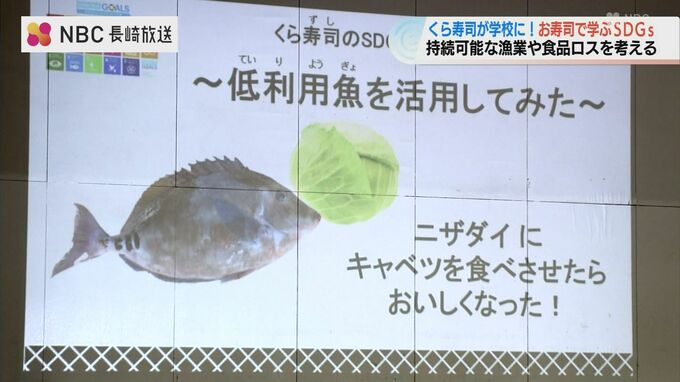

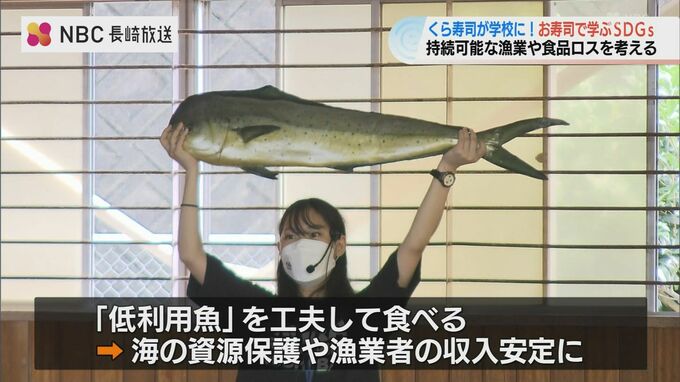

傷むのが早かったり、臭いが強かったりして、あまり市場に出回らない『低利用魚』。

海にいる魚のうち、9割以上を占めているといいます。

くら寿司 簗瀬萌枝さん:

「キャベツを食べさせたんです。そしたら臭いが消えて、お寿司として販売することができるようになりました」

こうした『低利用魚』を工夫して食べることが、海の資源保護や漁業者の収入安定につながります。

寿司の模型と回転レーンを使った『お寿司屋さんゲーム』で、実際の店舗運営を疑似体験しました。

客のネタの好みや食べる量を見誤ると…せっかく作った寿司が食べられないまま廃棄され、食品ロスになることも学びました。

愛宕小6年生:

「これから自分の食べる量も考えたら、“食品ロス”をもっとなくせると思うので、頑張りたいです」

愛宕小6年生:

「低利用魚を美味しく食べられる魚にしたいと思いました」

くら寿司 広報部 馬本眞玖さん:

「どういう風に考えたら”食品ロス削減”や“低利用魚”を活用できるか考えてもらって、身近なところからSDGsに取り組んでいただければと思います」

お寿司を食べ続けられる未来のために。

くら寿司では今後も取り組みを続けることにしています。