衝突前の運転の違いで、ぶつかった車にはどんな傷が残るのか。鑑識技術の向上を目的に行われた研修会が長崎県大村市で行われました。

実際の車を使った実証実験です。

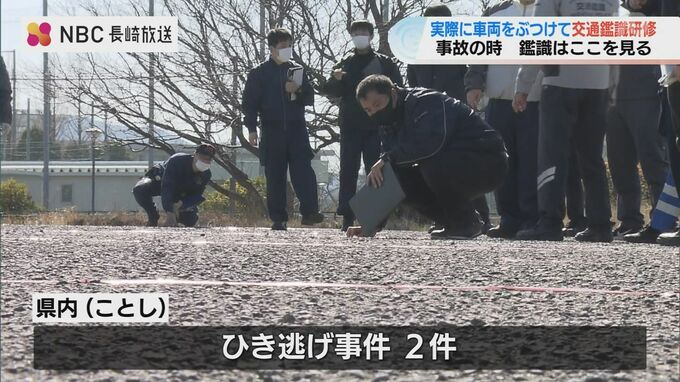

16日の研修には、交通事故の捜査にあたっている長崎県警の捜査員など50人が参加。

現場に残された車両から事故の状況を読み取ります。

ぶつかる前の“運転の違い”で、『車に残る傷』は 位置や大きさ、形が違ってきます。

時速30キロで走るパトカーが急ブレーキをかけて追突します。

一般道の法定速度の半分の速さですが、それでも衝撃は大きく、車体には傷がいくつもつきました。

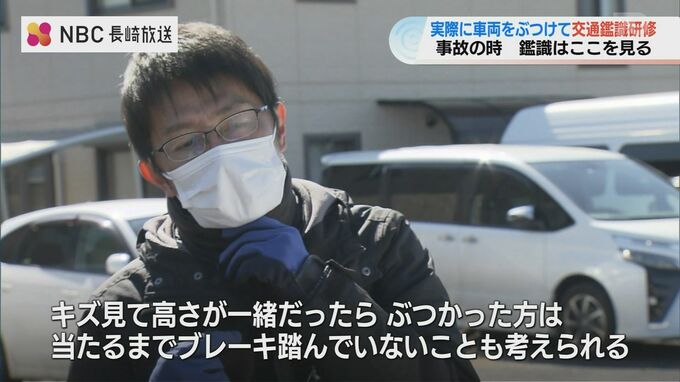

「傷を見て“高さが(2台で)どっちも一緒”やったら、ぶつかった方は当たるまでブレーキ踏んでいないんじゃない?みたいなことも考えられる」

ぶつかる手前でブレーキを踏むと、“車体は前に沈み込み” 前の車には“低い場所”に傷がつきます。

これでブレーキをかけたかどうかがわかります。

大村警察署 福川彰哉 巡査長:

「実際のと、書類などで事故の後に見た傷の痕跡と、当事者の人がどのくらいの衝撃を受けていたのかというのは、自分の想像と違って、結構もっと大きな衝撃を受けていたんだと思った」

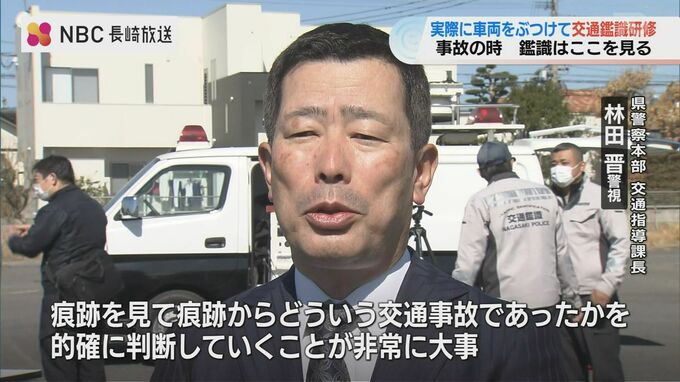

長崎県警察本部 交通指導課長 林田晋 警視:

「痕跡を見て、痕跡からどういうふうな交通事故であったかを的確に判断していくっていうことが非常に大事だと思います」

長崎県内ではことしに入り2件のひき逃げ事件が発生しています。

県警は今回の実験を 今後の的確な捜査に繋げたいとしています。