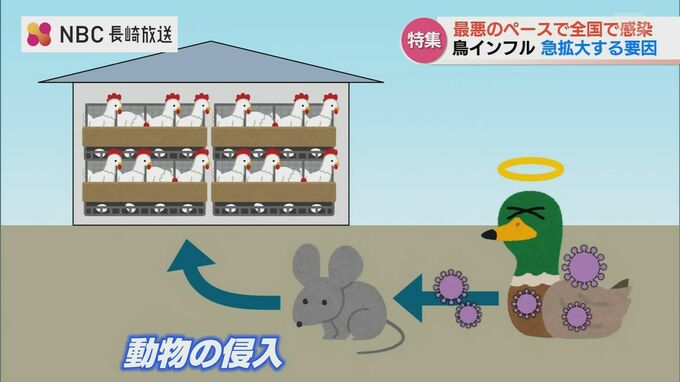

・鶏舎内に渡り鳥の糞便が落ち、ニワトリのエサなどに付いて体内に入ってしまうケースや

・鳥インフルエンザに感染した野鳥を食べた動物の侵入

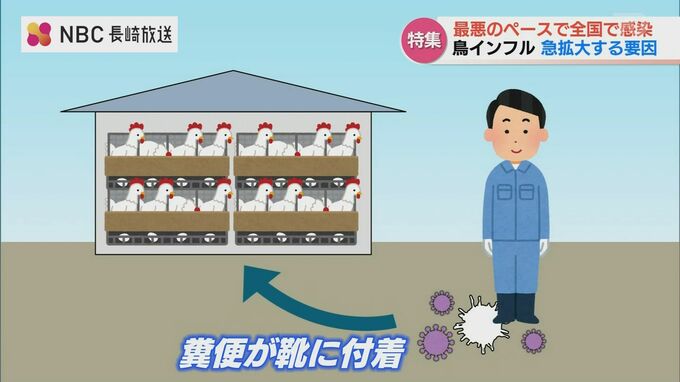

・感染した野鳥の糞便がついた靴などで鶏舎に入り、人間が持ち込んでしまうケースも考えられるということです。

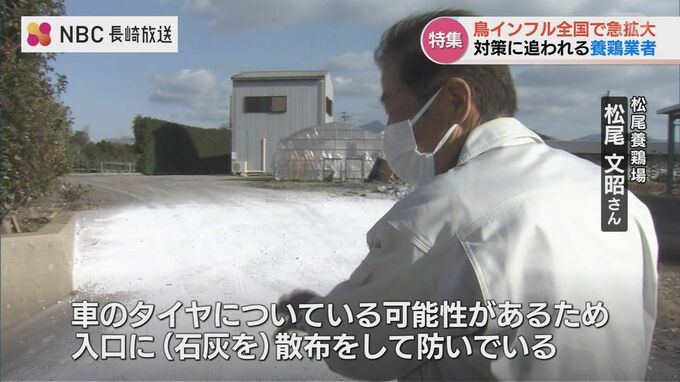

対策に追われる養鶏業者は──

感染が広がりを見せるなか、養鶏業者は対策に追われる日々が続いています。

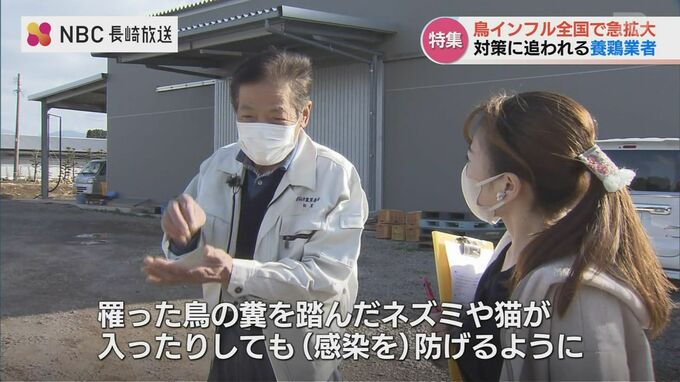

久富記者:「ここ白いのは?」

松尾養鶏場 松尾 文昭さん:

「車のタイヤに(ウイルスが)ついている可能性があるということで、こういう入り口に(石灰の)散布をして、そこで防いでいる」

雲仙市で50年以上続く松尾養鶏場。

4棟の鶏舎であわせて2万羽のニワトリを飼育しています。

松尾養鶏場 松尾 文昭さん:

「野鳥が来んように。野鳥の糞が垂れてもネズミとか、他の猫とか何とか、かかった糞を踏んだネズミとか猫が入っても(感染を)防げるように。

私たちも養鶏場の中に入るとき着替えて、外と中の衣類は別にしておくっていう徹底した病原菌のシャットアウト。

よそから来た人もできるだけ入れない。もうそっから養鶏場の敷地内にはもう立ち入り禁止と」

この他にも目の細かい網を張って野鳥や動物の侵入を防ぐなど、これまでも感染対策を徹底してきた松尾さんですが、今年は『県内の養鶏場でも初めて鳥インフルエンザが発生』したことで、感染の危険がより身近に迫っていると感じています。

松尾養鶏場・松尾 文昭さん:

「自分自身の農場に(ウイルスが)入るっていうことはもとより、“周辺10キロ圏内の養鶏農家さんにも迷惑かける”ことを考えればもう大変なことになると。

渡り鳥が来る時期の間は気が緩めないっていうか、当然、渡り鳥が来る期間については今まで変わらないような対策をしていかないと」

例年春頃まで流行が続く鳥インフルエンザ。

殺処分が実施された養鶏場では『消毒・整備』したうえで『新たなヒナを段階的に迎え入れる』ため、卵用のニワトリの数を一度に戻すことは難しいといいます。

新たに迎え入れたヒナが卵を産むようになるまでには“半年ほどかかる”ことから、卵の価格が落ち着くまでには、1年から2年ほどかかるのではないかとみられ、家計への影響はしばらく続きそうです。